住宅性能のC値とは、住宅の床面積1㎡あたりに存在する隙間の面積を示す数値です。この「見えない隙間」こそ、断熱性能(UA値)を無効化し、ヒートショックとカビのリスクを高め、光熱費を無駄にする最大の犯人です。

どれだけ高い断熱材(UA値)を使っても、気密(C値)が甘ければ、家は**「穴だらけのバケツ」**と同じ。高性能住宅の真の快適性を決めるのは、むしろこのC値にあります。

今回は、Greener’s Houseが全棟3回測定し、C値0.7以下を基本とする理由を解説します。C値を知ることで、快適性・健康・光熱費すべてに関わる本質的な家づくりが始まります。

C値が悪化すると発生する「冬の底冷え」と「カビ」のメカニズム

C値が高い(=隙間が多い)と、単に「暖かい空気が逃げる」だけではなく、健康と構造躯体にまで深刻な悪影響が出ます。

断熱材が機能しない「底冷え」の正体

隙間が多い家では、冷たい外気が壁や床の内部を通り抜ける**「空気のバイパス現象」が発生します。これにより、せっかくの高性能な断熱材が機能せず、暖房しても窓や床下から冷気がジワジワと侵入する「底冷え」が起こります。これが「断熱したのに寒い」**と後悔する家の最も大きな原因です。

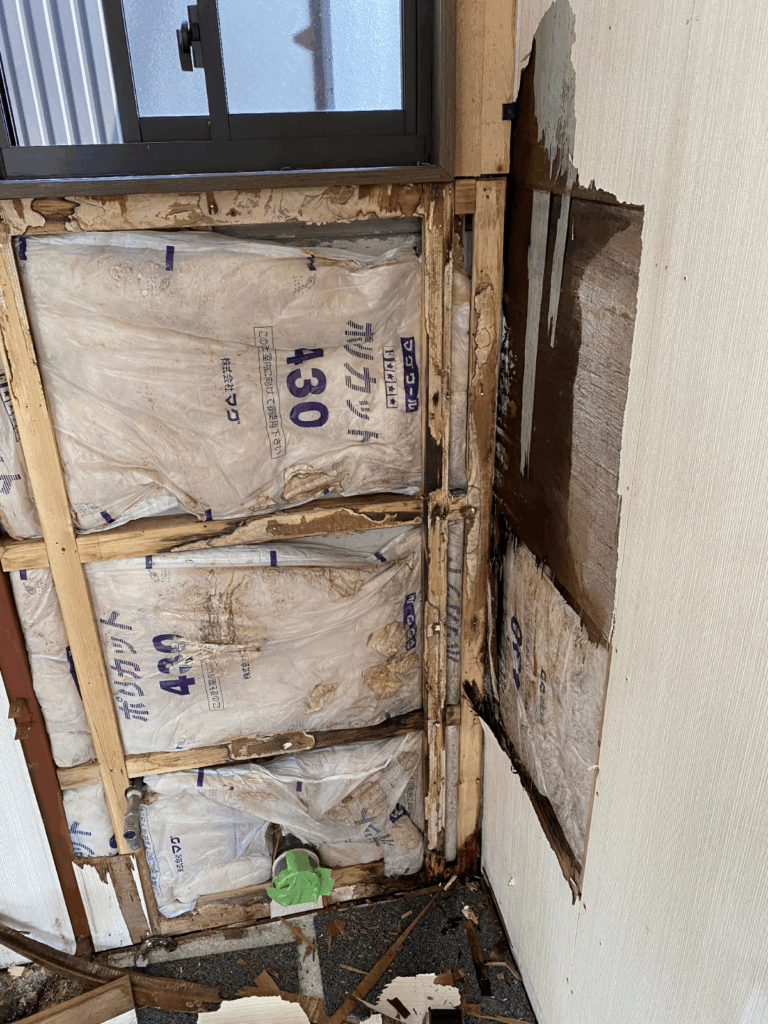

構造を腐らせる「内部結露」と「カビ」

隙間から侵入した湿気を含んだ暖かい空気が、壁の内部で冷たい外気に触れると**「内部結露」が発生します。この湿気は構造材を常に濡らし続け、カビや腐朽**の原因となります。C値が悪い家は、家の寿命そのものを縮めてしまうのです。

換気計画の破綻による「空気の汚れ」

C値が1.5を超えると、法律で義務付けられた24時間計画換気が正常に機能しなくなります。換気扇を回しても必要な場所から空気が入らず、汚れた空気が滞留し、シックハウスやアレルギーのリスクを高めます。

【UA値3.7/C値0.5の安心を】 あなたの家を**「底冷え」と「カビ」から守るための「気密・断熱の完全チェックリスト」を無料ダウンロード**!📥

「全棟3回測定」が嘘をつかない証拠。C値の正しい測り方と“ごまかし”の真実

C値は**「快適性の再現性」を測る客観的な数値です。Greener’s HouseがC値0.7以下にこだわるのは、それを保証する技術と責任**があるからです。

測定をしない住宅会社を選ぶリスク

気密測定を行わずに「高気密です」と言っている住宅会社は、以下のいずれかです。

- 施工に自信がない: 測定したら数値が悪すぎることを知っている。

- 技術力がない: 職人や工務店に気密施工のノウハウがない。

C値は設計図だけでは出ません。現場の職人の手仕事でしか実現しないからです。

C値0.7以下を保証する「全棟3回測定」の意義

当社では、C値0.7以下を達成するために、必ず以下の工程で測定を行います。

- 1回目(中間測定): 気密シート・窓設置後、壁を閉じる前。職人の施工による隙間を特定し、その場で修正するための最も重要な測定です。

- 2回目・3回目(完成時): 設備設置後の最終チェック。このプロセスこそがC値0.7以下を保証し、快適性を確約する唯一の方法です※本当は0.5以下とかを言えればいいのですが。なかなか難しいのが現状です。

C値が良ければ、空調計画もシンプルになる

隙間が**はがき半分以下(C値0.7)**であれば、小さなエアコンの熱でもムラなく家全体に行き渡ります。このC値の良さこそが、エアコン2台構成というシンプルな空調計画を可能にする土台となるのです。

隙間が招く「内部結露」の恐怖を深掘り

C値が悪いと、家は水浸しになります。なぜ日本の家に内部結露が多いのか?そして、その結露が構造躯体に与える致命的な影響について、プロの視点で詳しく解説しています。

🔗 【合わせて読む】壁の中が湿っている?|結露の3条件と“カビを呼ぶ構造”の正体

C値0.7が保証する「深呼吸したくなる家」の毎日と暮らしの安心

C値は、スペックを競うための数値ではなく、その家に住む人の**「暮らしの質」**を保証するためのものです。

快適性の裏付けと健康リスクの回避

C値0.7以下の家では、以下の「当たり前」の快適性が実現します。

- ヒートショックの心配がない脱衣所やトイレ。

- 湿気がこもらない寝室で、毎晩ぐっすり眠れる。

- 温度ムラがないため、どこにいてもストレスを感じない。

断熱材の選び方は「気密」が土台

C値は土台ですが、その上にどんな断熱材(UA値)を載せるかによって、快適性もコストも変わります。「C値0.5」を活かすための、後悔しない断熱材の選び方を知ることが、次のステップです。

C値0.7を活かすための、後悔しない断熱材の選び方。

C値は土台ですが、その上にどんな断熱材を載せるかによって、快適性もコストも変わります。プロが教える「C値0.7」を活かすための断熱材の選び方を解説します。

🔗 【合わせて読む】断熱材はどれが正解ですか?|選び方で後悔しない僕の答えと施工の本質

まとめ:C値は「目に見えない信頼」の入口

家づくりは、「目に見えない性能」の積み重ねです。C値は、ただの数値ではなく、「この家は、約束通り快適に暮らせる」という目に見えない信頼の入口だと思っています。

あなたの家も、C値0.7を保証する技術で、深呼吸したくなる毎日を当たり前にしませんか?

【最終CTA ③:問い合わせへの誘導(固定文)】

\京都で建てる小さな高性能住宅の最適なバランスを知る/

UA値3.7とC値0.7を前提としたプロの設計思想を個別相談でご確認ください。

【京都限定】図面診断付き!無料60分オンライン個別相談