「この家、なんとなく息苦しいんです」

京都のまちなかにある狭小住宅に住む方から、よくこんな声を聞きます。

3LDKで新築、設備も整っているのに、朝起きると空気が重い。窓を開けても、どこか淀んだまま。

その理由はシンプルで、空気が計画通りに流れていないから です。

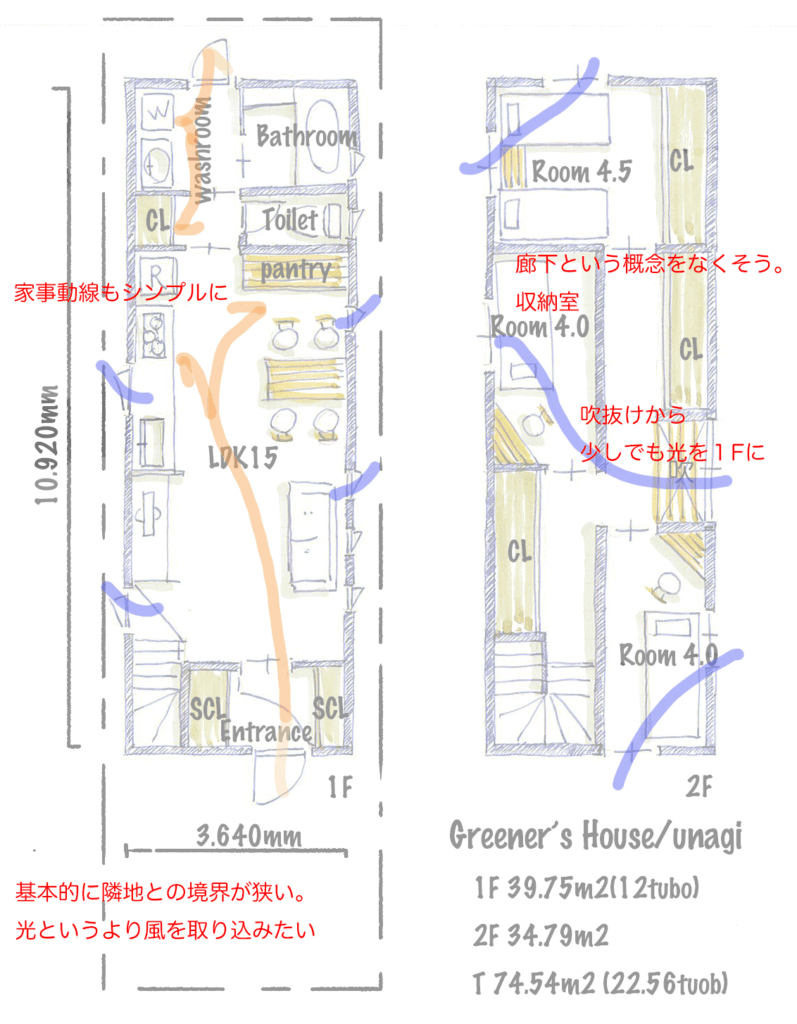

京都には「うなぎの寝床」と呼ばれる細長い敷地が多くあります。間口が狭く、奥に長い形状は、自然の風や光が奥まで届きにくい。つまり「自然に任せる換気」は成立しにくいのです。

だからこそ必要なのが、換気設計。

この記事では、狭小住宅で息苦しさを解消するための 換気設計に欠かせない3つの工夫 を、気密性能(C値)との関係も含めて解説します。

狭小住宅ではなぜ空気が動かないのか

京都のまちなかでよく見られる「うなぎの寝床」敷地は、間口が2〜4m程度しかなく、南北も隣家に囲まれるケースが多いです。

- 奥の部屋まで光や風が届かない

- 窓を開けても風が抜けない

- 家具や壁が空気の通り道を遮る

こうした条件では「窓を開ければ換気できる」という常識は通用しません。

結果として、

- 朝から空気がどんよりしている

- リビングに生活臭がこもる

- 湿気が抜けず、結露やカビの原因になる

これは「家が狭いから」ではなく、換気の仕組みを設計していないから 起こる現象です。

👉 小さな家の換気システムは本当に「ダクトレス一択」?メリット・デメリットと選び方を徹底比較。

自然換気の限界と“計画換気”の必要性

多くの住宅には「24時間換気システム」が導入されています。

しかし、換気扇が回っていても 空気が正しく入れ替わっているとは限りません。

換気とは「空気を入れること」ではなく、

吸気 → 室内を移動 → 排気 という流れを設計通りに成立させること。

これを実現するのが「計画換気」です。

狭小住宅でのポイント

- 第1種換気が基本

吸気と排気の両方を機械で制御する方式。強制的に新鮮な空気を取り込むことができる。

最近はダクトレス型もあり、天井懐や壁厚が限られる狭小住宅でも導入しやすい。 - 第3種換気は注意が必要

排気だけを機械で行う方式。コストは低いが、気密が悪いと計画通りに空気が流れず、効果が薄い。

👉 【京都の小さな家】断熱等級7は本当にオーバースペックか?設計者が探る「最適解」

気密性能がなければ換気は成り立たない

計画換気を成功させるには「気密性能(C値)」が欠かせません。

C値とは、家の隙間の大きさを表す数値で、数値が小さいほど気密性が高いことを示します。

気密が悪いと、設計したルートではなく 隙間から勝手に空気が出入り してしまいます。

これでは「吸気 → 室内移動 → 排気」の流れは成立しません。

目安としては:

- C値2.0程度 … 空気は計画通り流れにくい

- C値1.0以下 … 高気密住宅レベル。計画換気が成立する

- C値0.5以下 … 非常に優秀。換気設計の精度が高まる

狭小住宅は空間が小さい分、隙間の影響が大きく出ます。

つまり「換気設計=気密があって初めて描ける空気の地図」なのです。

👉【住宅性能C値0.7の衝撃】「隙間」が健康と光熱費を左右する。なぜC値はUA値より重要なのか?

狭小住宅で計画換気を成功させる3つの工夫

では、実際に狭小住宅で計画換気を成立させるにはどうすればいいか。

僕たちが現場で重視しているのは次の3つです。

1. 給排気は第1種換気で行う

自然換気は成立しにくい。だからこそ 給気・排気とも機械制御 が基本。

ダクトレス型の第1種換気を使えば、狭小住宅でも導入しやすい。

2. 排気は各居室で完結させる

トイレや洗面所だけに排気口を設けても意味がない。

居室ごとに排気計画を立て、空気を入れ替える必要がある。

3. ドア下にアンダーカットを設ける

室内で空気が移動できるよう、ドア下に隙間を設ける。

これがなければ空気は滞留し、換気計画は成り立たない。

この3点を押さえるだけで「狭いのに息苦しくない家」へと変わります。

まとめ|換気設計と気密が、暮らしの質を決める

京都の狭小住宅は「狭いから住みにくい」のではありません。

住みにくさの正体は 空気が動かないこと にあります。

- 自然換気は限界がある

- 計画換気で「吸気→移動→排気」の流れを描く

- 気密性能がその土台になる

- 成功のカギは「第1種換気+居室排気+アンダーカット」

この基本を押さえることで、狭小住宅でも快適な空気環境は十分に実現できます。

家の快適さを決めるのは、広さや間取りではなく「空気の設計」です。

換気と気密を軽視した家は、どれだけ断熱しても“息苦しい家”になります。

僕たちは全棟で 気密測定(C値)を実施し、計画換気のルートを設計図で確認できる仕組み を取り入れています。

「この家の空気は本当に動いているのか?」を、数字と設計で証明します。

狭小住宅だからこそ、空気の流れをコントロールしなければ快適さは生まれません。

もし少しでも「うちの家も換気できてないかも」と思ったら、設計段階から確認することが後悔を防ぐ唯一の方法です。

👉 ご相談いただければ、実際のプラン図をもとに“換気経路と気密性能のチェック”を行い、家の空気がどう動くのかを具体的にお見せします。