細長い間取りの家なのに、家族の気配が感じられないのはなぜ?

今回は、「うなぎの寝床」という間取りが生む“気配の断絶”。

これを設計の力でどうつなぎ直すかについてお話しします。

まず初めに、細長い間取りの家に住むと、なぜか家族の気配を感じにくいと思ったことはありませんか?

2階の奥で子どもがゲームをしていても、まったく声が届かない。

リビングにいても、誰がどこにいるのかわからない。

これは、“うなぎの寝床”と呼ばれる京都特有の間取りに多く見られる現象です。

一見すると、間口が狭く、奥に長いこの構造はコンパクトで効率的にも見えます。

しかし、実は「暮らしの分断」を生みやすい特徴をもっているのです。

空間はつながっているのに、暮らしがつながっていない。

この小さな違和感を放置してしまうと、家族の孤立や心のすれ違いに繋がるかもしれません。

“うなぎの寝床”が生む、気配の分断の正体

京都の町家に代表される“うなぎの寝床”は、間口が狭く、奥行きが深い独特の間取りです。

この構造が何をもたらすと思いますか?

それは、「家族同士の気配が途切れやすい」という問題です。

細長い間取りが、家族の“交差”を奪う

通常の住宅では、動線の中で自然と人と人が交差します。

そして、廊下で声をかけ合い、階段で顔を合わせる。

けれど、うなぎの寝床ではどうでしょうか。

- リビングから奥の水回りまで一直線

- 階段は家の中央にあり、上り下りが単調

- 2階の奥の部屋には、誰も訪れない

人と人との交差が生まれない動線は、暮らしに接点を生みにくい。

そして、結果として孤立感を育ててしまうのです。

視線・声・光が届かない間取り

「誰がどこにいるのかわからない」

その原因は、視線と音と光が分断されていることにあります。

- 部屋と部屋の間に“壁”だけでなく“空気の遮断”がある

- 奥の部屋には自然光が届かず、昼でも暗い

- ドアや壁で閉ざされた空間は、音も響かない

空間的にはつながっていても、心理的には切り離された暮らしができてしまうのです。

京都の独特なうなぎの寝床のように奥へ長い住宅の場合、窓の配置によって風や光の抜けが最も大切な要素となります。

窓の設計一つで暮らしやすさは格段に上がります。お時間があるならまずは一緒に窓についての記事を一緒に読んでいきましょう。

暮らしを分断する“うなぎの寝床”の間取り構成とは?

「細長い家は暮らしにくい」と言われる理由は、単なる感覚ではありません。

そこには、構造的な設計課題にあるのです。

以下に、典型的な“うなぎの寝床”間取りが抱えやすい構造上の問題点を整理してみます。

1|動線が直線的すぎる

一列に並ぶ空間構成では、人の動きに“交差”が生まれません。

その結果、生活が「通り過ぎるだけ」になりやすく、出会いや気配の重なりが生じにくくなります。

2|中間空間が“抜けない”

細長い構造では中央に暗い空間ができがちです。

たとえば「階段横の廊下」や「1階の中央部」がそうです。

- 採光が届かない

- 視線も抜けず、閉塞感が強い

- 換気もうまくいかない

結果として「中央の空間」が、家全体の“断絶帯”になります。

3|個室が閉じる設計になりやすい

特に2階の奥の個室は、「閉じれば落ち着くが、孤立する」構造になりがちです。

- ドアを閉めたら完全な箱

- 音も光も届かず、家族との気配が消える

- 子どもが引きこもりやすくなる心理的要因に

こうして「家の一部が孤島化する」のです。

4|空気の流れ・光の経路が設計されていない

細長い家であっても、光と空気が流れれば“つながり”が感じられます。

逆に、それが設計されていないと、見えない不快感が積もっていきます。

でも、そもそも換気とは一体どういうものなのでしょうか。

換気はどのように確保することができるのでしょうか。

家の中に入ると空気がこもっている。

窓を開けて換気しているはずなのに空気が重いまま。

もし、今少しでもそう感じる方はぜひこちらの記事もご覧ください。

狭くても、つながる。“気配が宿る”間取りのつくり方

細長い家でも、気配が感じられる間取りはつくれます。

ポイントは、広さではなく“交わり”をどう生むか。

「視線」「音」「空気」「光」

——この4つの流れを設計することで、間取りの中に“人の気配”が宿っていくのです。

視線の通り道を設計する

物理的に見える、というより「視線が交差する」ことが大事。

- 室内窓で隣室の様子がぼんやり見える

- 吹き抜けや欄間で上下階がつながる

- スケルトン階段で空間に“抜け”をつくる

家のどこにいても、「誰かがいる気がする」構成へ。

音が届く空間にする

完全な防音や閉鎖ではなく、「やわらかく響く構造」が理想です。

- 漆喰の壁で音が反響しすぎず、落ち着く

- 無垢材の床が、足音を軽く吸い込む

- 部屋を完全に仕切らず、“半個室”でつながる

音の届き方が、家族の存在を感じる“手触り”になります。

動線の途中に“出会いの余白”を設ける

細長いからこそ、動線のどこかで**“滞留”できる場所**を設けるのが効果的です。

- 階段脇にカウンターや読書スペース

- 廊下に腰かけられるベンチや小棚

- 奥の個室には小さな吹き抜けや窓を

「通るだけ」の空間が、「留まる」「出会う」空間へと変わります。

光と空気を“共有”する仕組みをつくる

光は、家族のリズムを感じるメディアです。

空気は、気配そのものです。

- スリット窓や高窓で“空の色”を共有

- 曇りガラスや障子で“明るさの気配”を伝える

- 窓配置を対角にして空気がゆるやかに流れる設計

狭くても、見えなくても、「同じ空間にいる感じ」が生まれます。

誰かの気配を感じられる間取りの家に

家族が見えなくても、そこに“いる”と感じられる。

狭い家なのに、心がのびのびと呼吸できる。

そんな家は、気配が交わる構造によって生まれます。

視線がふと交差する。

足音がやわらかく響く。

光が、時間の流れをそっと知らせてくれる。

暮らしの中に、無意識に感じる「つながり」を作れます。

そして、家はただの容れ物ではなく、「関係の器」になれるのです。

狭小住宅だからこそ、設計が問われる

間取りの制限があるからこそ、余白の設計にセンスが問われます。

「どうつなげるか」

「どこで出会うか」

「どこに溜まるか」

それを丁寧に設計することで、空間の質感が変わるんです。

“うなぎの寝床”は、決して不便な構造ではありません。

見方を変えれば、人の気配が流れる“細い川”のような空間。

流れが止まらないように、

川辺に立ち寄れるように、

ちいさな工夫を散りばめていく。

それが、僕達の考える「狭くても孤独じゃない家」です。

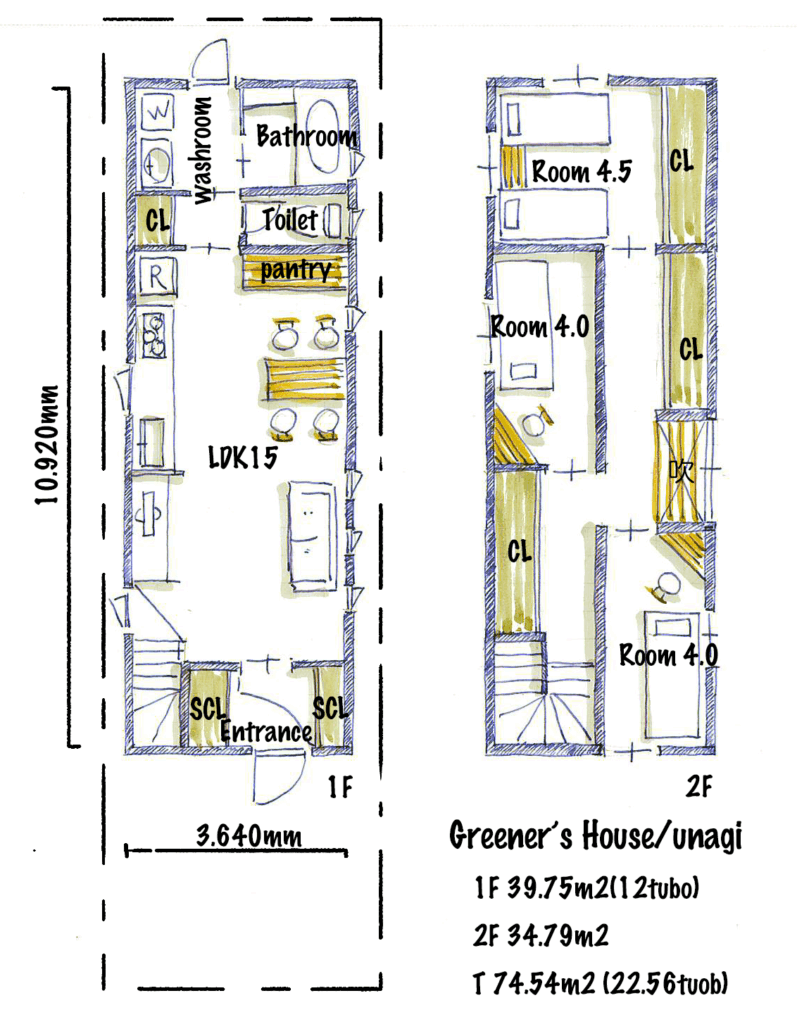

そして、こちらが僕達がお届けする規格住宅です。

ここには、小さい家専門だからこそ、住まう人の暮らしに合わせた工夫を詰め込みました。

うなぎの寝床も含めた小さい家の間取りや、具体的な数字も入れたスケッチなど、住まいの全てをぜひご覧ください。

僕達Greener’s Houseの専門は小さい家の設計・施行

小さい家や、うなぎの寝床のような設計が難しい家を僕達は専門として設計・施行しています。

今住んでいる家が小さいから、うなぎの寝床のような細長い家だから、我慢するのは仕方ない。

それは違うと僕達は考えています。

住みづらいと感じるのは設計力が行き届いていないから。

圧迫感を感じる、とは、厳密にいうと心理的な圧迫感が存在しているということです。

どこをどのように取り去るかによって大きく体感の広さは変わります。

どのような空気の流れを入れていくのかも、空気設計をどれだけできるかにかかってきます。

気密、断熱、換気などに関しても、各家にどれくらい必要かを緻密に設計する必要があります。

断熱性能が快適な暮らしを左右する。小さい家こそ徹底すべき断熱の知識 グリーナーズハウス 京都

誰にでも合うのではなく、住まう人のための設計を

住まう方がどんなふうに暮らすのか

どこに収納が必要か

どのように家事をするのか

このような項目も設計に反映しています。

全員が使いやすい間取りではなく、住まう人が使いやすい間取りが何より重要なのです。

つまり、小さくなればなるほど、うなぎの寝床のような形になるほど、設計力は求められます。

しかし、設計力が足りてないせいでそれぞれの家の良さを活かせない多いのです。

そのせいで、ネット上にはデメリットがずらり。

でもそうじゃなくて、設計次第で快適な住まいにはできる!

これが僕達の考えです。

詳細はこちら↓

僕達は京都と滋賀で小さい家専門で新築とリノベーションをしています。

こちらからは営業メール、電話などは一切いたしません。

何か聞いてみたいこと、相談してみたいことがあればお気軽にご連絡ください。