「家にいるとなんだか頭が重い気がする」「窓を開けても、カビや結露が止まらない…」。それ、もしかしたら京都の底冷えや湿気だけのせいじゃないかもしれません。

僕たちが家づくりで大切にしているのは、「隙間のなさ」という確かな技術で、お客様の五感に響く心地よさを実現すること。この**「深呼吸できる家」**の土台は、家全体の隙間を徹底的になくすことから始まります。

今日は、あなたの健康と暮らしを守る、私たち Greener’s Houseの3つの設計のヒミツをお話しさせてください。

空気の「清潔さ」を決めるヒミツ—–湿気と汚染物質を追い出す方法

深呼吸できる空気の土台は、**「家の隙間をなくし、汚れた空気や湿気をきちんと追い出すこと」です。カビや結露は、換気扇のせいではなく、「空気の通り道の設計ミス」**で起こってしまうんです。

カビ・結露の根本原因は「設計ミス」

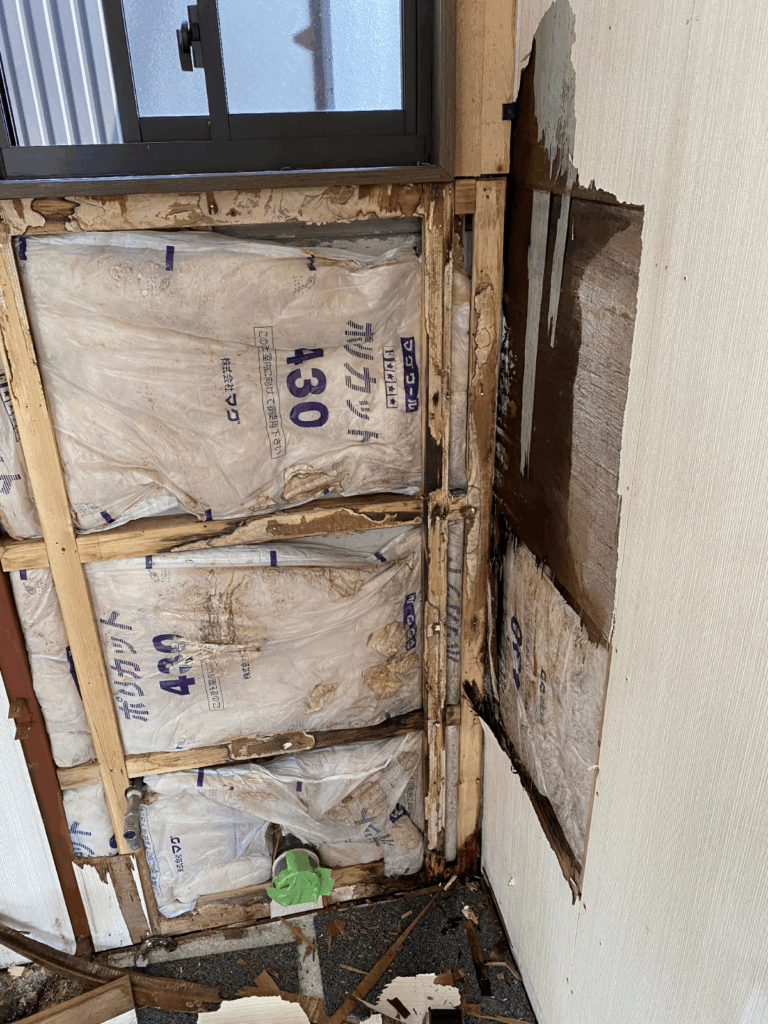

自然素材はいいけれど、湿気の逃げ道がないと結局カビてしまいます。僕たちは、壁の構造の中で、湿気をシャットアウトする層と外へ逃がす空気の通り道を完璧につなぎます。この**「三層の湿気戦略」**で、大切な家が湿気で傷むのを防いでいるんです。

【もっと知りたい!1:カビ・結露の根本解決へ】

カビ・結露の根本的な原因と、素材を腐らせない空気の通り道の設計術を、もっと詳しく解説しています。

🔗 【カビ・結露の最終解答】設計で防ぐ「三層の湿気戦略」

においと健康を守る「設計された空気の流れ」

「24時間換気があるから大丈夫」と思いがちですが、家全体に目に見えない隙間があると、換気扇は汚れた外気を勝手に吸い込み、空気をかき乱すだけになってしまいます。私たちが目指すのは、「隙間のなさ」でコントロールされた、計画的な空気の流れです。これこそが、家族の健康を守る鍵なんです。

【もっと知りたい!2:換気・健康への影響】

換気がうまく機能しない理由と、におい、頭痛といった健康リスクを回避するための「換気×素材」の設計の考え方を解説しています。

身体の「心地よさ」を決めるヒミツ—–素材と風の設計

温度計では測れない心地よさは、空間に流れる**「風」や、床や壁の「素材の感触」**から生まれます。僕たちは、あなたの五感が喜ぶ家を目指しています。

風は自然任せにしない

私たちは、窓や間取りで風の流れを**「デザイン」します。家の中に空気の淀みを作らず、季節に応じて自然な風が巡る「抜け道」を作ることで、エアコンに頼りすぎないやさしい体感温度**を実現します。

静けさも空気の質

静かな空間は、家がくれる最高の安心感です。音は空気の中で跳ね返りますが、無垢材や漆喰といった**「呼吸する素材」は音を柔らかく吸い込んでくれます**。私たちは、音まで含めた空気の**「静けさ」**を設計することで、心から休める空間をつくっています。

【もっと知りたい!3:五感への設計美学】

音と風を設計でコントロールする。騒音を素材で吸い込み、風の通り道を作ることで実現する**「五感の心地よさ」**について深掘りしています。

深呼吸できる家は、設計の「哲学」で決まる

深呼吸できる家づくりは、「隙間のない家」「暖かさの逃げない家」という確かな技術の上に、「空気の質」という設計哲学を積み重ねることで完成します。私たちの設計は、**「そこで暮らす人がストレスを感じないこと」**を一番大切にしています。

この「空気まで設計する」という哲学こそが、家族の笑顔を守る最も重要なヒミツです。

【僕たちと家のお話ししませんか?】

\あなたの五感に響く家づくりを、私たちと一緒に。/

**「心地よさ」**を設計の軸とする私たちの哲学について、ぜひ直接お話ししませんか?

【京都限定】図面診断付き!無料60分オンライン個別相談