高断熱・高気密における室内空気の3つの誤解

まずは、新鮮な空気を取り込む吸気。

そして、汚れた空気を外に出す排気に注目して、3つの誤解について解説していきます。

① 「気密が高いと息苦しい?」

高気密な室内空気を考える時、これはもっとも多く聞かれる声です。

でも、実際には気密が高いほど「新鮮な空気」が安定して入ってくるのが正解です。

なぜなら、高気密住宅は計画換気が正しく機能するからです。

逆に、気密が甘い家では空気の通り道が読めません。

その結果、換気扇を回しても空気が入れ替わらないこともあるのです。

つまり、息苦しいのは「気密が高い家」ではなく、室内空気の換気が破綻している家なんです。

本当に気密が必要なの?そう思われた時はぜひこちらをご覧ください。気密がなぜ必要なのか、どのように影響するのか、初めての方でも気密の基本がわかってもらえるような記事にしています。

② 「カビや結露が発生しやすい?」

これも誤解です。

正しい断熱と気密がセットになっている家では、室内の温度と湿度が安定します。

そのため、結露やカビの発生リスクはむしろ低くなります。

カビが発生しやすいのは、

- 断熱材が途切れている(熱橋)

- 隙間風で壁内結露が起きる

- 換気が機能していない

といった「施工ミス」や「性能のアンバランス」が原因です。

気密性そのものが悪さをするわけではありません。

③ 「気密性を上げすぎると費用が高くなる?」

確かに、丁寧な気密施工には手間とコストがかかります。

しかし、その分だけ暖房費・冷房費を抑えられ、生涯的なコストは下がる可能性が高いです。

例:同じ断熱性能の家。

C値=1.5の家と、C値=0.3の家。

両者では年間のエネルギーロスが20〜30%も違うとも言われています。

初期コストだけでなく、10年後の光熱費、20年後の健康コストまで考えること。

その点において、気密は“投資する価値のある性能”です。

ここからは、換気方法の3つの盲点から解決策など、詳細にご説明していきます。

【京都の高性能住宅の落とし穴⚠️】C値0.7の家が陥る吸気不足!「高気密なのに室内空気が息苦しい」失敗する換気方式。体調さえ左右する3つの盲点

「高気密高断熱にしたのに、なんだか空気が重い…」

「窓を開けてもすぐ息苦しくなってしまう…」

せっかく高いお金を出して高性能な家を選んだのに……。

こんな風に感じてしまうと、本当にがっかりしますよね。

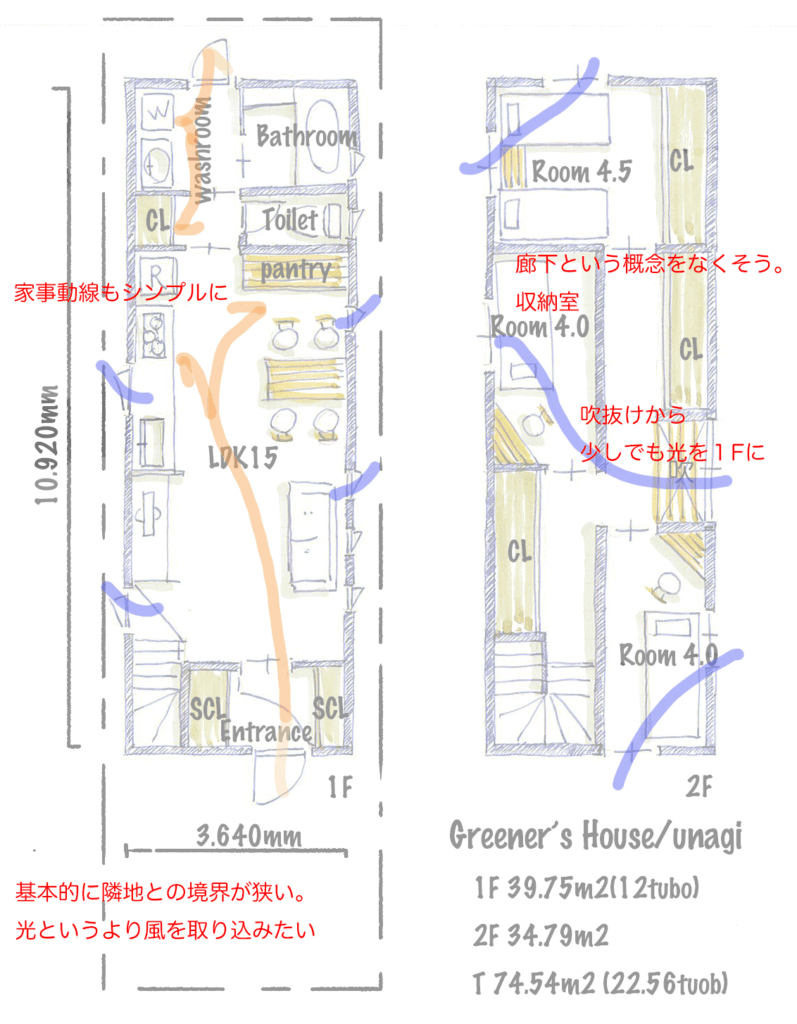

僕たちGreener’s Houseは、京都・滋賀エリアで小さい高性能な家を専門に設計している建築設計工務の会社です。僕たちは、UA値3.7以下、C値0.7以下(3回測定)という性能を家づくりの土台としています。だからこそ、その性能を台無しにする換気設計のミスは絶対に見逃せません。

※UA値とは、断熱性能の値。

C値とは、気密性能の値を指します。

僕達Greener’s Houseについてはこちらをご覧ください。

小さい家は設計次第。

僕達が大切にしている5つの柱など、家づくりへの姿勢をこれでもかと言うほど詰め込みました。

【設計計画スケッチ集(無料)ダウンロード】C値0.7の性能を活かしきる室内空気換気設計の秘密

「小さい家でも暮らしやすい家は設計次第でつくれる」のが私たちの信念です。

私たちはC値0.7という高い気密性能をどのように実現しているか。

その性能を最大限に活かす最適な換気方式をどのように選択しているか。

具体的な設計哲学はなにか、などを公開しています。

盲点その1:C値が良い家ほど顕著化する体調を左右する、「三種換気」による吸気不足

高気密住宅で「息苦しい」と感じる最大の原因は、換気方式のミスマッチです。

特に「C値が非常に良い(0.7以下) × 三種換気」の組み合わせにあることが非常に多いんです。

三種換気とは、排気だけ機械で行い、吸気は自然任せにする換気方法です。

- C値が0.7以下というほぼ密閉された空間で、機械が排気を行うとします。すると、家全体が強烈な「負圧」状態。つまり、建物の内部が、外の気圧よりも低い状態になってしまいます。

- 負圧が強すぎると、設計された吸気口から空気がうまく入ってこれません。その結果として新鮮な酸素の供給量が大幅に不足してしまいます。

この吸気不足こそが、「息苦しい」という感覚の直接的な原因なんです。

C値0.7という性能は、三種換気の失敗をより顕著にしてしまう。

こういった落とし穴があるんです。

(専門家による豆知識:C値と負圧の関係)

C値(シーち):家の隙間の少なさを示す数値で、数字が小さいほど高性能です。私たちはC値0.7以下にこだわることで、換気経路を完全にコントロールできるようにしていますが、三種換気ではこのコントロールが破綻してしまいます。

盲点その2:吸気不足が引き起こす健康と家の「まさか」の弊害

吸気不足による負圧状態は、単に息苦しいだけではありません。

結果として、ご家族の健康と家の耐久性にも深刻な弊害を引き起こしてしまいます。

弊害 1:室内空気に汚染物質が滞留し体調不良へ

吸気不足になると、設計通りの吸気量が確保できません。

それによって、家で発生した二酸化炭素や、建材などから出る化学物質(VOC)が部屋の中に溜まります。

これが、「部屋の空気が重い」「頭がぼーっとする」といった体調不良につながってしまうんです。

弊害 2:汚れた空気の逆流

負圧状態が続くと、家は不足した空気を最も抵抗の少ない場所から必死で吸い込もうとします。それが、排水管や床下、壁の隙間などです。その結果、排水口の嫌な臭いが逆流したり、床下のカビの胞子が室内に引き込まれてしまうことがあるんです。

換気設計の失敗は、高性能住宅のメリットをすべて打ち消してしまう可能性があるんですよ。

→ C値の良さを換気で活かしきる! 汚れた空気を防ぐ高性能住宅の設計秘密はこちら 換気計画は「給排気の質」で決まる!C値0.7以下で、花粉やPM2.5を防ぐ高性能住宅の設計の秘密

高気密住宅に必要な3つの補助設計

僕は「気密C値0.5以下」を基準に設計しています。

それは以下の3点と“必ずセット”で考えています。

① 換気設計(特に第一種 or 第三種)

気密が高いなら、空気の出入り口を“こちらでコントロール”できる設計が必要です。

排気だけでなく、どこから新鮮な空気を取り込むかを意図的に作ることが大切です。

② 冷暖房の設計

気密が高い家では、少ないエネルギーで全体を快適にできます。

ただし、全館空調に頼らず、分散冷暖房+室温設計をすること。

これによって、室内空気を調整し、初期費用を抑える選択肢もあります。

③ 施工精度の担保

「C値は低いけど、どこか寒い」といった事例は、気密測定時だけがんばった家にありがちです。

実際の住まいで気密が活きるかどうかは、床下・天井・サッシまわりの精度にかかっています。

だから、僕は現場にも必ず足を運びます。

そして、「住んでからの気密性」に責任を持てる仕事を目指しています。

3. 解決策:吸気不足をゼロにする「バランス型換気」の設計哲学

高気密住宅で「深呼吸できる空気質」を実現するための唯一の解決策。

それは、吸気と排気を機械で制御する「バランス型換気(一種換気)」を前提に設計することです。

吸気をコントロールする重要性

Greener’s Houseの哲学は、「小さい家でも心のゆとりと健康的な暮らし」です。これを実現するため、僕たちは以下の設計を徹底しています。

- C値0.7以下という高い気密性能がある。これによって、吸気・排気も機械で制御する一種換気を選べます。そして、吸気量を完全にコントロールできます。

- そして、負圧状態を回避し、新鮮な外気をフィルターを通して確実に供給する。こうして、花粉やPM2.5の侵入も防げます。

換気方式の選択は、C値0.7という高性能を「息苦しさ」ではなく「快適さ」に変える。

そのために、最も重要で、最初の設計判断なのです。

※どうしても早期に改善が必要な場合。

その時は、換気扇の運転時に少しだけ窓を開けるなどの対策で吸気は安定します。あくまでも応急処置です。

新築住宅、リノベーションで吸排気による室内空気設計を失敗をしないためのオススメ物件とは

室内空気だけではない。小さい家は高性能住宅に最適

吸排気がしっかりできていて、換気が行き届き、室内空気が軽い。

このような理想の家を希望されるなら、僕達は迷わず「小さい家」をオススメします。

室内空気を良くするには吸排気が大切という話をしました。そして、吸排気がうまくいくためには空気設計が大切です。空気の流れをどこに作るのか、その上で問題になるのが家の大きさなんです。

家が大きければ大きいほど、施工時に気密そのものが難しくなります。その結果、空気設計通りの換気が難しくなるのです。

しかし、その点小さい家では、施工時の気密がしやすく、空気設計通りの換気がしやすいのです。

加えて、小さい家は家の中の空気そのものの量が少ないので換気が行き届きやすいのも特徴です。

それだけではなく、家の表面積が少ない分断熱材の量の確保もしやすいのです。

断熱、気密、換気、その3つの条件を満たしやすいのが、小さい家なんです。

家に必要な3条件それぞれについて、基本を網羅できるような記事にしています。

そもそも断熱ってなんなのか、気密って何か、換気はどのように起こるか、など、初めての方にこそ読んでほしい内容になっています。

気密はいらない?と思ったら見て欲しい、家づくりの気密の全て

高気密高断熱なのに息苦しい?|空気が重い家を変える換気の基本

断熱性能が快適な暮らしを左右する。小さい家こそ徹底すべき断熱の知識

検索で出てくる「小さい家」の誤解

僕達は小さい家をオススメしましたが、ネットで「小さい家」と検索すると、デメリットばかりが出てきます。

例えば、狭い、収納がない、圧迫感がある、風通しが悪い、暗い、などです。

でも、本当にそうかと言われたらそうではありません。

なぜなら、小さい家は高性能住宅に最適なメリットをたくさん持っているのです。

デメリットが出てくる理由は、ただ一つです。

室内空気の空気設計だけではなく、「家全体の設計力が足りていないから」なのです。

吸排気一つにしても、換気方式一つにしても、住まう人の暮らし方を設計に反映すること。

新築でもリノベーションでも、家に住むその時からが本当のスタートなのです。

小さい家を専門にしている、僕達Greener’s House

実は、小さい家と大きい家では設計方法が全く違います。

大きい家では深く考える必要がないことも、小さい家では設計に張り巡らせる必要があるのです。

例えば、抜け感に関しては大きい家では特に厳密に考える必要はありません。

しかし、小さい家では圧迫感を取り除くことを考えないのは死活問題です。

心理的な圧迫感によって「家が狭い」と感じる。

これが小さい家と調べて出てくるデメリットなのです。

吸排気を含む換気や気密などの空気設計を考える時、小さい家は宝の山です。

にも関わらず、多くの人が小さい家を我慢するしかない家だと誤解しているのです。

そんな誤解を解きたい。

小さい家が持つ本当の快適な生活を提供したい。

その想いから、僕達は小さい家を専門にしています。

【京都・滋賀で換気のお悩み解決】「高性能なはずのに室内空気が息苦しい」を専門家と話してみませんか?(無料相談)

「自分の家が三種換気で失敗していないか確認したい」「C値0.7の性能を活かす換気設計とは?」—。

僕達Greener’s Houseは、お客様の暮らしにとことん寄り添います。

そして、C値0.7という性能を前提に、換気方式の設計ミスをデータに基づいて具体的に解決します。

ぜひお気軽にご相談くださいね。

Greener’s Houseの施工エリア

京都府:京都市、宇治市、長岡京市、城陽市、京田辺市、八幡市、精華町

滋賀県:草津市、大津市、近江八幡市、栗東市

大阪府:枚方市、高槻市

まとめ:性能は使い方次第!設計で「室内空気の息苦しさ」は解消できます

「高気密だから息苦しい」のではありません。C値0.7という高性能な土台を活かしきれない換気設計が原因なんです。

僕達は、この高性能な土台の上に不足のない安心で健康的な暮らしを提案します。

そして、その高性能な家には小さい家は最適であり、心からオススメできる物件です。

新築でも、リノベーションでも、

小さい家、最高やん!

📩 :次のステップに進んで、不安を安心に変えませんか?

「息苦しさ」から解放され、本当に高性能な家で暮らすための次の一歩。

この記事を読んで、もし少しでも不安が解消されたなら、次は僕たちの具体的な家づくりの考え方を知ってください。

僕たちは、**UA値3.7以下、C値0.7以下(3回測定)**を約束し、あなたの家族の健康と未来を守ります。性能という土台の上に、安心とゆとりある暮らしを一緒に築きましょう。

→ Greener’s Houseの家づくりの資料をもう一度見てみる(無料)

合わせて読んでみる⬇️