目次

1. 小さい家は設計次第で最高の家になる!

2. 小さい家に必要なのは2つの設計力

2-1. 空間設計

2-2. グリーン設計

2-3. 小さい家は設計次第でなんとかなる!

3. 他社とは違う、Greener’s Houseが大切にする5つの柱

3-1. グリーン

3-2. 小さい家

3-3. 性能

3-4. 自然

3-5. 投資・資産価値

4. 設計への思い

4-1. 住まう人それぞれにあった設計をすること

4-2. 正直に意見を伝えること

4-3.大切にしているのは本当に住みやすい家

4-4.作り込みすぎないこと

5. 代表紹介

6.コンタクト

1. 小さい家は設計次第で

最高の家になる!

小さい家が問題じゃない。

設計力の問題です。

検索ワードで「小さい家」と打ち込むと、狭い、暮らしづらいなど、デメリットがずらり。

でも、正直僕達から言わせてもらうと、

小さい家?最高やん! の一択。

小さい家で困ってる。

これって、小さい家の設計がそもそも機能していないから起こるんです。

小さい家って、広くて大きい家の何倍も設計能力が問われます。

にも関わらず、大きい家と同じ設計をしている建築士が多いのが現状です。

プライバシーを守るためには壁がたくさん必要ですよね、と、家中を壁で仕切る間取り。

キッチンの構造や収納も、広い家と同じようにシンクの下にだけある。

壁の圧迫感を感じ、収納スペースの狭さにイライラする。

これが小さい家で起こっている現状です。

これでは小さい家の良さや潜在能力が発揮できてない。

小さな家がますます小さく狭くなる。

だからこそ言わせてほしいのです。

「小さい家を小さいと思うのは、設計が機能していないから」なのです。

小さい家は設計力次第

プライバシーを守るために壁が必要でも、どこに壁が必要で、どこは外すのか。

それだけで心理的な開放感は大きく変わります。

キッチン自体が狭いなら、収納スペースとも言い難い小さな引き出しに詰め込むべきではありません

キッチンの高さを使って物置棚を作れば収納はグッと広がります。

洗濯物を持って部屋の端から端へ、1階から2階へと移動するのは、時間的にも体力的にも大変です。

でも、洗濯物を洗濯機から出して、そのまま真横に干せる場所がある。

移動しなくてもすぐに干して終わらせ、乾いた後その場で取り込みながら棚に収納できる。

これなら体力的にも時間的にも一気に楽になります。

小さい家は設計次第で、ほんの数歩で完結する使い勝手のいい家になるのです。

小さい家と調べるとデメリットだらけなのは、小さい家の設計をできる人が少ないから、なんです。

実は、小さい家には、大きい家とは全く違う設計の考え方が必要です。

小さい家と大きい家では設計方法が違う

収納や家事動線などの大雑把な流れではなく、

どこに何を収納して、

どの空間をどのように活かすのか、

見た時の目の錯覚による圧迫感をどのように取り除けるのか、

など、大きい家よりはるかに工夫や知恵を凝らす必要があります。

小さくて住みづらい家が多いのは、多くの建築士が小さい家の設計をしていないから。

小さい家には小さい家の設計方法があります。

にも関わらず、大きな家の設計と同じ方法で設計される。これによって小さい家はますます小さく住みづらい家になっているのです。

住みやすい家とは、家が大きいことでしょうか?

いえ、本当に大切なのは、

毎日の家事がより短い範囲で楽に完結すること。

抜け感があって、心理的に広く、くつろげる空間があること。

これなのではないでしょうか。

心理的に広いのに、家事をするときにはほんの数歩の距離で完結する。

リラックスできるのと同時に、使い勝手がいい。

これが本当に暮らしやすい家です。

そして、それを可能にするのが、「小さい家の設計」なのです。

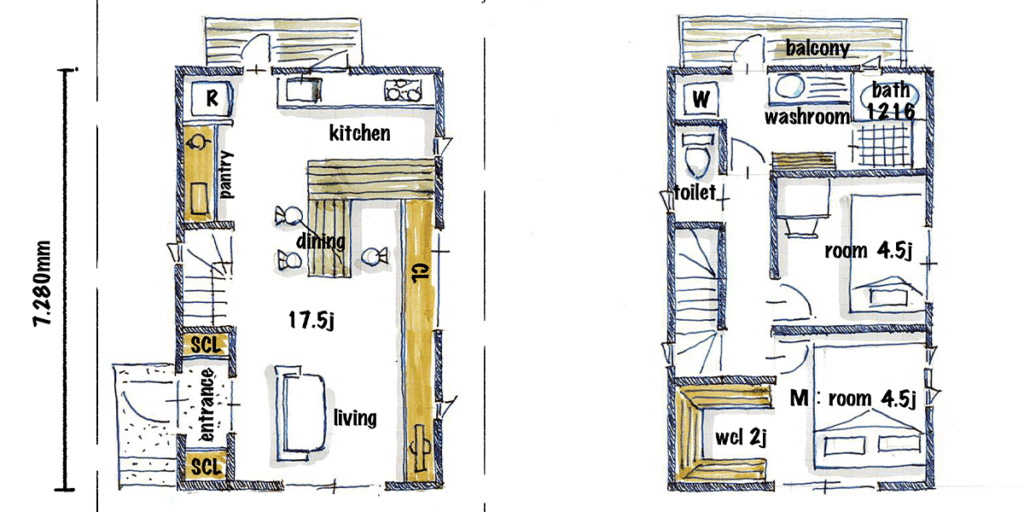

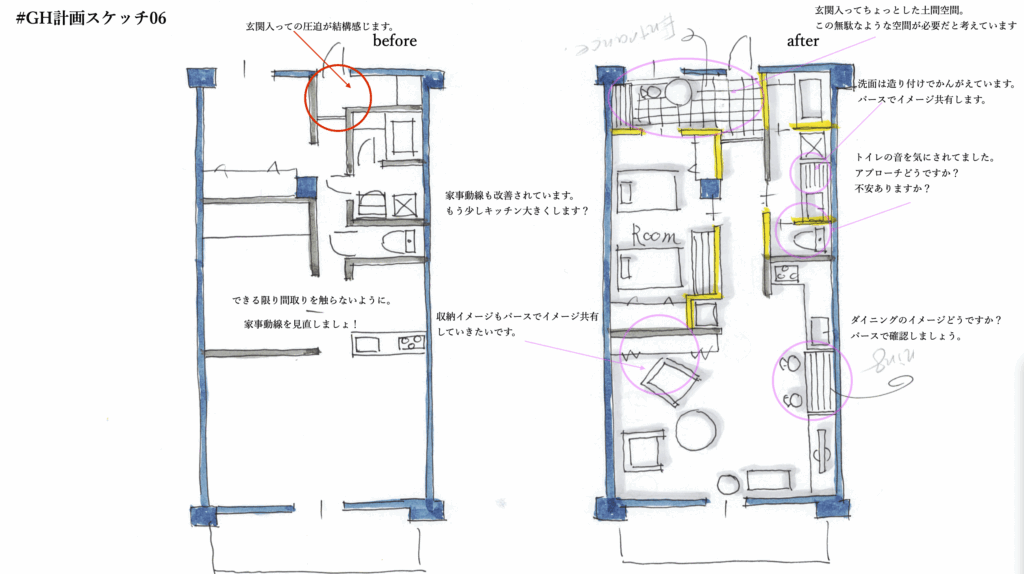

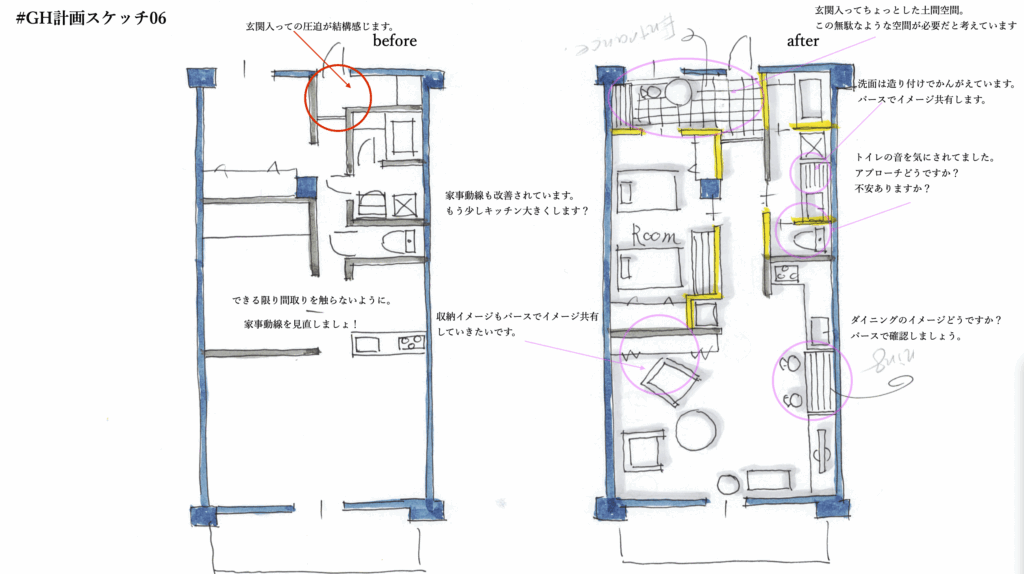

他の間取りも知りたい方はこちらをご覧ください

小さい家の設計のスケッチ

2. 小さい家に必要なのは

2つの設計力

Greener’s Houseの使命は、植物との暮らしを考える全ての人、Greener(グリーナー)に、小さい家を専門にした小さくとも心のゆとりの持てる暮らしを提供すること。

その中でも、大切なのは2つの設計力です。

空間設計:心理的圧迫を取り除き、人間の心理を踏まえた抜け感を作る。

グリーン設計:室内外共にグリーンが持つ奥行き感を活かす。

この2つが揃うことで、小さな家は住みやすい家になるんです。

2-1. 空間設計

空間設計とは、家の空間全体を立体的に活用することです。

・収納の面積が小さいなら高さを使って、空間を余すことなく活かすこと。

・階段ではスリット(踏み板と踏み板の間から板を取り除いた物)を入れてみて、抜け感を作ること。

・窓の位置を効果的に配置することで、風を取り込み、空気の流れを設計すること。

このように、空間全体を活かして、心理的な圧迫感や家事動線だけではなく、空気の流れなども設計する必要があります。

2-2. グリーン設計

グリーンの効果は奥行き感

グリーンって好きだからリビングに飾るだけ?

いいえ、違います。

グリーンは奥行き感を生み出し、小さな家でも心理的に空間を広げてくれる空間マスターでもあるんです

小さい家なのにグリーンを置いていない。

庭のグリーン設計がない。

僕達からすると、「もったいない!」の一言に尽きます。

これって、小さい家をさらに小さく圧迫感のある家に設計していると言っても過言ではありません。

グリーンはあくまで好みの問題で、絶対に必要なわけではないと思いますよね?

けれど、グリーンが小さな家の「狭い」を解決してくれるんです。

むしろ、小さい家ほど、グリーンは必須。

ここでお伝えしたいグリーンの効果としては、リラックス効果と、奥行き感の2つ。

リラックス効果は、ご存知の通り、ホッとさせてくれたり、ストレスを軽減させてくれることです。

僕達がここで特に声を大にして伝えたいのは「奥行き感」です。

グリーンはどうして奥行き感が出る?

グリーンは奥行き感を演出してくれます。

つまり、あるだけで空間に心理的なゆとりをもたらすのです。

例えば、絵画では遠近法によって紙やキャンバスの上で奥行き感を出します。

建築では、その奥行き感をグリーンによって生み出すんです。

実際に、建築雑誌で広い家に見える写真にはもれなくグリーンが置かれ、奥行きを演出しています。

「こういう家、いいなぁ」そう感じる写真にはほぼ全てと言っていいほどにグリーンが置かれています。

近いものを大きく描いて、遠くのものを小さく描く。

グリーン設計とはそれくらいシンプルで、でも扱い方で大きく変わってくるんです。

小さな家でも、グリーンがあるかないかでは圧迫感も心理的なゆとりも大きく変わる。

小さい家でこそグリーン設計が重要なのです。

グリーンは少しでも効果がある

かといって、大々的な庭が必要かと言ったらそうではありません。

小さな庭先にほんの少しのグリーンがあるだけでいいのです。

家の中に300円の鉢がある。それだけでいいのです。

大切なのはグリーンを活かした空間設計。

特に設計段階で、どんなグリーンが合っているのか、どんなふうに置くのがいいのかなど、グリーンの配置を考えることで、ぐっと奥行き感が出てきます。

Greener’s Houseが大切にする

小さい家の奥行き感

ここで僕達が大切にしているのが、グリーンをただ置くのではなく、グリーンが元々ある場所に自分が住んでいるようなグリーン設計をすること。

地面に置かれただけではなく、ある時は机に、ある時は外壁に、ある時は庭先にある。

一人一人の暮らしに合った、散りばめられた動きのあるグリーン設計は、小さな家でも大きなゆとりを持って住まうためのポイント。

家の中にグリーンを置くと言うより、グリーンの中に住む、自然の中に暮らす感覚で!

これが、僕達の掲げる「LIVE in Green!」の考えなのです。

2-3. 小さい家は設計次第で

なんとかなる!

家を持つことを諦めて欲しくない

Greener’s Houseの使命は、植物との暮らしを考える全ての人、Greener(グリーナー)に、小さい家を専門にした小さくとも心のゆとりの持てる暮らしを提供すること。

空間設計とグリーン設計。

2つの設計次第で小さい家はいくらでも住みやすくなる。

それだけではありません。

家事で動く距離も少なく、

家事の流れも作れますし、

固定資産税も安くなり、

維持管理もしやすく、

掃除も楽など、小さい家のメリットはたくさんあります!

小さい家は設計次第でなんとかなる!

むしろ、小さな家は大き家よりも住みやすい最高の家になれる。

小さな家が持つ潜在能力は設計で発揮できる。

小さな家だから仕方がない。

そんな考えは違う、そう知っているからこそ、

Greener’s Houseから声を大にして言いたいのです。

LIVE in Green!

小さい家?最高やん!

小さい家のデメリットは誤解

小さい家=我慢 は誤解。小さな家×グリーンが最強な理小さい家はいくつもの誤解があります。

・小さい家は狭いから我慢しないといけない

・小さい家は大きい家よりも住みづらい

など、挙げていけば、小さい家は妥協するようにも聞こえてしまいます。

でも、実はこれって誤解なんです。

小さい家は、固定資産税が安くなったり、家事の流れを作って時短に繋げられるなど、

他にもたくさんのメリットが多いのも特徴です。

そもそも、小さい家のイメージが「狭い」「暮らしづらい」というのは、

昔に建てられている小さな家には壁が多く圧迫感があるため、

心理的にも狭く感じられることからそのイメージがついています。

どの壁を残し、どの壁を取るのか、それは人それぞれ。

大切なのは、住む人の暮らし方に合った家であることです。

開放的な抜け感や、家事の流れである家事動線、収納スペースなど、

その家に住む人にどれくらいのものが必要なのかによって、

小さな家も大きく間取りなどが変わってきます。

小さい家こそグリーンが大切

さて、そこで大切なのがグリーンです。

一見関係ないと思われがちですが、小さい家とグリーンは実は非常に相性が良く、重要です。

グリーンは、家の中でも家の外でも、どこか家の雰囲気を変えてくれる存在です。

庭先に植っている細い木や、家の中に置かれているインテリアグリーンがなんだか少し家の雰囲気を変えてくれる。そんな感覚があるのではないでしょうか。

もちろん、グリーンにはリラックス効果もありますが、

圧迫感のある壁の前にグリーンを置いておくと、それだけで圧迫感が和らぎます。

それはグリーンの「奥行き」という特性です。

建築の雑誌や完成写真にグリーンが入っているのは、奥行き感が出るからでもあります。

これは世界中で実践されている方法で、建築においてのグリーンの使い方も非常に大切になってきます。

同じ家でもグリーンがあるかないかでは開放感や体感の広さは大きく変わってくるため、

グリーンをどのように配置するのかは非常に重要になってきます。

庭に少しグリーンを配置することで、目の前が道路だったとしても奥行き感ができ、心理的な距離を取ることもできるのが特徴。

加えて、グリーンがあるだけで視界が軽く遮られ、家との間に距離が生まれるのです。

小さな家で実際にグリーンがもたらす効果

庭にウッドデッキを作ったが、なんだか浮いている気がする、なんだか想像と違うという声もよく耳にします。その時に欠けているのはほとんどがグリーンなのです。

例えば、家の横に突然ウッドデッキができる。その状態では丸見えでくつろぐこともできないのです。グリーンがあると、軽く遮られることでウッドデッキでくつろぐことができます。グリーンはある時はリラックス効果をもたらしてくれます。その一方で、ある時はまるで暖簾のように、半個室のような曖昧な空間を演出してくれたり、奥行き感による距離感を出してくれたりする強い味方なのです。

グリーンのもたらす奥行き感は距離を生み出してくれます。仮に家が小さくても、グリーンがもたらしてくれる奥行き感によって、心理的にもゆとりを生み出すことができるのです。

つまり、小さい家とグリーンの組み合わせとは、小さくても大きなゆとりを得られる最高の組み合わせなのです。

Greener’s Houseの規格している小さい家についてはこちら

以下ではキッチンから、パントリー収納、耐震、間取りスケッチに至るまで、一通りご説明しています。

具体的な間取りはどんな感じなのか、うなぎの寝床も含めいくつか間取りを提案しています。

3. 他社とは違う、Greener’s Houseが大切にする5つの柱

僕達が大切にするGreener’s Houseの5つの柱があります。

・グリーン

・小さい家

・性能

・自然

・投資

の5つです。

3-1. グリーン

リラックス効果や奥行き感を持ち、家全体の開放感や抜け感を生み出します。

小さい家にも小さい庭を設け、グリーンを配置することで、家と道の間に心理的な距離を生み出したり、家の中に奥行き感を出すなど、全体に心のゆとりをもたらしてくれます。

もちろん設計段階で抜け感を作ったりして心理的圧迫を取るのはもちろんですが、そこにグリーンが加わることで更なる抜け感につながり、かつ心理的なリラックス効果もあります。

植物で広げる、小さな家での大きなゆとり、という僕達の方針には欠かせない存在です。

3-2. 小さい家

大きい家よりも小さい家の方がむしろ快適。

これが僕達の考えです。

大きな家への憧れは誰でもあるものです。

一方で、小さい家は良くないかというとそうではありません。

小さい家には維持管理がしやすく、家事もしやすく、収納も効率的など、たくさんのメリットがあります。

小さな家が使いづらいというのは設計不備によってうまく家の良さが発揮できていないからです。

小さな家は設計次第で最高の住みやすい家になれる。

だからこそ、僕達は小さな家の潜在能力を引き出す設計に力を入れています。

3-3. 性能

僕達が考える家の性能には、いくつかあります。

・換気

・断熱

・気密

・安全性

換気

僕達は、換気とは家の中の空気の流れを作る空気設計だと考えています。

空気がどこからどこへ抜けていくのか、家の中に風を送り込む設計ができていないと、家の外でどんなに強風が吹いていても家の中にはうまく入りません。

結局、うまく換気できずに息苦しくなるのです。実際に「家の中が息苦しい」という相談もありました。そういうご家庭は実際に窓の位置が風の道を作れない状態で設置されていて、窓があるようでないという状況に陥っていることもあります。

窓をどこに作り、どのように風の道を作っていくか。

空気の流れそのものを設計することは必須です。

家の中が息苦しいと感じるその正体とは一体何か。

換気についての基本を紹介しています。

断熱

夏は涼しく、冬は暖かい。

そのために必要なのが断熱です。

断熱は熱を遮断するものです。

例えば、熱い日光の熱をカットして家の中に入れないようにするのが断熱ですし、同時に家の中の暖かい空気を外へ逃がさないようにするのも断熱です。

断熱は外と中の境界線。

そこが徹底してあるからこそ、家の中の温度と外気温に差があっても家の中は一定に保つことができるのです。

僕達は特に断熱に力を入れています。なぜなら、小さい家だからこそ、断熱があることで、仮に吹き抜けを作ったとしても十分涼しく、暖かい家にすることができるからです。

注意が必要なのが工務店などが費用をうかせるために断熱材の量を削るパターンです。

この場合、夏には日光の暑さが家の中にどんどん入って家の中は蒸し風呂状態。一方、冬場は外の冷気が入ってきます。さらに、家の中の暖気がどんどん外へ出てしまうので、夏は暑くて冬は寒い家ができてしまうのです。

断熱材は非常に大切であり、家の快適さを大きく左右するもの。

特に、断熱等級などには非常にこだわっていて、建ててから始まる快適な暮らしのために力を入れています。

断熱材がしっかり入っている家とそうでない家では何がどう違うのか。

断熱材はコストカットの対象に入れてもいいのか、など、全く断熱材について知らない方でも読んでいただけます。

気密

断熱と気密の関係性

気密とは、いかに家の中に隙間風が入らないようにできているか、ということです。

つまり、気密がしっかりしている家とは、冬場に隙間風が入らない家です。気密がしっかりしていると隙間風だけではなく他の性能に対しても相乗効果があります。

断熱材をいかにしっかりと入れていても、気密ができていないと、断熱材は効果を発揮できません。常に外気が中に入ってくるので、せっかく冷暖房を使っても効果は半減するか、それ以下になってしまうのです。

また、空気設計に関しても同じことが言えます。換気には必要ないと思われがちですが、大切なのは、どこを開けて、どこを閉めておくか、ということです。

例えば、キッチンの換気扇を回す時に、あちこちから隙間風が入ってくる状態だとうまく換気ができません。一見換気ができているように思えますが、実はこれが落とし穴なのです。

換気と気密の関係性

換気するということは、空気全体の流れを生み出すということでもあります。あちこちから空気が入ってくると、一つの空気の流れができません。ストローを吸う時に、穴をたくさん開けたストローで吸ってもうまくすえませんよね?それと同じことが家でも起こってしまうのです。

気密とは、そのストローの穴を塞いでおくこと。

本当に必要な空気を必要な場所で生んで、空気の流れを生み出すことなのです。

気密は、空気の流れを生み、断熱材の効果も高めてくれます。

そのため、非常に重要なのです。

気密は断熱と換気の要でもあります。でも、本当に気密って大切なのでしょうか。

そう思った時に読んで欲しい、気密について初めてでもわかってもらえる内容になっています。

安全性

ここで大切なのが安全性です。安全性は特に耐震という面で非常に大切です。

地震大国の日本のため、安心して住んでいただけるように、耐震性にも力を入れています。

代表の青川は耐震診断士の資格を持っているため、僕自身が耐震診断を行ったり、設計に組み込むため、安心していただけます。

住んでもらうなら安心して住んで欲しいから。

その一心で自ら耐震診断士の資格を取り、設計に反映させています。

3-4. 自然

僕達が自然と呼んでいるのは、日光、風、木、を主にまとめてそう呼んでいます。

日光

日光は家全体を明るくし、家の中に暖かさを取り込んでくれる自然の照明であり、暖房です。

一方で、夏は日光で家の中が暑くなって困るもの。

そのため、大切にしているのが日光の角度です。

日光は夏と冬で差し込んでくる角度が違います。

そこを活かし、どのような角度で日光を取り込むのかを設計に反映させています。

同時に、日光に合わせて断熱材も調整するので、日光の良さをしっかり取り入れながらデメリットをカットしていきます。

風

風は、先ほど空気設計でお話ししたように、空気そのものの流れを生む段階で大切にしています。

外から入ってくる風は非常に爽やかで心地よいもの。

風をどのように取り込むのかも設計に入れ込んでいます。

木

そして、最後に木。木は暖かい色や触り心地から、リラックス効果をもたらしてくれます。他にも、調湿効果や香りなど、あらゆる面で心にゆとりをもたらしてくれる素材でもあります。

また、青川は元々木を生かした家づくりをしていただけではなく、社寺仏閣などにも携わってきた、木のエキスパートでもあります。木の知識や経験を活かして、最高の家へと導きます。

これら、日光、風、木をまとめて自然と考えており、自然を生かした人に優しい家を作ることを考えています。自然は人に安心感を与え、安心感は心にゆとりを与えます。

これもまた、大きなゆとりという方針のためには必要なものなのです。

3-5. 投資・資産価値

小さい家でも投資・資産価値を上げるために

そして見過ごせないのが投資・資産価値です。

小さい家でも資産価値があるのか、と聞かれたら、資産価値や投資価値を上げることは十分に可能です。

というのも、投資・資産価値を上げるために必要なのが、家の性能がどこまであるのか、ということなのです。

断熱であれば、断熱等級という評価基準が存在しますし、耐震でも耐震等級というものがあります。

そうやってどれくらいの性能の家なのかが評価されるのです。

僕達が家の性能を大切にしているのは、5つの柱それぞれが独立して大切なのではなく、資産価値、投資価値にも繋がるようにしていることです。

家の性能が上がれば快適になる。

そして、投資・資産価値も上げられるのです。

家の性能は未来への投資

一方で、性能がしっかりしていない場合は、いざ売りに出そうとしても想像よりもはるかに資産価値が低かったり、投資価値が低かったりします。

家の性能は未来への投資と言っても過言ではありません。

せっかく家を建てるなら、家をリノベーションするなら、投資・資産価値をしっかり持たせられるようにすること。これもまた大切です。

なお、中古物件のリノベーションの場合、新築と違って家の柱などの見えない部分の劣化が進んでいると一気に投資・資産価値が落ちてしまいます。それを防ぐために、家の見えない部分の劣化を診断する、インスペクションというものがあり、僕達は強く推奨しています。

不動産屋に「この家はリフォームしているから大丈夫と言われた」その言葉を信じていたら、見栄えを綺麗にしただけで、家の価値は二束三文だった、という話があるので、心当たりがある方はどうかこちらもご覧ください。

安く買った中古住宅も資産価値を上げられます。

僕達が挙げた5つの柱は、僕達が家づくりをする時に非常に大切にしていることです。

小さな家でも快適な住まいになれる。

そのために必要なのは設計力だ。

それが僕達が家づくりで声を大にして伝えたいことなのです。

そんな5つの柱を網羅した、Geener’s Houseの規格住宅についてはこちら

4. 設計への思い

住まう人それぞれにあった

設計をすること

設計する時に特に大切にしていることがあります。

それは、ヒアリングを徹底するということです。

ヒアリングとは、単にどこに何が欲しいのかを聞くものではないと思っています。

本当のヒアリングとは、一人一人がどんな風に暮らしているのか。

家事をどのようにこなし、どんな趣味を持ち、どんな考えを持ち、どんな理想を持っているのか。

一人一人の家への思いや暮らし方をとことん聞いて、設計へ反映させていくことが一番大切だと思っています。

正直に意見を伝えること

その中で、僕達は「正直に意見を伝えること」も大切にしています。

例えば、実際にあったのは、「この場所に窓が欲しい。この場所に部屋が欲しい」と、間取りから部屋まで全て頭の中で完成させてこられたお客様でした。もちろんそれは素晴らしいことです。それだけ住まいへの熱い思いがあるのです。

ただ、気になったのは、そのままでは風が入らない、ということでした。案外空気の流れはできそうに見えても、実際に設計している身からすると、「ここは抜けてもここは風が抜けなくなってしまう」という流れが見えたのです。

お客様の考えをそのまま図面に反映させて終わらせてしまうこと。これは設計士にとっては非常に楽で、わかっていてもそのまま反映させて終わらせてしまう工務店の話も聞きます。

ですが、僕達はあえて正直に意見を伝えることを大切にしています。

「そのままでは風がここで流れないかもしれません。けれど、ここに窓があれば流れますよ」

「ここに壁があるとかなり圧迫感が出てしまうかもしれませんが、それならこういうのはどうでしょうか」

と言ったように、どこがどんな風になる可能性があるのか。

ではプロの目線からしたらどうしたら、もっと良い家になるのかを提案していきます。

もちろん強制ではないですが、プロの目線から気づいたことをお伝えすることも大切な仕事だと思っています。

大切にしているのは本当に住みやすい家

その根底には、自分で間取りを考えて、建築士の方も何も言わなかったから大丈夫だと思っていた。

でも、住んでみたら全然違った、という後悔の声を聞いているからでもあります。

家事の流れはどうか、

窓の位置や大きさはどうか、

住み心地はどうか、

など、家の造り一つ一つに必然性がある。

そこでなければならない理由がある。

これが本当の住みやすい家だと思うのです。

作り込みすぎないこと

同時に、余白を作ることも大切にしています。

家の設計に空気の流れなどを組み込んだりすることは必須です。

その一方で、設計したり建てる段階で作り込みすぎないということも大切にしています。

というのも、家を建てる、家をリノベーションするというのはあくまでも始まりです。

そこから住んでいくという暮らしそのものがこれから続いていくのです。

住む人が自分好みに家を育てていく。

暮らしが育っていく。

これこそが本当の家づくりなのではないかと考えています。

せっかくの家づくり、絶対に後悔してほしくない。

家を建ててよかったと思える。

暮らしが豊かになる。

そのために、ヒアリングを徹底し、気づいたことを伝え、一緒に二人三脚で家づくりをしていく。

それが僕達の想いです。

5. 代表紹介

小さい家に誠実に向き合いたい

やるからにはとことん向き合う。

そんな誠実さから、

丸太を自ら買いつける。

そして、自身で木の板へと製材。

木を生かした家づくりに携わる。

お寺や神社などの社寺仏閣にも携わるなど、

さまざまな経験をもっています。

他にも、木を活かした家づくりだけではなく、家の中や、庭にグリーンを取り入れて空間全体の奥行きや雰囲気なども設計する、空間デザインなどを手掛け、空間づくりのプロフェッショナルでもあります。

小さい家は設計次第で大きい家よりも住みやすくなる。

小さくたっていい家はできる!

小さな家の潜在能力が発揮できていない現状に対して、「植物で広げる、小さな家での大きなゆとり」をモットーに、現在は京都と滋賀で、小さい家専門で新築を建てたり、リノベーションをしています。

誰かに頼まず自分自身の目で確かめたい

誰かに頼むのではなく自分自身の目で確かめたい。

やるからにはとことん向き合いたい、という思いから、耐震診断士の資格を取得。

家の資産価値や投資価値を上げられるように家の診断や調査する「インスペクション」という資格も取得。

常に自らの目で誠実に向き合い続けています。

過去には自然を感じたい思いからウィンドサーフィンをしていたり、

コーヒーに誠実に向き合いたい気持ちから生豆を買って焙煎してコーヒーを飲むなど、

私生活でもかなり本気。

面白いことや楽しいことが好きで、真面目に見えて結構気さくです。

「小さい家は設計次第。新築も中古住宅でも小さいから快適さを我慢する、そんな必要はありません。あなたの暮らし方、理想が詰まった小さくても大きな心のゆとりがある家づくりを一緒にしましょう!不安があるならぜひぜひ相談してください。どんな小さな相談でも、とことん向き合います!」

Greener’s Houseの

施工対応エリア

私達は京都市を中心に以下のエリアでもリノベーション対応しています。

京都府:京都市、宇治市、長岡京市、城陽市、

京田辺市、八幡市、精華町

滋賀県:草津市、大津市、近江八幡市、栗東市

大阪府:枚方市、高槻市

やるからにはとことん向き合う。

その信条のもと、地域に根ざした設計と施工で、その土地ならではの暮らしやすさを考えた改修をご提案しています。

あなたの物件に合うリノベ事例を見る(無料資料請求)

6. コンタクト

新築、リノベーションだけではありません。

家に見えない劣化がないかどうかの「住宅診断(インスペクション)」や耐震診断のみを検討されている方もこちらからお問い合わせください。