「12畳のLDK…家族4人で本当に快適に暮らせる?」。

「おしゃれなソファもダイニングテーブルも置きたい。でも、ぎゅうぎゅう詰めになるのは嫌だ…」。

小さい家を検討するとき、誰もがぶつかるリビングの広さ問題。

特に関西圏、とりわけ京都の建売住宅では14畳〜18畳が主流です。

そのため、「12畳」と聞くと不安になることも多いかと思います。

でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。

実は、リビングの満足度は「畳数」ではなく「設計」と「暮らし方」で決まります。

この記事では、京都で数多くの小さい家を手がけてきた僕達Greener’s Houseが、12畳のリビングを最大限に活かすこと。そして、数字以上の広さと快適さを手に入れる具体的な方法を、豊富な実例と共にご紹介します。

なぜ多くの人が「12畳LDK=狭い」と感じてしまうのか?

数字だけで判断する前に、まずはなぜ「狭さ」を感じると思いますか?

大切なのは、その原因を知ることです。

よくある失敗は、以下の3つのポイントに集約されます。

- 原因1:視線が壁で遮られる。

窓が小さい、あるいは部屋の奥が行き止まりになっている。そのせいで空間が壁で分断され、強い圧迫感を生みます。 - 原因2:生活動線が家具で塞がれる。

部屋のサイズに合わない大きな家具を置いたり、配置を間違えたりしている。これによって、人がスムーズに通る道がなくなり、「窮屈さ」に直結します。 - 原因3:LDKのゾーニングが曖昧。

リビングとダイニングの役割分担が曖昧だと、空間全体が雑然とした印象になります。そして、結果的に狭く感じさせてしまいます。

これらの「狭く感じる原因」を一つひとつ解消していけば、12畳という広さは、むしろ「家族の距離が近づく、ちょうどいい広さ」に変わります。

ここからは、

・間取り解説

・事例解説

・インテリア解説

・今後の活かし方解説

の大きく4つに分けて解説していきます。

【間取り解説】あなたの暮らしに合う12畳LDKレイアウト3選

「理屈は分かったけど、具体的にどう家具を置けばいいの?」という方のために、典型的な縦長の12畳LDKを想定したレイアウトパターンを3つご紹介します。

パターンA:家族団らん重視型(4人家族におすすめ)

壁側にテレビとソファを配置し、リビング空間を最大限に確保するレイアウト。ダイニングはコンパクトな4人掛けか、ベンチタイプを選ぶのがコツです。床で遊ぶ小さなお子様がいる4人家族に最適です。

パターンB:食事・来客重視型

ダイニングテーブルを主役に。あえて大きなソファは置かず、軽やかなパーソナルチェアを2脚配置。友人を招いて食事をする機会が多いご夫婦におすすめ。空間を広く使え、お掃除も楽になります。

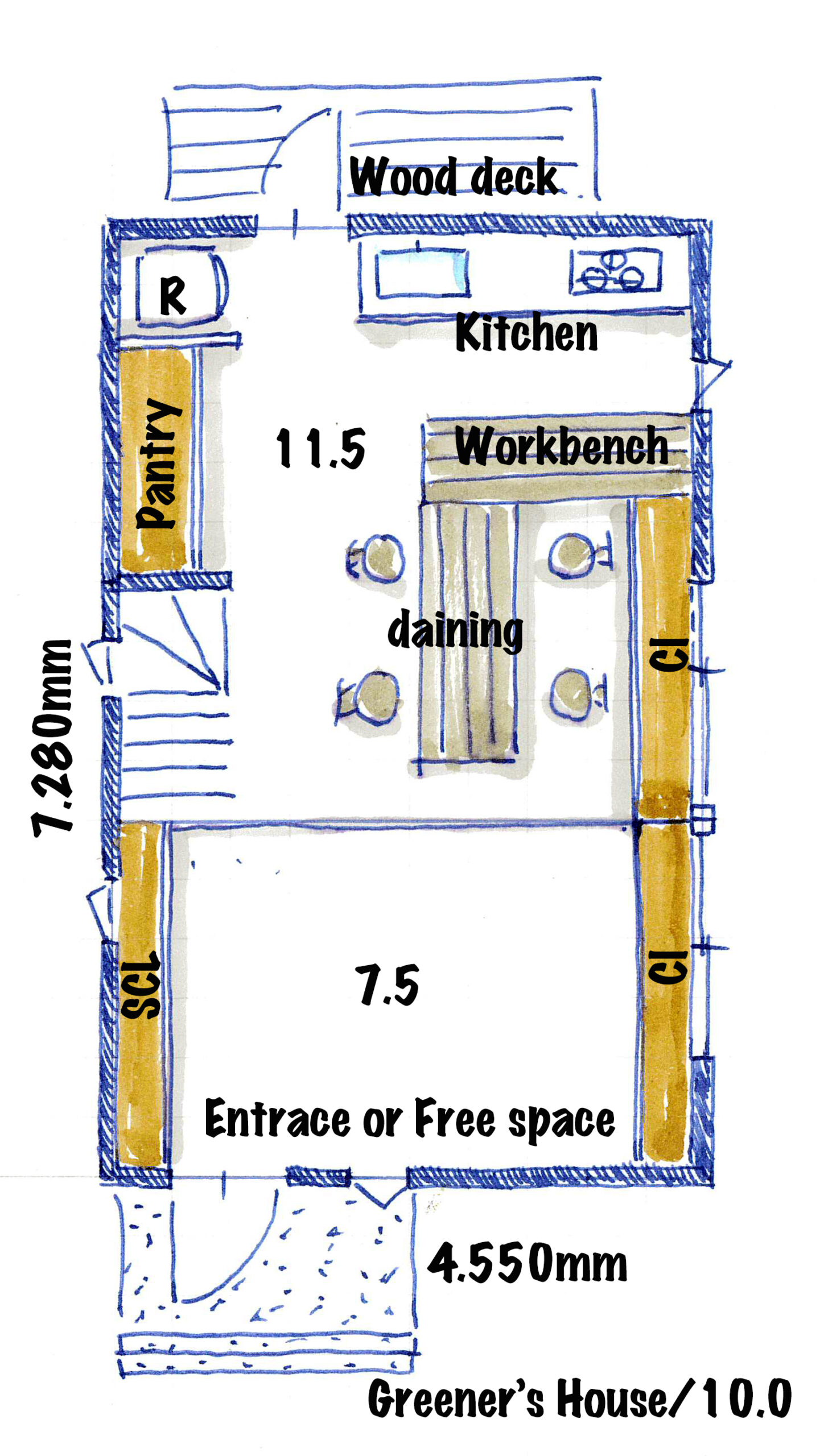

パターンC:在宅ワーク兼用土間型

玄関から続く土間空間の窓際の明るい場所にコンパクトなデスクを配置。リビングの一角をワークスペースとして活用するプランです。背板のないシェルフなどで緩やかに仕切ると、集中力もアップします。

小さな空間でも使い方次第で、楽しさは無限に広がります。

【事例解説】Greener’s Houseの設計術:12畳を「体感18畳」に変える工夫

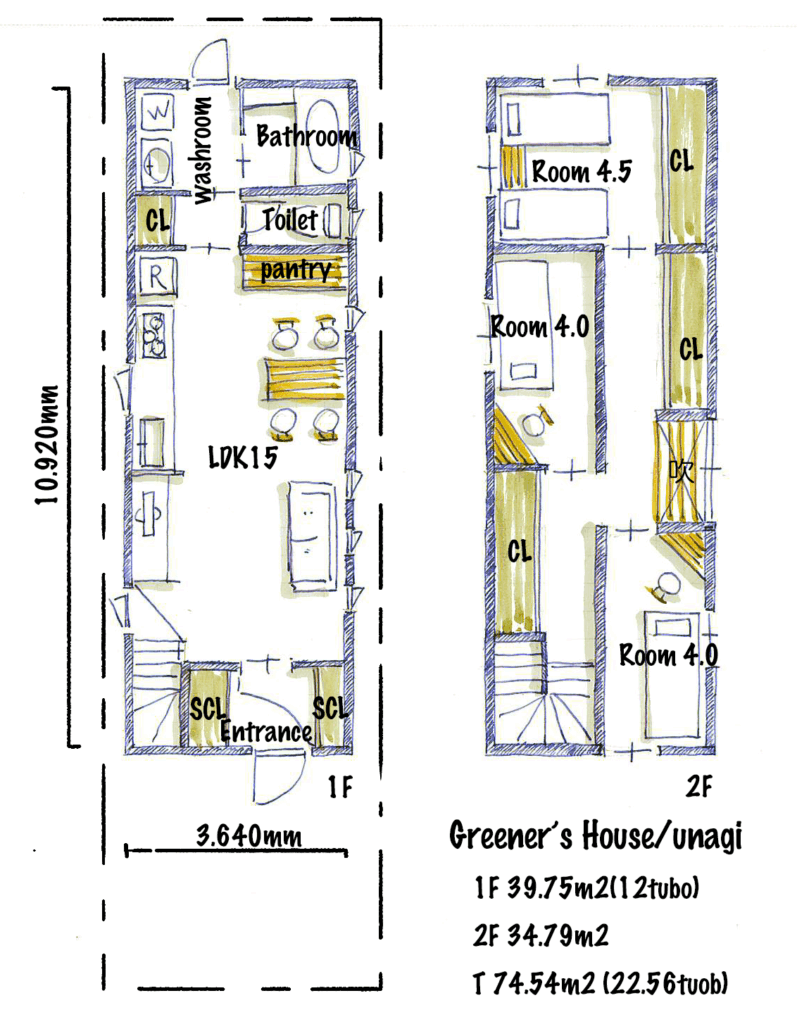

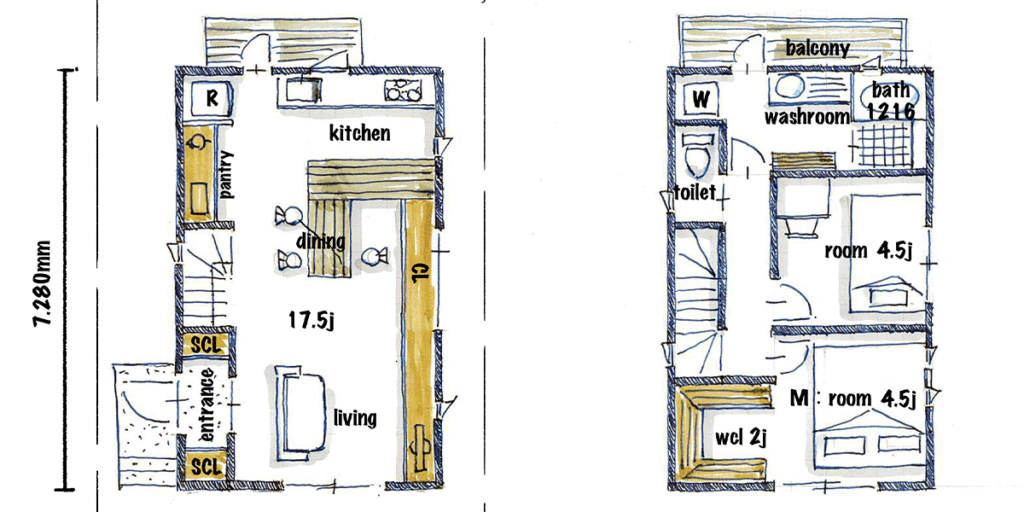

僕達の規格住宅「Greener’s House」では、畳数以上の広がりを感じさせる設計を随所に盛り込んでいます。ここでは延床20坪台のプランを例に、その具体的な工夫をご紹介します。

魔法の「視線の抜け」で、外までリビングに

僕達の設計で最も大切にしているのが「視線の抜け」です。

リビングの奥に大きな窓を設け、その先にウッドデッキや小さな庭をつなげる。

すると、室内から屋外へと視線がスムーズに抜けていきます。

これにより、脳はウッドデッキまでを「リビングの延長」と錯覚し、実際の畳数以上の広がりを感じさせてくれるのです。

もし、この窓をなくして壁を繋げてしまうと、その時点で圧迫感が出ます。

さらに、室内は暗く、狭く感じられてしまうのです。

大切なのは、どこで抜け感を作るのか、どこで圧迫感を取り去るのかです。

それが、視線の抜けを生み出すのです。

「オーダー家具・造作収納」で、デッドスペースをゼロに

キッチンや収納をすべて暮らしに合わせてオーダーメイドでつくること。

これが僕達Greener’s Houseの大きな特徴です。

既製品を置く時に生まれやすい「壁との微妙な隙間」などのデッドスペースが一切ありません。

小さい家であれば、家全体の空間を効率的に使う必要があります。

そのため、僕達は必ず暮らしに合わせた収納などを作っています。

もちろん、この収納などは既に設計料に組み込まれているので、追加費用にはなりません。

暮らしに合わせ、家に合わせた収納は、壁と一体化した収納は空間をスッキリ見せます。

そして、床面積を最大限に活用できます。

そのため、たとえリビングが12畳程度でも、狭さを感じることがなくなるのです。

小さい家には小さい家の設計の仕方があります。

そのため、住みづらい小さい家の共通点は「設計力不足」が挙げられます。

小さい家は高性能な住宅に最適。小さい家は本当は快適。

本当に快適な小さい家を提供したい。

その一心から、僕達は小さな家を専門にして、京都と滋賀で新築戸建てやリノベーションをしています。

中でも、僕達の規格住宅は、ちょっと変わった、高性能な小さい家の規格住宅です。

一般的な規格住宅は既に間取りや性能が決まったものから選びます。

けれど、僕達は少し違います。

高性能な家の構造を決めてしまう(規格化する)ことでコストを落とす。

でも、間取りは自由にカスタマイズしてもらえる、「いいとこ取り」をしています。

京都に多いうなぎの寝床などの間取りも入っていますので、気になった方はぜひこちらもご覧ください。

「曖昧なゾーニング」で、空間に奥行きを生む

広い場所を残すことは非常に大切です。

例えば、僕達はリビングとダイニングを壁や家具で明確に仕切らず、一つの大きな空間として繋げます。こうすることで、実際の面積以上の奥行きを演出します。

実際に、上の間取りのように、ダイニングテーブルをキッチンの延長線上に配置し、リビングスペースをゆったりと確保。

こうすることで、壁際に家具を沿わせ、中央の「歩ける場所」を広く残すことができます。

そして、結果的に心理的な開放感が生まれるのです。

小さい家では、こうした小さな工夫と積み重ねが何より大切です。

【インテリア解説】今すぐできる!賃貸でも使える「広く見せる」インテリア術

家の設計だけでなく、家具の選び方や配置でも体感の広さは大きく変わります。

- 家具は「脚付き」「背が低い」ものを選ぶ ソファやテレビボードを脚付きのデザインにすると、床が見える面積が増え、空間に抜け感が生まれます。また、家具全体の高さを低く抑えることで、視線が上に広がり、天井が高く感じられます。

- 大きなソファを「軽やかな椅子」に変えてみる 大きなソファは魅力的ですが、空間を占有する最大の要因にも。思い切ってデザインの良い椅子やベンチに変えるだけで、驚くほど動線が生まれ、「狭さ」が「心地よさ」に変わります。

- 「観葉植物」で奥行きを演出する 観葉植物は空間に「手前・中間・奥」という視覚的な階層(前景・中景・背景)をつくります。部屋のコーナーに背の高い植物を、窓際に中くらいの植物を置くだけで、目が錯覚して奥行きを感じるため、小さい家ほどグリーンは欠かせないアイテムです。

【今後の活かし方解説】実際のリノベーションでも使える!12畳リビングを広く見せる工夫

視線の抜けをつくる

窓や建具を工夫するだけで、数字以上に広さを感じられます。

たとえば、リビングの奥に掃き出し窓を設けてウッドデッキや庭へつなげること。

これによって、視線が外に抜ければ、12畳の空間は奥行きを持つ「20畳以上の体感」に変わります。

また、仕切り壁をガラス戸や引き戸に変更すれば、隣室との一体感が生まれます。閉じると個室、開けると広いリビング──柔軟に使える点もリノベーションの魅力です。

天井を工夫して高さを演出

横の面積を増やすことは難しくても、縦方向の空間なら手を加えられる場合があります。

天井を勾配にしたり、化粧梁を見せたり。

それだけでも、視線が上に伸びて開放感が生まれます。

築年数のある家では天井裏に余裕があるケースも多く、リノベーションならではの発想です。

家具のレイアウトを見直す

広く見せる一番の近道は「家具の減量と造作」です。

壁際に造作ベンチや壁付けテレビボードを設ければ、中央に余白が生まれます。大きなソファを置くよりも、座面を兼ねた収納ベンチの方が暮らしやすいケースも。

リノベーションでは、造作家具を間取りに合わせてつくれるため、既製品より省スペースで広がりを感じやすくなります。

光と色で奥行きをつくる

明るさと色彩は、心理的な広さに直結します。

壁や天井を白や淡い色で仕上げ、床は木の質感を残す。

さらに、観葉植物を配置すれば、視線に「前景・中景・背景」が生まれ、奥行き感が増します。

その上、小さい家ほどグリーンの効果は絶大です。たとえ300円の小さな植物でも、リビングに置くだけで「狭さ」より「豊かさ」を感じさせてくれます。

隣接空間をつなげる

和室や廊下をリビングに取り込む工事も、リノベーションなら可能です。

むしろ、襖や壁を撤去し、一体空間にすることで「12畳リビング」が「15〜16畳のLDK」へと変わります。完全な増築ではなく、既存の面積を活かす方法だからコストも抑えられます。

【お客様の声】「12畳でも、こんなに豊かに暮らせるとは」

お客様からもこのような大変嬉しい声をいただくことができました。

(京都市・T様ファミリー) 「最初は12畳と聞いて、正直不安でした。でも、設計士さんの『外の景色もインテリアですよ』という言葉を信じてお任せしました。実際に暮らしてみると、窓から見える緑のおかげで全く狭さを感じません。むしろ、家族が自然とこのリビングに集まるようになって、前の広い家より会話が増えた気がします。」

12畳のリビングの小さい家。

こう言ってしまうとなんだか狭い気はするかもしれませんが、そうではありません。

小さい家には小さい家の設計があります。

それによって、十分広く、かつ快適な住まいにすることはできるのです。

小さい家の戸建てが欲しい方も、今の家や中古物件をリノベーションしたい方も、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ:12畳は「狭いか」より「どう暮らすか」

京都の建売相場から見れば、12畳LDKは確かにコンパクトです。

しかし、「視線の抜け」「家具の工夫」「暮らし方のデザイン」を組み合わせれば、数字以上の快適さと豊かさが手に入ります。

小さい家において大切なのは「畳数」という数字に縛られることではなく、「体感の広さ」をいかにデザインするかです。

あなたなら12畳リビングで、どんな暮らしを描きますか?

もしあなたが「12畳のリビングって実際どうだろう?」と迷っているなら、僕達と一緒に、あなたの暮らしにフィットするリビングの広さを考えてみませんか。

小さい家?最高やん。暮らしの豊かさは、家の広さで決まらない。

STEP1: まずはアイデア集を見てみる。

Greener’s Houseが考えるのアイデアが詰まった実例プラン集を無料でプレゼント。

【無料】「広く暮らす家」実例プラン集をダウンロードする

STEP2: 気軽に専門家の話を聞いてみる。

あなたの理想の暮らしについて、設計士に30分間なんでも相談できます。

オンライン無料相談会に申し込む

STEP3: Greener’s Houseの小さな規格住宅を見てみる。

詳しくはこちらから

この記事を書いた人 Greener’s House 代表:青川剛氣

延床20坪台の「小さい家」の空間設計を得意とし、「家族が心地よく過ごせる距離感」を大切にした家づくりを提案している。

※Greener’s Houseの家づくりについての考え方はこちら