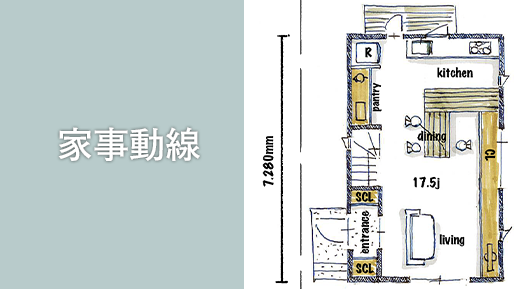

水回り=1か所にまとめるべき?という思い込み

「洗面・浴室・トイレ・洗濯機はすべて1か所にまとめるべき」という考え方は、多くの住宅雑誌や解説で語られています。確かに水回りを集約すれば配管も簡単で、掃除や管理もラクになるように見えます。

しかし、小さい家の家事動線において、本当に大切なのは**“集約”ではなく“完結”**です。

つまり、洗濯や入浴といった行為が、そのフロア内やその空間の中で最後まで終えられること。集約しても結局「洗濯は1階、干すのは2階」となるなら、効率化にはなりません。

家事動線設計におけるプロの視点は、「どこに置くか」ではなく「どう流れを終わらせるか」にあります。小さい家でこの「完結性」を無視すると、毎日の家事ルーティンが複雑な往復運動となり、ストレスと時間の浪費を生んでしまいます。

今回は水回りの動線について考えて行きたいとおもいます。

「高性能だから高額」という思い込みが消え、あなたの家づくりが現実的に動き出すきっかけが、この資料に詰まっています。まずは、Greener’s Houseの小さな規格住宅について👇

1. 家事動線の本質は「完結性」にある

家事は**“点”ではなく“流れ”です。洗濯なら「洗う→干す→しまう」、料理なら「買う→調理→片付け」。それぞれの流れが一筆書きのように完結できること**が、効率化の本質です。

特に、頻度の高い洗濯と身支度の動線をどう設計するかが、小さい家での暮らしやすさを左右します。

📌 洗濯動線の「完結」パターン:上下移動の排除

洗濯動線を考えるなら、次のような設計が理想です。

- 2階ランドリールーム型: 洗濯機・浴室・バルコニー・家族の収納を2階にまとめ、「脱ぐ→洗う→干す→しまう」のすべてを上下移動なしで完結させます。乾燥機を使う場合も、収納が近接していればタタミ作業も最小限で済みます。

- 1階ユーティリティ型: 洗面所に洗濯機を置き、隣接する室内干しスペース+収納で完結。子どもが小さく、外遊びで汚れる服が多い家庭や、平屋を検討する家庭に最適です。

ポイントは“洗ったものがその場で干せて、その場でしまえるか”。これができると、家事にかかる時間もストレスも大幅に減ります。例えば、一回あたりの洗濯で階段を上り下りする回数が平均4回だとすると、それをゼロにするだけで、年間数百回の階段昇降が不要になります。

2. 小さい家で「集約」が動線を長くする理由(掘り下げ)

「水回りを1か所に集めすぎると、逆に動線が長くなる」という盲点があります。これは、「配管のしやすさ」と「生活のしやすさ」が必ずしも一致しないからです。

① 「階段往復」という見落とされがちな負担

最も非効率なのが、**「1階に水回りを集約したが、干す場所は2階のバルコニー」**という間取りです。

- 重い洗濯物を持って階段を上り下りする行為は、家事負担を肉体的に増大させます。

- 毎日の繰り返しで負担が膨らみ、家事嫌いの原因にもなりかねません。

小さい家では、階段が生活の中心になるからこそ、この「階段往復」をどう避けるかが設計の肝になります。

② 水回りの「多機能化」による渋滞

特に朝のラッシュ時に問題になるのが、洗面所とトイレ、洗濯機を完全に集約してしまうパターンです。

- 誰かが洗面所で化粧やドライヤーを使っていると、他の家族はトイレや洗濯機を使うために待機しなければなりません。

- 洗面所を多機能な「ユーティリティ」として使う場合、洗面と脱衣所を分けるなどの工夫が必要です。完全に集約してしまうと、動線は短くても「時間」のロスが生まれます。

③ 対策:フロアごとの「完結ゾーン」設計

一方で、フロアごとに“完結ゾーン”を設ければストレスは激減します。

- 1階: キッチンと近接した洗面で朝の身支度や小物洗いが完結。来客用のトイレは独立させ、生活動線から分離。

- 2階: 家族の洗濯をまとめて完結できるランドリールーム。寝室とファミリークロークを近接。

このように**役割に応じて水回りを分けたほうが、**実際の暮らしに合った効率的な流れが生まれます。

🔗 【小さい家での暮らしの質を高める設計の知恵】

実際の間取りでどう実現するのか、こちらの記事も参考にしてください。 失敗しない!12畳リビングの小さな家を広く見せる工夫

3. 小さい家だからこそ効く「完結設計」の工夫(具体例の追加)

延床20坪前後の小さい家では、動線の無駄を削ることが快適さに直結します。制約があるからこそ、「いかにシンプルに完結させるか」という設計の視点がより鮮明に活きます。

① 洗面所・脱衣所・ファミリークロークの3点セット

小さい家の設計における最大の武器は、洗面所とファミリークロークを隣接させることです。

- 動線革命: 服を脱ぐ→洗う→干す(室内)→しまうが、数歩の移動で完結します。

- 時短効果: 帰宅後、リビングを通らずに洗面→クロークで着替えが済むため、リビングが散らかりにくく、毎日の片付け時間が削減されます。

ここで重要なのは、「脱衣所と洗面所を分ける(セパレート)」ことです。これにより、誰かが入浴中でも、他の家族が洗面台や洗濯機を使うことができ、朝の渋滞を回避できます。

② 階段ホールとランドリーの兼用

小さい家では、廊下やホールといった「移動のためだけの空間」を最小限にすることが鉄則です。

- 室内干しスペースを階段ホールや吹き抜けに兼用: 階段の踊り場や吹き抜け上部は、温かい空気が上昇し、換気しやすい絶好の乾燥スポットです。この空間に物干しバーを設置すれば、移動なしで効率的に乾かせます。

- アイロン台の収納: クロークやランドリー内の壁を凹ませて、アイロン台を収納できるニッチ(くぼみ)を設けるだけで、**「出す→片付ける」**という動作が完結します。

③ 玄関→クローク→洗面動線の確保

泥汚れや花粉を室内に持ち込まないための**「帰宅動線」の完結**も重要です。

- 玄関から洗面所へ直行できるルートを確保することで、帰宅後すぐに手洗いやうがいができます。

- 玄関横にコートやバッグを一時的に掛けられる**「小型クローク(シューズクローク内)」**を設ければ、リビングにモノが散らかるのを防げます。

小さい家は制約があるからこそ、**「いかにシンプルに完結させるか」**という設計の視点がより鮮明に活きるのです。

🔗 【動線の起点となる無垢床の知識】

毎日歩く床材選びも、家事動線と大きく関わります。水回り付近の床材選定に悩む方は、こちらの記事も参考にしてください。無垢フローリングで後悔しないために必要な5つの知識

まとめ|“集約”より“完結”をデザインする

小さい家での家事動線は、「水回りは1か所に集める」という思い込みにとらわれないことが重要です。

大切なのは、家事の流れがその場で終わるかどうか。洗濯や入浴の一連の動きがフロア内で完結できる間取りこそ、効率的でラクな暮らしを生み、家事ストレスから解放してくれます。

設計のプロは、動線を集約する「点」ではなく、家事の流れを途切れさせない「線(完結)」としてデザインします。

👉 次回(第4部)では「全体の回遊性と家族の動線」に焦点を当てます。家事動線と家族の生活動線をどう重ね合わせ、家全体がストレスなく機能する「回遊性」を生み出すか、その設計の工夫を解説します。

👇 あなたの家事動線、「完結」できていますか?

「洗濯や身支度が“その場で完結”する間取りは、小さい家こそ大切です。水回りに悩んでいる方は、一緒に効率的で快適な動線設計を考えてみませんか?」

「小さい家をもっと快適にしたい方へ。動線設計で暮らしやすさは大きく変わります。」

無料で「家事動線が完結する間取り」を相談する