小さな家に大きなダクトは似合わない

高気密住宅には24時間換気が必須です。

けれど延床20坪前後の小さな家に、大きなダクトを張り巡らせるのは現実的ではありません。

天井裏や壁厚を圧迫し、間取りの自由度を奪ってしまうし、施工金額も上がる一方に。

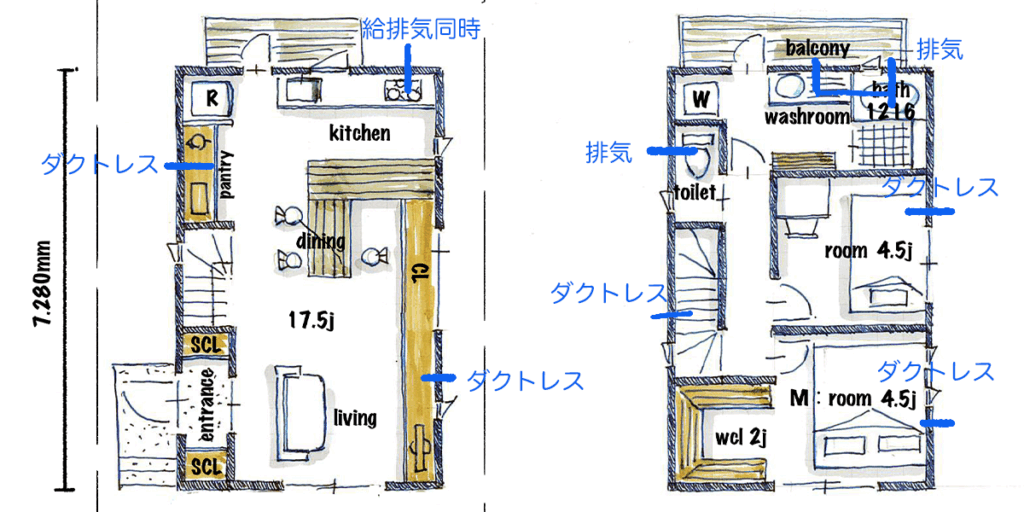

Greener’s HouseのGH/10.0(UA0.38/C0.5、一種換気想定)をベースに考えると、最も現実的な解は 「ダクトレス1種換気+局所排気」 という組み合わせ。

ただし、メリットだけでなくリスクや注意点も押さえておく必要があります。

今回は小さな家に機能的な換気システム、ダクトレス換気について詳しく考えていこうとおもいます。

ダクトレス換気の仕組み

ダクトレス1種換気は、壁に設置した小型のファンユニットで給気と排気を交互に行う仕組みです。

内部にセラミックなどの熱交換素子が入っていて、吸気と排気を交互に繰り返すことで、排気時に蓄えた熱や湿気を吸気時に戻すことができます。

大きなダクトを必要とせず、壁貫通部分だけで換気が成立する――これが最大の特徴です。

ダクトレスのメリット(小さい家に効く理由)

- 納まりが楽

天井や壁にダクトを通さないため、2階建ての小住宅でも梁や天井高を犠牲にしなくていい。 - メンテが容易

フィルター清掃や交換は室内側から簡単にできる。脚立や専門業者を呼ばなくても日常的に管理可能。 - 工期短縮・コスト削減

配管ルートを検討する必要がなく、施工費を抑えられる。 - 計画換気が機能する

延床20坪前後の容積なら、数台設置するだけで十分に空気の流れが成立する。

小さい家では「シンプルな仕組み」がそのまま快適性につながります。

ダクトレスの危険性・注意点

一方で、ダクトレスには見過ごせないリスクもあります。

- 給排気バランスの不安定さ

交互運転のため、一瞬だけ室内が正圧や負圧になり、隙間風や外気の侵入につながることがある。 - 設置数不足のリスク

居室ごとに設置しなければ計画換気が成立しない。数を減らすと“換気しているつもり”になる。 - 音や振動

ファン音が室内に直接伝わりやすい。寝室や静かな空間では配置に注意が必要。 - 外壁開口部の結露・汚れ

外気と接する部分に結露や汚れが溜まりやすく、放置するとカビや性能低下の原因になる。 - フィルター管理

小さい家では換気回数が多く、フィルターの汚れも早い。清掃や交換を怠ると空気質が一気に悪化する。

「メンテが簡単だから」と油断すると、むしろ空気環境を悪くする危険性があるのです。

どう使えばリスクを避けられるか

ダクトレスを選ぶなら、次のような配慮が欠かせません。

- 居室ごとにバランスよく配置し、トイレ・浴室は局所排気で抜く

- 2台をペアで交互運転させるタイプを選び、給排気の安定性を高める

- フィルター清掃は2か月に1回、交換は年1回を習慣にする

- 外壁側の開口部は結露・汚れを定期的に点検する

- 寝室や書斎では音対策として配置場所や製品の静音性を吟味する

これらを押さえれば、リスクは最小限に抑えられます。

小さい家にフィットする理由

それでも、ダクトレスが小住宅に適しているのは確かです。

- 容積が小さいため、少ないユニットでも計画換気が成立する

- ダクトスペースを省けるので間取りの自由度が広がる

- フィルター清掃が暮らしに組み込みやすく、継続的に使える

GH/10.0のような高性能小住宅では「小さな仕組みで大きな効果」が実感できるのです。

Greener’s Houseの考え方

換気は「法律で義務だからやる」ものではありません。

空気の質を守り、暮らしの快適性と健康を支えるインフラです。

GH/10.0のような家にとって、ダクトレス1種+局所排気は、納まりも管理も現実的。

シンプルで持続可能な仕組みこそ、小さい家にふさわしい換気計画だと考えています。

まとめ

- ダクトレス換気は小さな家にフィットするが、過信は禁物

- 給排気バランス・設置数・メンテナンスがポイント

- シンプルで続けられる仕組みが、長期の快適性につながる

「換気は“つければ終わり”ではありません。小さな家ほど、掃除のしやすさや管理のしやすさが快適を左右します。長く安心して暮らすための換気計画を一緒に描いてみませんか?」