「小さい家は間取りで失敗しやすい」と思われがち

建坪10坪前後、延床で20坪ほどの小さい家。都市部では珍しくなく、むしろ標準的な広さともいえます。けれど「狭いから間取りで失敗しそう」「収納も部屋数も足りない」と不安になる声は多いものです。

実際には、限られた面積だからこそ“優先順位”をしっかり決めれば、暮らしやすさは十分に確保できます。むしろ広さに頼らない分、生活動線や居場所づくりに工夫が凝縮されるのが小さい家の強みです。

小さい家で起きやすい間取りの落とし穴

部屋を細かく分けすぎる

子ども部屋、書斎、客間と欲張って壁で仕切ると、それぞれが狭くなり「使いにくい小部屋の集合体」になってしまいます。

収納を確保しすぎて居場所がなくなる

「小さい家だから収納をたくさん」という考え方は一理あります。ただし収納を優先しすぎると、人が過ごす居場所が窮屈になり、本末転倒です。

LDKがただの通路になる

間取りの工夫が足りないと、リビングやダイニングが階段や廊下の通り道になり、くつろげる場ではなく“通過点”になってしまいます。

また、LDKの畳数にこだわりすぎるあまり、生活動線が逆に狭くなる場合も少なくありません。

小さな家では、数字の広さにこだわるのではなく、自分たちの暮らし方にかだわることが重要です。

間取り計画の基本視点

家族の動線を重ねる

限られた面積を有効に使うためには、生活動線を極力シンプルに。玄関からリビング、キッチン、水回りの流れを短くまとめれば無駄が減り、家の中に余白が生まれます。

可変性を持たせる

子どもの成長や働き方の変化に合わせて、仕切りを増やしたり減らしたりできる柔軟さがあると長く快適に暮らせます。

“2畳半の余白”を意識する

在宅ワークや趣味のために2畳半あれば十分なスペースになります。部屋として独立させるのではなく、間取り計画の中で最初から“余白”として位置づけておくと後から困りません。

小さい家だからこその工夫

土間や吹抜けなど“面積に含まれない余白”を活かす

延床面積には含まれない空間が、小さい家では重要な役割を果たします。玄関土間を多目的に使えば、趣味のスペースにも。吹抜けを設ければ上下の空間がつながり、実際の面積以上の広がりを感じられます。

家具を前提にした設計

間取りだけでなく、家具のサイズまで見越してプランすると無駄がなくなります。例えば、リビングやダイニングに収納を壁付けする前提でレイアウトすれば動線がすっきりし、家族の居場所も確保しやすくなります。

光と風、視線の抜けで広さを演出

小さい家では数字以上に“体感”が大事です。窓の取り方や視線が抜けるラインを計画すれば、同じ10坪でも驚くほど広く感じられます。

小さい家は「体験を満たす」間取りにする

大きな家では「リビング」「書斎」「客間」と機能を部屋ごとに割り当てる発想になりがちです。一方、小さい家では部屋数を増やすより「寝る」「食べる」「働く」「遊ぶ」といった生活体験をどう満たすかを基準に考えることが重要です。

例えば「在宅ワークに必要なのは集中できる場所2畳半」なら、書斎という部屋を無理に増やさなくても十分に実現できます。大切なのは“暮らしに必要な体験を支える配置”であり、それが小さい家の間取り計画の本質です。

まとめ

建坪10坪前後の小さい家でも、間取り計画次第で暮らしの質は大きく変わります。

- 部屋を細かく分けすぎない

- 動線をシンプルにまとめる

- 2畳半の余白を確保する

- 家具や光を前提に考える

この基本を押さえるだけで「狭さ」ではなく「工夫」を感じられる家になります。小さい家は面積で勝負するのではなく、間取りで暮らしを形づくるもの。

本来家づくりは楽しいものです。ですが、広さや憧れにとらわれすぎるあまり、全く楽しむ余地がなくなる場合がすくなくありません。

まずは一度自分たちで楽しんで間取りを計画することが大切です。

「小さい家の間取り計画をどう進めればいい?」

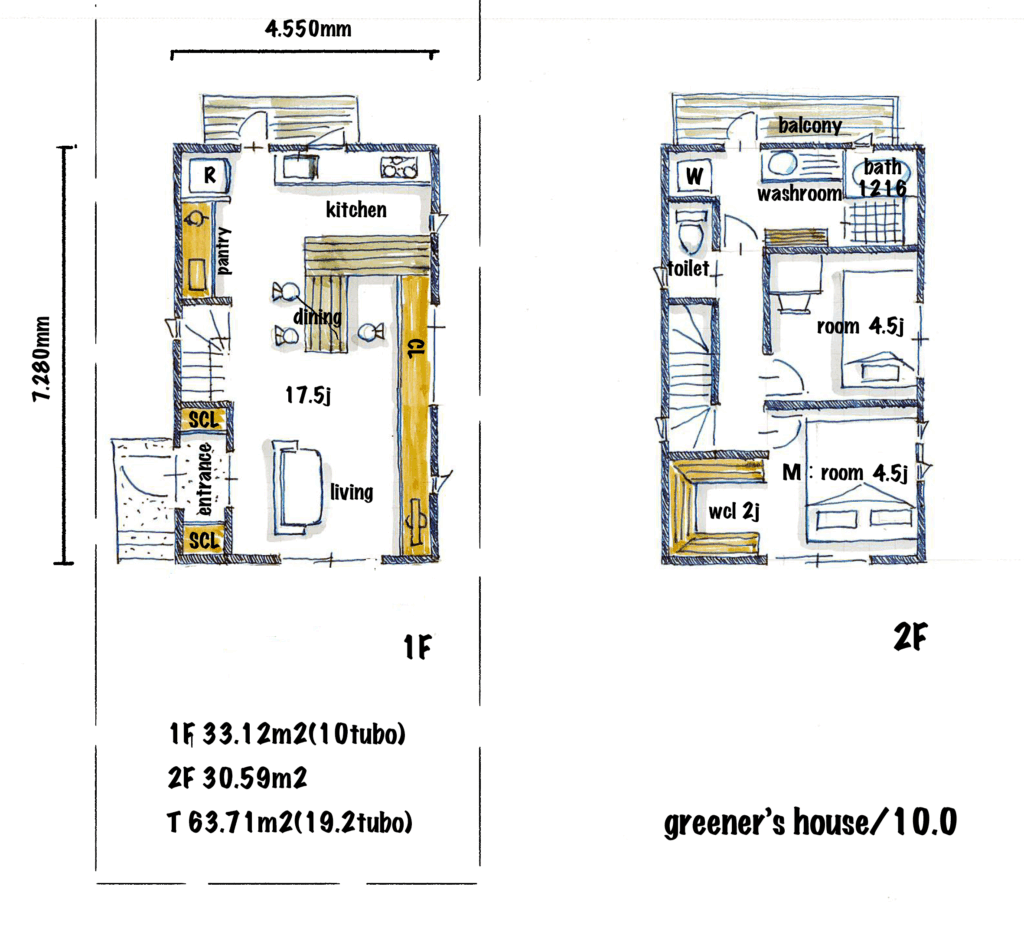

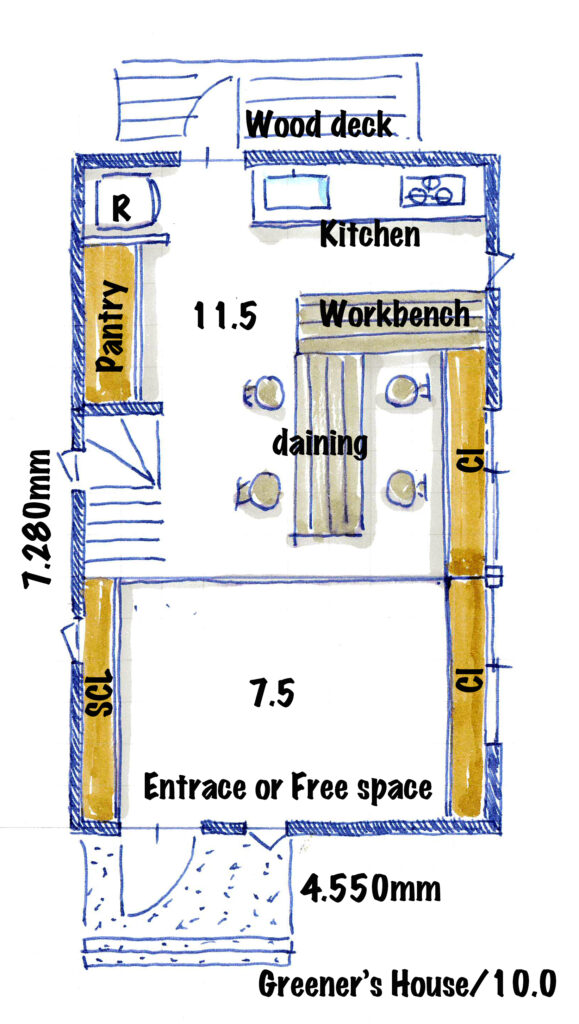

Greener’s Houseでは、建坪10坪前後の狭小住宅に合わせたプランニング相談を受け付けています。

あなたの暮らしに合う“余白のある間取り”を一緒に考えてみませんか?

小さい家?最高やん。