「小さい家=不便」という思い込み

「小さい家は不便」というイメージは根強くあります。

リビングが狭そう、収納が少なそう、家族が窮屈そう──そんな面積だけの印象が先に立つからです。

けれども実際に暮らしてみると、快適さを決めるのは畳数よりも動線の設計です。

特に建坪10坪前後の小さな住まいでは、移動が1〜2歩増えるだけで日常のストレスが積み重なります。広い家なら気にならない距離でも、小さい家では「暮らしやすさ」を大きく左右してしまうのです。

家事動線ってなに?

家事動線とは、料理・洗濯・掃除といった家事を行うときの移動の流れを指します。

この流れがスムーズであれば「狭いけれど効率的な家」になり、逆に考えずに間取りをつくると「狭い上に動きづらい家」になってしまいます。

今、間取りブームが加熱していますが、凝った家事動線などを計画すると逆にコストアップなどの原因にも繋がります。僕たちが考える家事動線はシンプルにすること。です。

小さい家こそ、家事動線のシンプルな設計が暮らしの質を決めるのです。

家事動線が悪い小さい家の典型例

「小さい家は狭いから不便」と感じる多くの場合、その原因は動線にあります。

面積の大小よりも、動線に無駄が潜んでいることが問題となります。

キッチンと玄関が離れている

買い物から帰って、重い荷物を抱えながら家の奥まで歩く。小さい家ほど距離は短いはずなのに、不思議と負担が大きく感じられます。動線が直結していないだけで「使いづらい家」となってしまうのです。

水回りが分散している

洗面・浴室・洗濯機がバラバラに配置されていると、家事が点在し移動が増えます。狭い家なのに、やたら歩かされる印象に。毎日の洗濯動線が効率を大きく左右します。

回遊できず行き止まりが多い

小さい家なのに、廊下の突き当たりで引き返す必要がある。ほんの数歩ですが、これが毎日の小さなストレスになっていきます。

上下階の移動が多い

洗濯機が1階、干す場所が2階、収納がまた1階…。これだけで疲れちゃいます。階段を何往復もすることになり、延床がコンパクトだからこそ余計に疲れもイライラもます。

こうした家事動線の不具合は「狭さ」よりも強く暮らしやすさを損ないます。

小さい家の家事動線をよくする考え方

では、どうすれば暮らしやすい小さい家にできるのでしょうか。

ポイントは「いかに移動を短く、無駄なく、完結できるか」です。

動線の重ね合わせ

買い物から玄関を通ってそのままキッチンへ。洗濯機の隣に物干しスペースを置く。複数の家事を同じ流れに集約できれば、自然に効率が上がります。

動作の連続性

「洗う→干す→しまう」が一筆書きのように流れると、家事のストレスは大きく減ります。点在するのではなく、流れが見える配置が重要です。

短距離化の徹底

1歩でも短くする、階段の往復を1回減らす。そうした積み重ねが年間で大きな差になります。小さい家だからこそ、この“1歩の短縮”が暮らしやすさに直結します。

時間軸を意識する

朝の動線、昼の動線、夜の動線──時間ごとに繰り返す流れを想定して間取りを描くと、使いやすさが際立ちます。

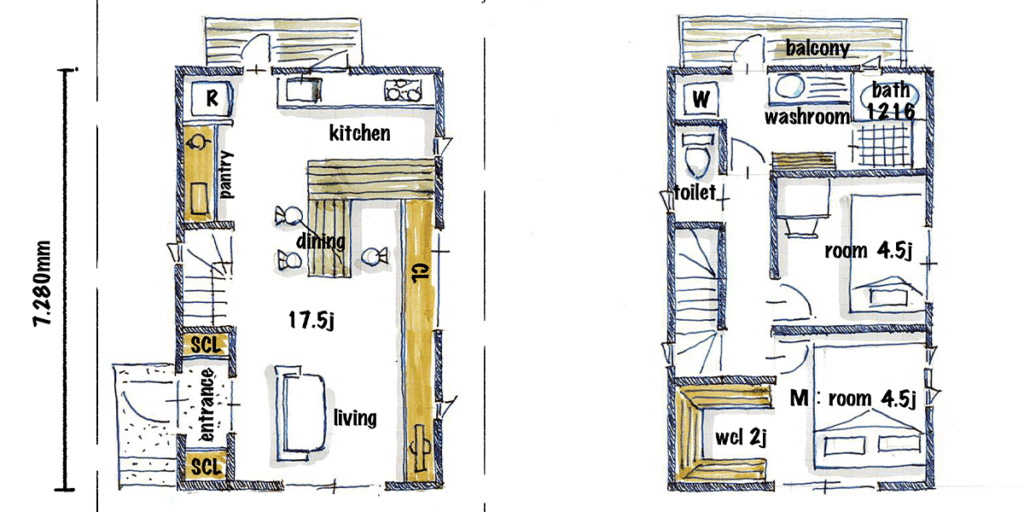

Greener’s Houseでの工夫

Greener’s Houseのプランでは、小さい家に特有の制約を逆に利用しながら、動線を整える工夫をしています。

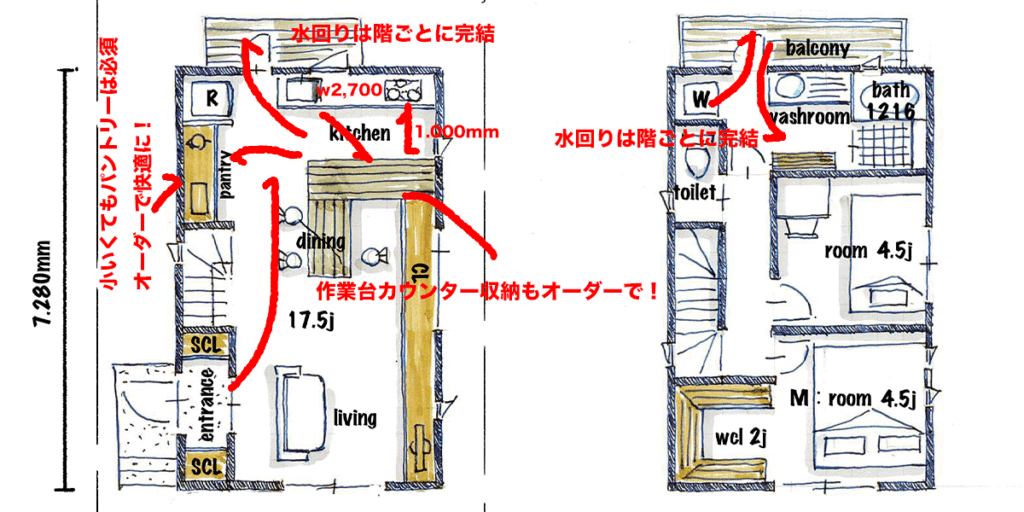

- 玄関からパントリーを直結

買い物帰りに最短で食品や日用品を片付けられるように計画。小さくてもパントリーは必須。オーダーで快適に設計。(標準仕様) - 水回りを一カ所に集約

洗面・浴室・洗濯機を近接させ、物干しや収納も動線上に配置。 - 廊下を省き、LDK直結

廊下の行き止まりをなくし、どこからでも回遊できるように設計。 - 狭さを活かした短距離動線

大きな家では逆に遠回りになる動きも、小さい家では「最短ルート」になりうる。

「狭い家だからこそ、暮らしの流れを最初に描く」──それが設計の核心です。

まとめ|小さい家は家事動線で快適に変わる

小さい家の暮らしやすさは「リビングが狭いかどうか」では決まりません。

快適さを決めるのは、家事動線が整理されているかどうか。

動線が整っていれば「狭いのに快適」。

逆に考えずにつくると「狭い上に不便」。

だからこそ、家事動線は小さい家の設計において「最初に考えるべきテーマ」と言えるのです。

「小さい家で暮らしやすくしたい方へ。家事動線の工夫は設計段階で大きな差が出ます。私たちは延床20坪前後の住まいを得意にしている建築士チームです。まずはお気軽にご相談ください。」

小さい家の洗面室も家事動線にはなくてはならない計画です。お時間が許すのであれば洗面室の計画もあわせてお読みください。⬇️