小さい家のリビングは本当に後悔するのか?

「小さい家にしたら、リビングが狭くて後悔するんじゃないか」

リノベーションや新築を検討するとき、必ず耳にする不安です。特に12畳前後のLDKとなると、「家族でくつろげる広さはあるのだろうか」「友人を呼ぶことは難しいのでは」と心配になる人が多いものです。実際に検索してみても「小さい家 後悔」「リビング 狭い」という言葉はよく出てきます。それだけ、このテーマは多くの人の関心事であり、同時に不安の種でもあるのです。

「広さ=快適さ」という思い込み

リビングは家の中心。そこで食事をし、テレビを見たり、子どもが遊んだりと、日々の時間の大半を過ごします。そのため「広いほど良い」という価値観が根強くあります。日本の住宅情報誌や不動産広告でも「広いLDK」というフレーズが必ず強調されますよね。こうしたイメージの積み重ねによって、「リビングが狭い=暮らしにくい」「失敗した家」という思い込みにつながっているのです。

実際に起こる“狭さ”の不便さ

もちろん、物理的に狭い空間で起こりやすい不便はあります。家具の配置が限られてしまったり、動線が重なって窮屈に感じたり、来客時に座る場所が足りなかったり。こうした経験から「やっぱり狭い家は失敗だった」と感じる声が出てくるのも自然なことです。さらに、小さな子どもがいる家庭や、在宅ワークをする家庭では「もっと広さが必要だったのでは」という思いが募りやすい傾向があります。

それでも“小さいリビング”を選ぶ人がいる理由

一方で、あえて小さな家を選ぶ人も少なくありません。その理由は「住宅費を抑えられる」「掃除や管理が楽」「家族の距離が近くなる」といったメリットです。つまり、小さい家には“小さいなりの魅力”が存在しているのです。実際に「12畳のLDKでも十分快適に暮らせている」という声もあり、広さだけでは快適さが決まらないことを物語っています。

後悔の正体は“広さ不足”ではない

多くの場合、後悔の原因は「広さ」そのものではなく、**間取りや動線、家具の置き方など“設計の工夫不足”**にあります。12畳のリビングでも、開放的に感じる家もあれば、ギチギチに感じてしまう家もある。違いを生むのは「使い方」と「工夫」です。逆に言えば、その工夫さえあれば「狭いから後悔」という未来を避けることができるのです。

狭さは不便ではなく、工夫次第で“居心地”に変わる

「リビングが狭いと暮らしにくい」という不安は、多くの場合“広さの数字”だけを見て判断してしまうことから生まれます。たとえば「12畳しかない」と聞くと、どうしても「狭い」というイメージが先に浮かびますよね。けれども、実際に暮らしやすさを決めるのは“広さそのもの”ではありません。大切なのは、その空間がどう使われ、どう設計されているかです。

「数字」より「体感」が暮らしを決める

同じ12畳のリビングでも、開放的に感じる家もあれば、窮屈に感じる家もあります。違いをつくるのは、天井の高さ、窓の位置、家具の置き方、照明の当て方といった要素です。つまり「数字上の広さ」はあくまで基準に過ぎず、実際の体感は工夫次第でいくらでも変えられるのです。広さに縛られるより、「どうすれば心地よく過ごせるか」に意識を切り替えることで、小さい家でも驚くほど快適な暮らしが実現します。

小さいからこそ生まれる利点

さらに言えば、小さいリビングには“広いリビングにはない魅力”も存在します。家族が自然と近い距離で過ごせるため、会話が増えたり、安心感が生まれたりするのです。掃除や片づけも短時間で済むので、余計なストレスが減ります。「無駄に広くないこと」が、かえって暮らしを豊かにしてくれることだってあるのです。

後悔しない家づくりは「発想の転換」から

大切なのは、「狭いからダメ」という発想を「狭いから工夫できる」に転換すること。

収納を壁面に集約して床を広く使ったり、ダイニングとリビングを一体化させて多用途に使えるようにしたり、家具を動線に沿って配置したり。こうした工夫はすべて“小さいからこそ有効”に働きます。広い家では見過ごされがちな設計の工夫が、小さい家では暮らしを左右する重要なポイントになるのです。

「狭さを活かす」という選択肢

狭い家を「妥協」と考えるのではなく、「狭さを活かした心地よい空間づくり」として捉えることで、選択の価値は大きく変わります。後悔のもとになるのは「ただ狭いだけの空間」であって、「工夫された小さな空間」ではありません。むしろ限られた広さを丁寧にデザインした家は、大きな家よりも満足度が高い場合さえあります。

狭いリビングを広く感じさせる3つの工夫

ここまでで「小さい=必ず後悔ではない」と視点を変えてきました。では実際に、どうすれば12畳前後のリビングを広く、快適に感じられるのでしょうか。ここでは初心者でも取り入れやすい3つの工夫を紹介します。

1. 狭いリビングには視覚的な広がりをつくるデザイン

人は数字よりも“見た目の印象”で空間を広く感じます。たとえば、キッチンの天井は少し低めに。でもリビングの天井は少し高くする。または梁を見せて縦のラインを強調するだけでも、同じ12畳がグッと開放的に映ります。

窓の配置も効果的です。正面に大きな窓を取ると視線が外へ抜け、室内の広さ以上の広がりを感じられます。

また、床材や壁紙を明るめの色にそろえると、空間がすっきり見えます。逆に家具や仕切りで区切ってしまうと、面積以上に窮屈に見えるので注意が必要です。要は「数字ではなく視覚的な広さを味方につける」ことがポイントです。

2. 小さいリビングこそ家具と収納の最適化

狭さを感じる大きな原因は「モノの多さ」です。特にソファやダイニングテーブルの配置が悪いと、動線がふさがれて余計に狭苦しくなります。そこでおすすめなのが、造作家具や壁面収納の活用です。床に余計な家具を置かずに済むので、視界も床面積もスッキリと広く感じられます。

また、家具は「低め・細め」を意識すると圧迫感が減ります。背の高い本棚を置くよりも、腰高の収納にして上部はオープンに。テレビボードも床から浮かせるように設置すると、視覚的に広がりが出ます。つまり、狭いリビングほど「家具選び」が重要になるのです。

3. LDKの一体感を演出する

リビング、ダイニング、キッチンを壁や間仕切りで明確に分けてしまうと、限られた面積がさらに小さく感じられます。そこで有効なのが「一体感を持たせる工夫」です。

たとえば、床材や天井材を同じ素材でそろえるだけでも、空間がつながって見えます。ダイニングテーブルをキッチンと一列に並べれば、動線がスムーズになり、リビング部分を広く使えます。照明も同じシリーズで統一すると、空間にリズムが出て実際以上に“まとまりのある広さ”を演出できます。

家事動線が整っているだけでも、リビングの狭さは感じにくくなるでしょう。

小さいからこそ効く工夫

これら3つの工夫は、ただ「狭さをごまかす」のではなく「狭いからこそ有効」な方法です。数字だけを見れば12畳は小さいかもしれませんが、体感をデザインできれば後悔どころか「むしろ心地いい」と感じられるはずです。

狭いリビングでも後悔しないために取るべき行動

ここまでで、小さいリビング=必ず不便ではないこと、そして工夫次第でむしろ快適にできることをお伝えしてきました。では実際に、これから家づくりやリノベーションを考えるとき、何から行動すれば良いのでしょうか。

1. 「広さの数字」ではなく「暮らし方」を基準に考える

最初の一歩は、物件選びや設計の段階で「広さの数字」だけに惑わされないことです。

「12畳しかない」という表現を「12畳もある」と視点を変えてみるだけでも気持ちは軽くなります。

そして「自分や家族がどんな時間を過ごしたいか」を具体的に描くこと。たとえば「子どもが床で遊べる空間が欲しい」「仕事もできるコーナーが欲しい」といった生活シーンを基準に考えれば、必要な広さや配置が自然と見えてきます。

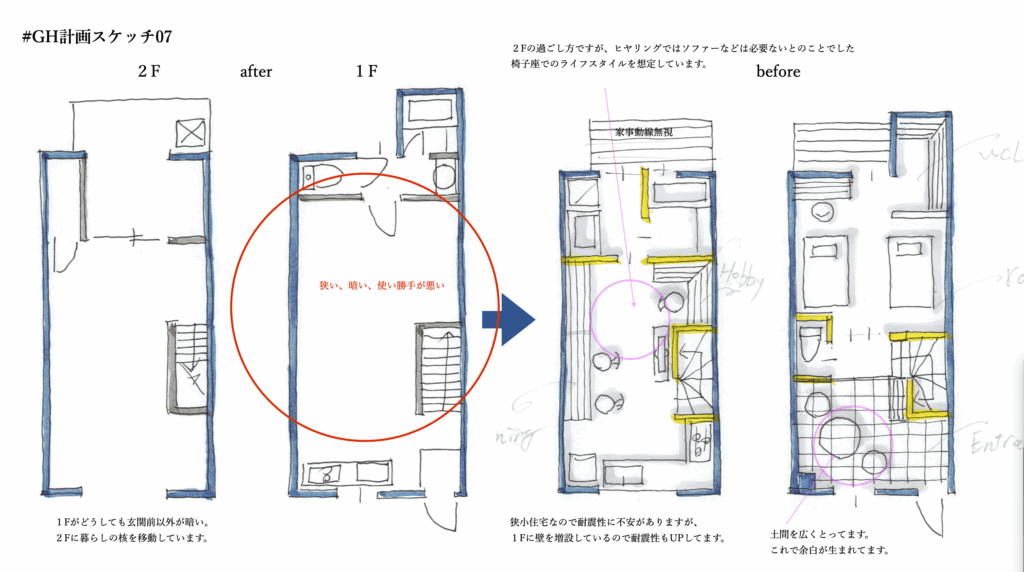

2. 設計段階で“動線”を意識する

狭いリビングほど、動線の設計が暮らしやすさを左右します。

動線とは「人が家の中でどう動くか」のこと。

たとえばソファとテーブルの間を60cm以上空けるだけで、行き来の快適さが全く違ってきます。逆に動線がぶつかると、実際の広さ以上に狭く感じてしまいます。

設計士やリノベ会社に相談するときは、必ず「家族がどう動くか」を伝えることが大切です。そこから家具の配置や収納の場所まで一緒に検討すれば、数字以上の広さを体感できる空間に近づきます。

3. プロの知恵を借りる

自分で工夫することも大切ですが、専門家に相談すると新しい発見が得られます。

たとえば「この壁を抜けばリビングとダイニングをつなげられる」「造作家具を作れば収納と仕切りを兼ねられる」といった、素人では思いつかないアイデアが出てくることもあります。狭い空間ほど、プロの知恵は効果的に働きます。

4. “狭さを受け入れる”勇気を持つ

最後に大切なのは「狭さ=悪」ではない、と自分の中で認めることです。

無理に広さを求めると、建築費やランニングコストが増え、結果的に後悔につながるケースもあります。逆に「小さくても十分」と割り切れると、余計な出費を抑えつつ、暮らしを丁寧に育てる方向へと自然にシフトしていきます。

今日からできる一歩

- 家族で「リビングでどんな時間を過ごしたいか」を話し合う

- 家具の配置を変えて、動線が楽になるか試してみる

- 気になるリノベ会社や設計士に「狭いリビングを広く感じさせたい」と相談してみる

どれも大きな投資を必要としない、今日からできる行動です。こうした小さな一歩が、後悔しない家づくりにつながっていきます。

小さいリビングは“後悔”ではなく“満足”に変えられる

リビングが12畳しかない、小さい家だから窮屈に感じるかもしれない——多くの人がそう思い込み、不安を抱えています。けれども本当のところ、後悔の原因は「広さ」そのものではなく、暮らし方と工夫の不足にあります。

「広いリビングほど良い」だけが正解ではない

住宅広告や周囲の声に流されて、「広いリビングこそ快適」という考え方を無意識に持ってしまいがちです。しかし、実際には広すぎるリビングが使いづらく、持て余してしまうケースも少なくありません。大切なのは“数字”ではなく、“その家でどう過ごすか”。小さくても、家族の距離が自然と近づき、管理の手間も減る。そんなメリットは「広さ自慢の家」では得られない魅力です。

狭さを味方にする3つの工夫

この記事で紹介した

- 視覚的な広がりをつくる

- 家具と収納を最適化する

- LDKの一体感を演出する

この3つの工夫を取り入れるだけで、12畳前後のリビングでも「想像より快適だ」と思えるはずです。限られた広さだからこそ、一つひとつの工夫が空間の質を大きく高めてくれます。

終わりに:狭さは暮らしの敵ではない

小さな家のリビングは、工夫をすれば十分に心地よく、後悔とは無縁の空間になります。

「狭い家だから…」と諦めるのではなく、「狭いからこそ工夫できる」と考えてみてください。その意識の転換が、家を“後悔の種”から“満足の居場所”へと変えてくれます。

小さなリビングがある家で過ごす毎日が、むしろ豊かさを感じさせてくれる。そんな未来を手に入れるのは、決して難しいことではありません。

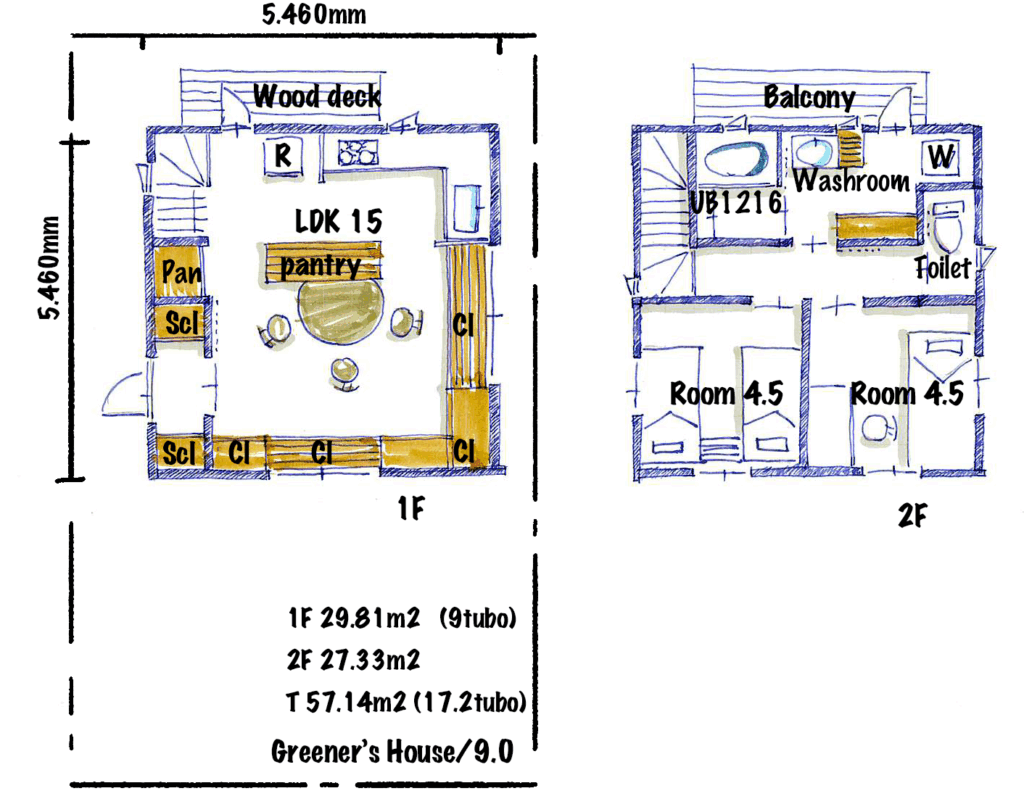

小さな家の間取りの相談など受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

建坪10坪の間取りの作り方の記事も併せてどうぞ。⬇️