小さい家は本当に後悔につながるのか?

「小さい家を建てたら、リビングも狭くて窮屈に感じるのでは?」

「12畳のLDKじゃ足りないかもしれない」

こうした不安は、家づくりやリノベーションを考える人なら一度は抱いたことがあるはずです。インターネットの検索でも「小さい家 後悔」「リビング 狭い」といったワードが多く見られることからも、同じ思いを持つ人が少なくないことがわかります。

- 広さよりも気になる“使いにくさ”

- 広ければ解決するわけではない

- 後悔の正体は「狭さ」ではなく「動線」

- 面積より「動きやすさ」が暮らしを決める

- 小さい家は“動線に敏感になれる”

- 狭いからこそ「暮らしの流れ」をデザインできる

- 「狭い家=後悔」から「狭い家=快適」に変える発想

- 1. 家事動線を短くする

- 2. 生活動線をスムーズにする

- 3. 来客動線を工夫する

- 小さい家だからこそ“動線”が命

- 1. 「広さ」ではなく「暮らしの流れ」を基準に考える

- 2. 家族の動きを書き出してみる

- 3. 設計士やリノベ会社に「動線重視」を伝える

- 4. まずは小さな行動から始める

- 行動が不安を安心に変える

- 面積よりも「流れ」が暮らしを決める

- 「狭いから不便」ではなく「狭いからこそ工夫できる」

- 行動すれば後悔は防げる

- 終わりに:小さい家を誇れる住まいに

広さよりも気になる“使いにくさ”

小さい家に対するネガティブな印象の多くは、実は「面積が小さい」ことそのものではなく、そこから生まれる使いにくさにあります。

・キッチンからダイニングまでの動線が悪く、配膳や片付けが大変

・玄関からリビングに入るまでに荷物を持って何度も遠回りする

・洗濯機から物干し場までの距離が長く、毎日の家事が負担になる

こうした不便さが積み重なると、「やっぱり小さい家にしたのは失敗だった」と感じやすくなってしまうのです。つまり、多くの人が口にする「狭くて後悔した」という言葉の裏には、動線の悪さが隠れていることが多いのです。

広ければ解決するわけではない

一方で、広い家にすれば必ず快適かというと、そうとも限りません。面積は大きくても、動線が悪ければ毎日の暮らしはストレスだらけになります。たとえば「広いのに洗濯機と物干しが遠い」「リビングは広いが収納が遠く、片づけにくい」といった声も少なくありません。むしろ広い分だけ移動が増え、掃除や管理も大変になるケースすらあります。

後悔の正体は「狭さ」ではなく「動線」

つまり、小さい家に住んで後悔したという人の多くは、面積そのものよりも「暮らしやすい動線を考えなかった」ことを悔やんでいるのです。逆に言えば、狭くても動線さえ整っていれば、家族は快適に暮らすことができます。

「広さの数字」で安心しようとするのではなく、「暮らしの流れ」に合わせて動線を設計できるかどうか。ここが、小さい家の満足度を大きく分けるポイントになるのです。

小さい家こそ“動線設計”で快適になる

「狭い家=暮らしにくい」という思い込みは根強いものです。けれども、実際に快適さを左右するのは面積ではなく動線です。小さい家で後悔したという声の多くも、狭さそのものより「使いにくい動線」に原因があります。ここで視点を変えてみましょう。狭いからこそ動線を徹底的に考え抜ける。それが小さい家の強みなのです。

面積より「動きやすさ」が暮らしを決める

たとえば12畳のリビング。数字だけ見ると広いとは言えないかもしれませんが、家具の配置や動線を整理すれば、実際の広さ以上に快適に過ごせます。逆に20畳あっても、ソファとテーブルの間が狭かったり、キッチンからダイニングまで遠かったりすれば、不便さが先に立ってしまいます。つまり「広いから快適」という考え方は必ずしも正しくありません。

小さい家は“動線に敏感になれる”

広い家では動線の無駄があっても気づきにくいものです。移動距離が長くても「仕方ない」と思えてしまうからです。ところが小さい家では、少しの配置のズレが暮らしに大きな影響を与えます。だからこそ、最初から動線を考え抜く意識が自然に高まるのです。小さい家は動線に敏感になれる分、かえって合理的で暮らしやすい家をつくりやすい、とも言えます。

狭いからこそ「暮らしの流れ」をデザインできる

動線設計は、単に移動距離を短くするだけではありません。

・料理をしながら子どもの様子を見守れるキッチン配置

・帰宅後すぐに手洗いできる玄関横の洗面台

・洗濯から干す・畳む・しまうまでを一直線にできる動線

こうした暮らしの流れをデザインすることが、動線設計の本質です。狭い家では余計なスペースがない分、この「流れ」を凝縮させやすい。小さいからこそ、暮らしをギュッと効率的にまとめることができるのです。

「狭い家=後悔」から「狭い家=快適」に変える発想

ここで大切なのは「狭さを補うために動線を工夫する」という発想ではなく、「狭いからこそ動線が生きる」という前向きな捉え方です。動線を整えれば、小さなリビングも“心地よい居場所”に変わります。そしてその快適さは、広さの数字だけでは得られない価値になるのです。

動線を考え抜いた間取りの3つのポイント

「小さい家でも快適に暮らせるかどうか」は、動線の設計にかかっています。ここでは特に重要な3つの視点――家事動線・生活動線・来客動線について見ていきましょう。

1. 家事動線を短くする

家の中で一番ストレスになりやすいのは、毎日繰り返す家事の動線です。

キッチンからダイニングまでの距離が長いと配膳が面倒になりますし、洗濯機から物干し場まで何度も往復するのは大きな負担です。特に小さい家では、こうした家事動線を最短に整えることが「後悔しない家」の条件になります。

たとえば――

- キッチンとダイニングを横並びに配置すれば、配膳・片付けがスムーズに。

- 洗濯機と物干しスペースを隣接させれば、洗う→干す→取り込むが一直線で完結。

- パントリーや収納をキッチン横に設けることで、買い物帰りの動きも効率的に。

動線を短くすることで、毎日の小さなストレスが積み重ならず、「狭い家でも快適」に直結します。

2. 生活動線をスムーズにする

生活動線とは、家族が日常的に行き来する動きの流れのことです。

たとえば「玄関からリビング」「リビングから個室」「トイレまでの動き」など。これらがスムーズかどうかで、暮らしの快適さは大きく変わります。

小さい家では、廊下を極力なくし、LDKを中心に各部屋へ直結する間取りが効果的です。廊下に面積を取られない分、リビングを少しでも広く確保できます。また、玄関からリビングまでの動線を短くすると、荷物を持ったまま移動する負担も減ります。

つまり、生活動線を意識した間取りは「使える広さ」を最大化する方法でもあるのです。

3. 来客動線を工夫する

来客時の動線も意外に重要です。玄関から直接リビングにアクセスできるようにすれば、友人や親族をスムーズに迎えられます。一方で、洗面や寝室などプライベート空間を通らないように工夫すれば、生活感を見せすぎずに済みます。

小さい家ではパブリック(客用)とプライベート(家族用)の線引きを曖昧にしがちですが、来客動線をしっかり意識すると「狭いけど居心地の良い家」という印象を持たれやすくなります。これは暮らしの満足度だけでなく、来客時の安心感にもつながります。

小さい家だからこそ“動線”が命

動線を考え抜いた間取りは、面積以上の広さを感じさせます。逆に、動線を無視すれば「せっかくリノベしたのに後悔」という結果になりかねません。つまり、狭い家ほど“動線設計の良し悪し”がダイレクトに暮らしやすさを左右するのです。

後悔しない小さい家をつくるための行動ステップ

ここまでで、小さい家を快適にするためには「動線を考え抜いた間取り」が欠かせないことを見てきました。では実際に、これから家づくりやリノベーションを考える人はどんな行動をとればよいのでしょうか。

1. 「広さ」ではなく「暮らしの流れ」を基準に考える

物件や間取り図を見たとき、多くの人はまず「LDKは何畳か」という数字に目を向けます。けれども本当に大切なのは、そこに暮らす自分たちがどんな動きをして過ごすのかです。

例えば――

- 朝起きてから出勤・通学までの流れ

- 食事をつくって片付けるまでの動き

- 洗濯して干して、しまうまでの一連の作業

こうした日常の流れを基準に間取りを見ると、数字以上に「動きやすいかどうか」が見えてきます。

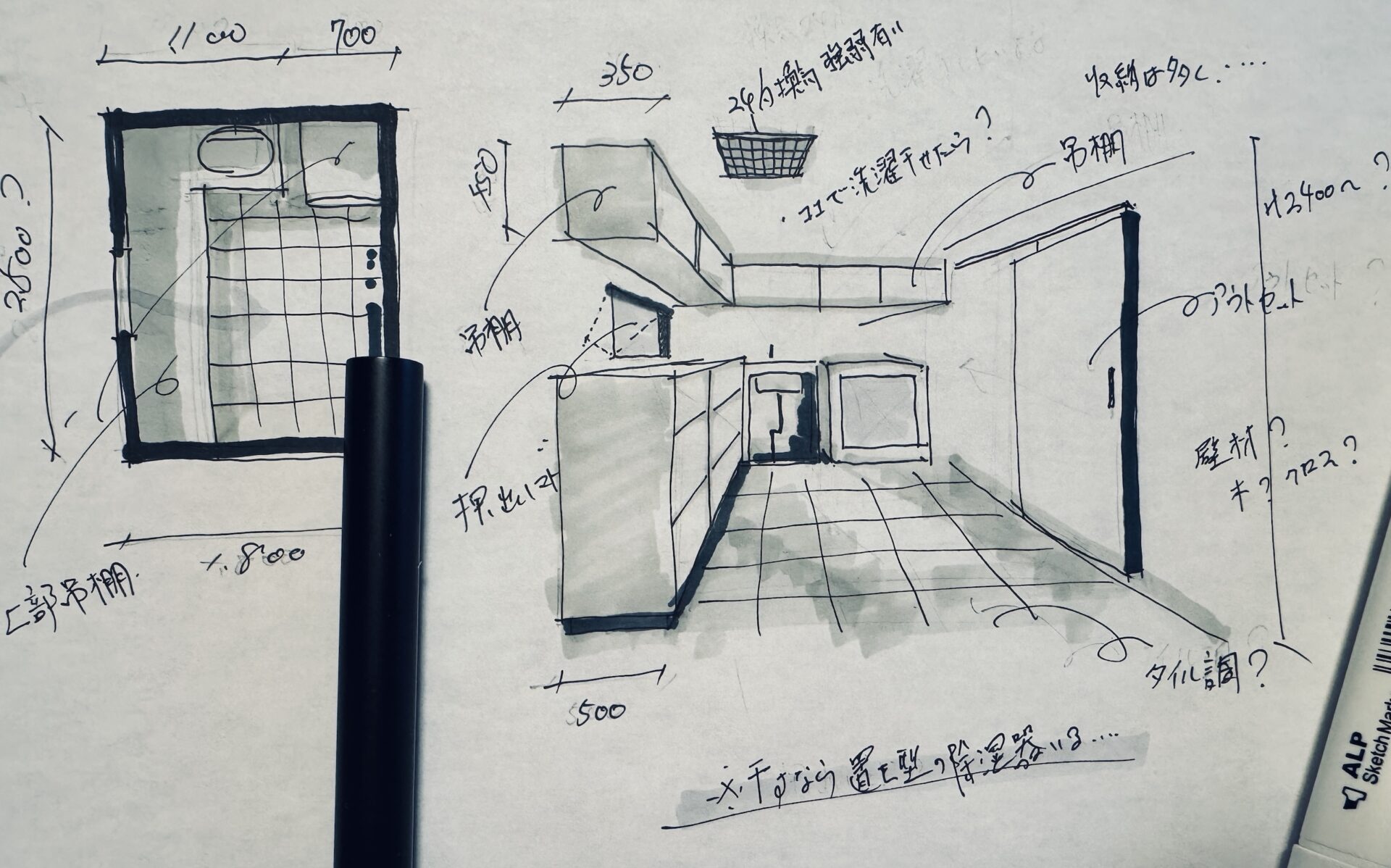

2. 家族の動きを書き出してみる

紙とペンを用意して、家族それぞれの1日の動きを簡単に図にしてみましょう。

「子どもは玄関からランドセルを置きに部屋へ」

「親は洗濯機から物干しまで何往復も」

このように線を描いてみると、どこで動線が重なってストレスになっているかが一目でわかります。

小さい家ほど、こうしたシミュレーションが役立ちます。事前に動線の詰まりを見つけられれば、リノベや設計の段階で改善できるからです。

3. 設計士やリノベ会社に「動線重視」を伝える

専門家に依頼する際は、「広いリビングが欲しい」という抽象的な要望だけでは不十分です。「家事動線を短くしたい」「玄関からリビングまでスムーズに移動したい」といった具体的な動線の希望を伝えることが重要です。

プロの目線からは「この壁をなくせば動線が一直線になる」「収納をこの位置に移せば無駄な移動が減る」といった提案が出てきます。小さい家こそ、こうした知恵を借りることで快適さが一気に高まります。

4. まずは小さな行動から始める

リノベや設計に入る前でもできることがあります。

- 今の家具の配置を変えて動線を広げてみる

- 収納を整理して移動のしやすさを体感してみる

- 家族で「暮らしやすい動線って何だろう」と話し合ってみる

こうした小さな一歩でも、動線の大切さを実感できます。そして「小さい家でも工夫次第で快適になる」という手応えを得られれば、後悔のない家づくりに近づいていけます。

行動が不安を安心に変える

「小さいから後悔するかも」という不安は、動線を意識して行動することで解消されていきます。大きさにこだわるのではなく、暮らしの流れをデザインすること。それが小さい家を“後悔の種”ではなく“満足の住まい”に変える最短ルートです。

小さい家は“家事動線次第”で後悔から満足へ変わる

「小さい家は後悔する」という声を耳にすると、不安になるのは自然なことです。けれども実際のところ、後悔の原因は“狭さ”そのものではなく、動線を考えずに間取りを決めてしまったことにあります。逆に言えば、動線を整えさえすれば、小さな家でも驚くほど快適に暮らせるのです。

面積よりも「流れ」が暮らしを決める

これまで見てきたように、暮らしやすさを左右するのは「広さの数字」ではなく「暮らしの流れ」です。家事動線が短ければ、毎日の負担は軽くなります。生活動線が整理されていれば、リビングは面積以上に広く感じられます。来客動線を意識すれば、プライベートを守りつつ人を招きやすい家になります。

面積の大きさで安心するのではなく、動線という“見えない設計”を意識すること。これこそが小さい家で後悔しないための最大のポイントです。

「狭いから不便」ではなく「狭いからこそ工夫できる」

小さい家は制約が多いぶん、間取りを真剣に考えるきっかけを与えてくれます。収納の配置、家具の置き方、家事や生活の流れを見直すこと。こうした工夫は“狭さを埋め合わせる”のではなく、“狭さを強みに変える”ものです。広い家では見過ごされる部分を磨けるのが、小さい家の魅力とも言えます。

行動すれば後悔は防げる

動線の工夫は、専門家だけができるものではありません。

・家具を少し動かしてみる

・動きにくさを感じる場所を家族で話し合ってみる

・設計士に「動線重視で提案してほしい」と伝える

こうした小さな行動から始めるだけで、「狭いから不安」という気持ちは「狭くても快適にできる」という自信に変わっていきます。

終わりに:小さい家を誇れる住まいに

小さな家は、ただの妥協や制限ではありません。動線を考え抜いて設計された小さな家は、むしろ暮らしやすく、管理も楽で、家族の距離も近くなる。そんな“大きさに頼らない豊かさ”を手に入れることができます。

「小さい家だから後悔する」のではなく、「小さい家だからこそ快適にできる」。その視点を持つことで、あなたの住まいは後悔ではなく、誇れる居場所に変わっていくはずです。