小さい家にこそ可能性があると考える理由

「もっと広ければ快適になる」──家について語るとき、多くの人がそう感じます。確かに広い家は収納も多く、家具もゆったり置けるかもしれません。しかし、私たちグリーナーズハウスは逆の視点を持っています。面積が限られた“小さい家”こそ、暮らしの可能性を大きく広げられる器だと考えています。

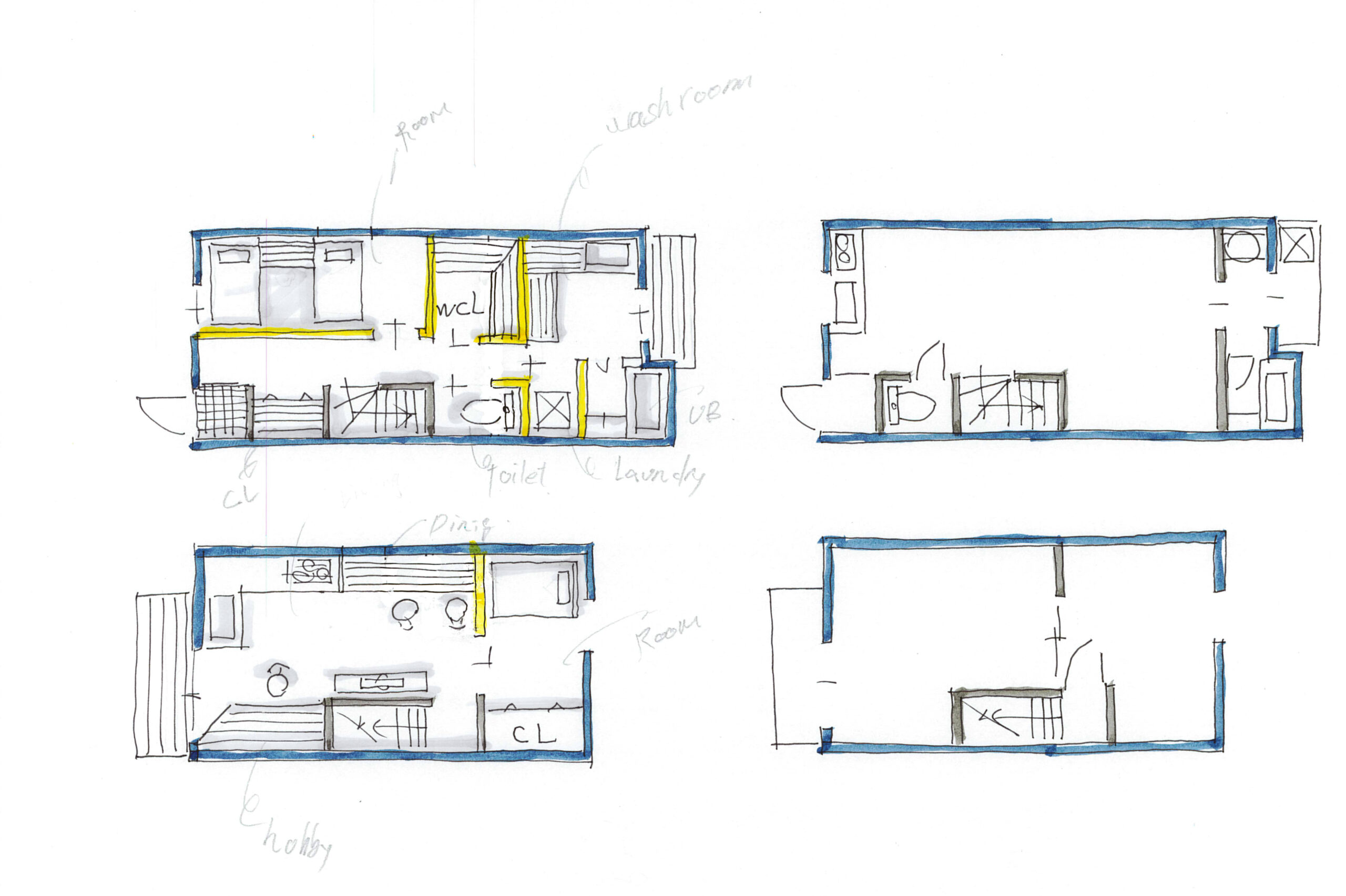

たとえば、延床20坪の2階建てや、家幅3.6mの細長い家。一見「狭くて不便そう」と思われがちですが、設計の工夫次第で、体感的な広さも暮らしやすさも劇的に変わります。限られた空間だからこそ、1cm単位での間取り調整や、家具・収納の配置を緻密に計画できます。広い家だとなんとなく置いてしまう家具も、小さい家では“理由があってそこにある”状態になります。これは、日々の暮らしに無駄のない動線と快適さをもたらします。

さらに、小さい家は「ちょうどいい暮らし」を実現する力を持っています。私たちの経験では、暮らしの満足度は面積の広さよりも、家の中でどう過ごせるかによって決まります。必要な広さだけを持つ家は、掃除やメンテナンスにかかる時間や労力を最小限に抑え、その分を趣味や家族との時間に充てられます。これは、大きな家では意識しにくい、小さい家ならではの恩恵です。

制約は創造を生む──この言葉は建築においても真実です。限られた面積をどう使うか、どう魅せるかを考える過程で、光や風の通し方、視線の抜け、天井の高さ、色や素材の使い方まで、すべてが磨かれていきます。結果として、面積以上の広がりや居心地が生まれるのです。

だからこそ、僕たちは小さい家のリノベーションに情熱を注ぎます。単なる「狭さの解消」ではなく、暮らしそのものをより豊かにする設計と工夫──それが、小さい家が持つ本当の可能性です。

リノベーションだからできる小さい家の再生

限られた間取りの再構築で広がる体感空間

築年数が経った小さい家は、多くの場合、部屋が細かく区切られています。個室が多く、廊下や収納がばらばらに配置され、全体の空間が分断されているのです。延床20坪や家幅3.6mの家では、この分断が暮らしの窮屈さを加速させます。

グリーナーズハウスがまず行うのは、この「分断」を解くことです。必要のない壁を抜き、部屋同士をゆるやかにつなげることで、同じ面積でも空間に一体感が生まれます。さらに、視線が奥まで通るように家具の配置や開口部の位置を設計すれば、体感的な広さは数字以上に広がります。

光と風を取り込み、奥行きをつくる

小さい家のリノベーションでは、光と風の通し方が鍵です。暗く風通しの悪い空間は、狭さをより強く感じさせます。そこで僕たちは窓の位置や大きさ、天窓や吹き抜けの導入を検討します。

構造的に問題がなければ南側に大きな窓を設け、北側には高窓を配置することで、一日を通して自然光が行き渡ります。風の通り道も計算し、開けるだけで空気が循環する仕組みをつくります。

これにより、同じ間取りでも空気感がまったく別物になります。

古い小さい家を現代の暮らしに合わせる

築30年以上の小さい家は、断熱や収納、動線が現代の暮らしに合っていないケースがほとんどです。

冬は寒く夏は暑い、収納が足りない、家事動線が長い──こうした不満を解消するために、断熱材や窓サッシの更新、壁内収納の追加、キッチンと洗濯動線の短縮などを行います。

特に断熱改修は、小さい家の省エネ性能を飛躍的に高め、光熱費の削減にもつながります。

面積を超える価値を生むリノベーション

リノベーションは、単に古さをきれいにする作業ではありません。延床50㎡の空間でも、設計と素材選び次第で、広さ以上の開放感と快適さを実現できます。

僕たちは一軒ごとに施主の暮らし方を細かくヒアリングし、「この家でどう過ごしたいか」を設計に落とし込みます。結果、面積はそのままでも、暮らしの質はまったく新しいレベルへと引き上げられるのです。

小さい家リノベーションの3つの価値

維持費を抑えながら豊かに暮らせる

小さい家の最大の魅力のひとつは、維持費が抑えられることです。延床20坪前後の住宅では、固定資産税や都市計画税が比較的低く、毎月の光熱費も少なくて済みます。

リノベーションによって断熱性能や窓の性能を上げれば、冷暖房にかかる費用はさらに削減できます。これにより浮いたお金を、家具や趣味、旅行など「暮らしを豊かにすること」に使えるのです。

僕たちは、この“お金の使いどころ”を設計段階から意識します。単に節約するのではなく、余った予算で暮らしの質を底上げする──それが小さい家の強みです。

手入れや掃除がしやすい家になる

広い家は、掃除や修繕にかかる時間も比例して増えます。小さい家は面積が限られているため、掃除にかかる時間が短く、日々の手入れも最小限で済みます。

さらにリノベーションの際に床材や壁材を耐久性の高いものに変えれば、汚れや傷に強く、長く美しい状態を保てます。

僕たちは設計段階で「掃除動線」も意識し、掃除機やモップの収納場所を決めておくなど、日常の手間を減らす工夫を盛り込みます。

家族や自分との距離感が心地よい

小さい家は物理的に家族の距離が近くなります。たとえばワンフロア感覚で過ごせる間取りにすれば、自然と顔を合わせ、会話が生まれます。

これは子育て中の家族にも、二人暮らしや一人暮らしにも心地よい環境です。また、広すぎない空間は「自分と向き合う時間」にも向いています。

読書や趣味に没頭するコーナーを設ければ、自宅全体が自分らしさを詰め込んだ場所になります。リノベーションでは、この“居心地の核”をどこに置くかが重要です。

僕たちはヒアリングを通じて、施主が一番落ち着ける場所を見極め、それを中心に設計を組み立てます。

グリーナーズハウスが大切にしていること

緑と光を活かした広がりの演出

小さい家のリノベーションでは、面積を増やせない分、視覚的な広がりをどう演出するかが重要です。僕たちが特に大切にしているのは「緑」と「光」の扱いです。

窓際に植栽を配置し、外と内をつなぐ景色をつくることで、視線が遠くまで抜け、部屋が広く感じられます。さらに、季節の移ろいを感じられる植栽は、日々の暮らしに小さな喜びを運びます。

光に関しては、南からの直射だけでなく、北側のやわらかな光や吹き抜けから降り注ぐ光も計画的に取り込みます。こうした自然要素の設計は、面積以上の開放感と心の余裕を生み出します。

SAIN設計──小さい家を長く、快適に、価値ある空間に

グリーナーズハウスの設計の軸には、「SAIN」という4つの方針があります。これは小さい家のリノベーションにおいても変わらない、大切な考え方です。

- S=Safe(安全性)

耐震性の確保は、どんなに小さな家でも最優先事項です。既存の構造を正確に診断し、必要に応じて耐震補強を行います。小さい家は構造がシンプルな場合も多く、補強計画が明確に立てやすい利点があります。 - A=Air(空気設計)

断熱・気密・換気の性能を高め、四季を通じて快適な空気環境をつくります。小さい家は外気の影響を受けやすいため、断熱改修や高性能サッシの導入で温度変化を抑えます。適切な換気計画も、結露やカビの予防に直結します。 - I=Investment property(投資価値向上)

デザイン性や性能を高めることで、将来的な資産価値も維持・向上させます。小さい家は立地条件が良いケースが多く、リノベーションによる価値上昇の幅が大きいのも特徴です。 - N=Nature(自然を活かす)

自然素材を積極的に用い、心地よさと耐久性を両立します。無垢の床材や自然塗料は、経年で深まる風合いを楽しめるだけでなく、室内環境を健やかに保ちます。

素材の質感で“小ささ”を超える心地よさをつくる

空間の印象は面積以上に素材の選び方で変わります。無垢材や漆喰、珪藻土といった自然素材は、日々の触感や空気感を豊かにし、小さい家に“上質な時間”を加えます。素材の選定は、SAIN設計の「Nature」の要となる部分です。

持続可能で愛着のある空間にするための工夫

完成した瞬間がピークではなく、年月を重ねるほど魅力を増す。それが僕たちの理想です。

耐久性とメンテナンス性を備えた設計に加え、自然素材と緑を組み合わせることで、住まいが成長し続ける環境を整えます。

小さい家リノベーションを成功させるために

現状の課題を正確に洗い出す

小さい家のリノベーションは、まず現状を正確に把握することから始まります。間取りや構造の不便さ、収納不足、断熱性や耐震性の不安など──課題は家によって異なります。

特に築年数が古い小さい家は、構造材の劣化や基礎部分のひび割れ、断熱材の欠損などが見つかることもあります。これらを見逃すと、外観だけを整えても暮らしの質は向上しません。

グリーナーズハウスでは、まず詳細な現地調査(インスペクション調査)と耐震診断を行い、必要な補強や改修の優先順位を明確にします。

理想の暮らし像を共有する

小さい家のリノベーションは、単に「狭さを解消する」ことが目的ではありません。むしろ、暮らし方に合った最適な広さや動線を見つけることが重要です。

そのためには、施主と設計者が理想の暮らし像を共有することが不可欠です。

たとえば「休日は庭で過ごしたい」「趣味部屋が欲しい」「キッチンはコンパクトでも機能的にしたい」など、具体的な希望を言葉にしてもらいます。

これにより、間取りや素材選びが明確になり、完成後の満足度も大きく高まります。

SAIN設計を踏まえた計画づくり

グリーナーズハウスでは、第4章で紹介したSAIN設計を小さい家にも徹底的に反映させます。耐震(Safe)、空気環境(Air)、資産価値(Investment)、自然素材(Nature)の4つの視点を計画段階から盛り込むことで、見た目だけでなく、長く快適に住める家を実現します。

特に小さい家は空間効率と性能のバランスが難しいため、この4つの柱がぶれないことが重要です。

工事後のメンテナンス計画まで考える

リノベーションは完成したら終わりではありません。自然素材を使った家は年数を重ねるほど味わいが増しますが、その美しさを保つためには適切なメンテナンスが必要です。

無垢のフローリングの再塗装や外壁の塗り直し、植栽の剪定など──これらを計画に含めることで、10年後、20年後も心地よく暮らせます。私たちは工事完了時に「住まいのメンテナンス手引き」をお渡しし、必要な時期が来たらご連絡を差し上げる仕組みを整えています。

まとめ|グリーナーズハウスは小さい家を応援します

小さい家は、決して「我慢」の産物ではありません。

限られた面積の中で、暮らしの質を最大限に引き上げることができる器です。

僕たちグリーナーズハウスは、その価値を引き出すために、設計とリノベーションの力を注ぎ続けています。

築年数が古くても、間取りが細かく区切られていても──SAIN設計の4つの柱(Safe/Air/Investment/Nature)を軸に、耐震性を高め、快適な空気環境を整え、資産価値を守り、自然素材で包み込む。

これらを組み合わせることで、小さい家は面積以上の心地よさを備えた住まいに生まれ変わります。

延床20坪、家幅3.6mの細長い家、平屋15坪…数字だけを見ると小さく感じるかもしれません。ですが、そこには「自分に合った広さ」で暮らす自由があります。

維持費を抑えながら、掃除も手入れも楽に、そして家族や自分との距離が近い暮らし。それは、広い家では得られない豊かさです。

僕たちは、小さい家をリノベーションするたびに、その家にしかない魅力を見つけます。そしてそれは、施主の暮らし方や価値観が反映された“唯一の空間”になります。

もし今、小さい家をどうするか悩んでいるなら──一度、選択肢に入れてみてください。

グリーナーズハウスは、その一歩を全力で応援します。あなたの暮らしが面積を超えて広がるように。