ドライガーデンに憧れるけど「うちにはムリ」って思ってない?

雑誌やSNSでよく見る、石が主役のドライガーデン。

白い砂利に無造作に置かれた岩、背の高いユッカやアガベ、陰影のある照明。

無機質なのにどこか豊かで、静けさをまとったあの世界観に、心を奪われたことはありませんか?

でも、ふと現実に目を向けると、

「うちは狭いし」「湿気も多いし」「そもそも和風の外構だし」

──そうやって、自分の家には似合わないと、そっと憧れに蓋をしてしまう。

僕自身も、そんなジレンマを何度も味わって。

でもね、諦めるのはまだ早い。

たしかに、ドライガーデンは広い土地や乾燥した気候が似合うかもしれない。

だけど「京都のような湿潤で限られたスペースでも、ドライな世界観を表現することはできる」と、僕は思っています。

大事なのは、完コピじゃなくて“エッセンスだけを抽出する”こと。

空間のサイズ感、気候、手入れのしやすさを考慮しながら、自分なりの解釈で“憧れ”を落とし込んでいく。

たとえば、石を「植栽の主役」として置いてみる。

そこに、好きなドライ系植物を鉢で添える。

植えずに“置く”。それだけでも、景色は一変する。

むしろ、小さなスペースの方が“自分の美意識”を研ぎ澄ませやすい。

石の配置や植物の高低差、背景とのコントラスト。

それらを丁寧に編集していくことで、狭い空間にも奥行きと余白が生まれるんです。

なぜドライガーデンは難しく感じるのか?

ドライガーデンと京都の気候は真逆の条件

ドライガーデンって、たいてい「カリフォルニアスタイル」や「メキシカンテイスト」など、乾いた空気のなかで成立する美学です。

でも、京都のような湿気が多く、雨が多い地域だと、同じようにはいきません。

まず植物が蒸れやすい。

そして雑草が生えやすい。

さらには、石や砂利のメンテナンスが想像以上に大変だったりする。

つまり、ビジュアルのかっこよさに対して、日々の手入れが現実とかみ合いにくいんです。

だから「ドライガーデン、やってみたいけど無理かも…」って諦める人が多い。

「広さがないと映えない」という誤解

インスタや雑誌で見るドライガーデンの多くは、壮大な敷地に大胆な植栽。

それを見てしまうと、「うちの小さな庭では無理だ」と思いがちです。

でもね、僕たちが目指すのは“リアルな暮らしの中に、ちょっとした非日常をつくること”。

つまり、ドライガーデンの「テイスト」だけを抽出すればいい。

1㎡の空間に、石を3つ置いて、鉢植えを2つ配置する。

それだけで十分、雰囲気はつくれるんです。

大事なのは「空間の密度」ではなく「編集の目線」。

石と植物の関係性、背景との相性、そして高低差やバランス感覚。

小さな庭だからこそ活きる“美意識”がある。

そう思えば、ドライガーデンは決して遠い存在じゃないはずです。

どう作れば“手に負える”のか?

石の配置はセオリーよりも“自分のセンス”を信じる

ドライガーデンの核心は、「自分の好きな風景を、足元に再構築すること」だと思う。

でもいざ石を置こうとすると、どこかで「正解」を探してしまうんですよね。

もちろん造園的なセオリーもある。でも、Greener’s Houseが大切にしているのは“感覚”。

石はあえて「適当に」置く。少し傾けてもいいし、並べすぎなくてもいい。

手に負えるドライガーデンには、完璧さよりも“抜け感”が必要なんです。

むしろ「置いてみて、違和感があれば動かす」くらいの気軽さがちょうどいい。

大事なのは、1つずつ置くたびに、しゃがんで目線を変えてみること。

座った視点、寝転んだ視点、縁側から眺める視点。

小さな石ひとつが風景全体の印象を決める。

だからこそ、直感的に、そして丁寧に「好き」を集めていく作業が重要になります。

高低差のある鉢植え配置がカギ

ドライガーデンは「水平的」な印象になりやすい。

でも、それだとどうしても平板でのっぺりした景色になってしまいます。

そこで意識したいのが、“高さの違い”を意図的につくること。

たとえば…

- 背の高いユッカを中央に据える

- あらかじめ高低差を石で構成。テラコッタの鉢を置く

- 足元には平置きの多肉やリュウゼツラン系

こうして3段階のレイヤーをつくると、視線が上下に動きます。

空間にリズムが生まれ、奥行きが感じられるようになる。

さらに「鉢の素材」も大切なコントラスト要素。

素焼きのテラコッタ/モルタル風のざらついた鉢/黒マットのシャープな器。

素材の違いが、空間の質感をぐっと豊かにしてくれる。

好きな植物をどう選ぶ?どう組み合わせる?

“乾いた植物”の中にも、表情を見つける

ドライガーデン=多肉植物だけ、と思っていませんか?

もちろん、アガベやユーフォルビア、サボテン系の植物たちは代表格。でも、乾いた印象を持ちつつも表情が豊かで、育てやすい植物は他にもたくさんあります。

たとえば…

- リュウゼツラン:フォルムが力強く、空間の主役に。

- ユッカ・ロストラータ:細く伸びる葉が動きをつくる。

- ハオルチア:小さいけれど透明感があって瑞々しい。

- セネキオ(グリーンネックレスなど):垂れる植物で動きを加える。

大切なのは、「どんな空気をまとわせたいか?」を考えること。

荒野のような空気感? それとも、リゾートっぽいドライさ?

その“空気設計”によって植物の選び方も変わってきます。

基本的には決まり事はありません。自分がおきたいものを自分が育てたいように自由に。

植物の置き方に“ゆらぎ”を仕込む

植物の個性を引き立てるには、ただ並べるだけでは足りません。

置き方にこそ、「ゆらぎ」を仕込むのがGreener’s Houseの提案です。

ここで使えるのが、

- 鉢の高さをずらす(台座やスタンドを活用)

- 壁やフェンスを背景にする(抜けと締まりの対比)

- ライトを使って影をつくる(夜の表情まで設計)

また、植物同士が“干渉しすぎない”距離感も大切。

ギュウギュウに詰めないことで、それぞれの葉のかたちや色が引き立ちます。

僕自身、はじめてのドライガーデンづくりでは「どこに何を置いていいか分からない…」と悩みました。でも、構図を意識して、視線の流れを描くように植物を並べると、不思議とまとまりが生まれてくるんです。

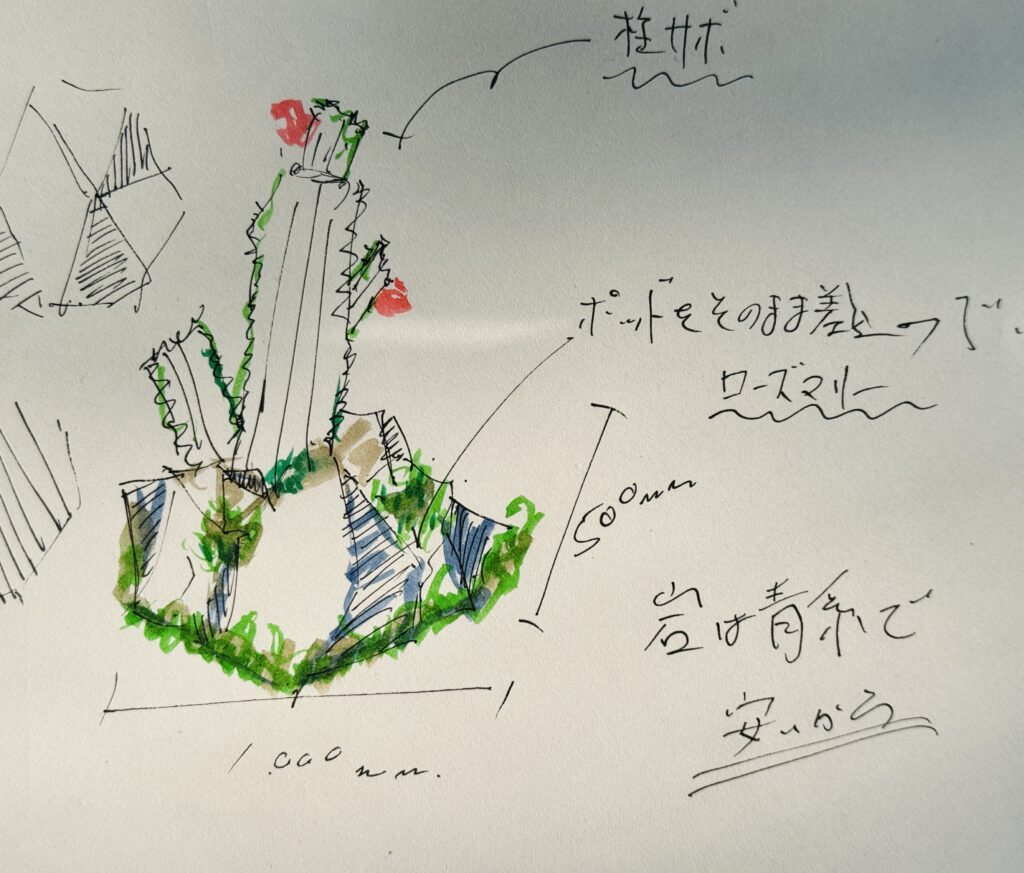

スケッチで構成を練るのもおすすめ。

まずは「好き」を寄せ集めて、少しずつ景色を整える。

それがGreener’s House的“手に負えるドライガーデン”の第一歩です。

小さなドライガーデンが暮らしにくれるもの

自分だけの景色をつくる、小さな庭の可能性

京都のような湿度が高く、敷地が限られる地域では、「ドライガーデンなんて無理」と思われがち。でも、それって本当にそうでしょうか?僕はそうは思わない。大事なのは「壮大なスケール」じゃなくて、「自分の中にある理想の風景」をかたちにすること。

たとえば、ベランダの片隅。幅わずか1mでも、石を並べて、鉢をひとつ置けば、そこはもう“庭”になる。大きな地面を持たなくても、目線の中に風景があるだけで、暮らしの印象はガラッと変わるんです。

そこに小さな椅子をひとつ置いてみる。朝のコーヒーを飲む場所。夕方、風が通るたびに、植物が揺れる音に耳を澄ませる。それだけで、“自分の時間”が始まるような気がします。

「石の並べ方がわからない」「植物の選び方が不安」と思う方もいるかもしれません。でも大丈夫。正解なんてありません。むしろ“自分で選ぶ”ことが、この庭の一番の魅力なんです。

ドライガーデンが心にもたらす余白とゆらぎ

植物って不思議です。あってもなくても生活はできる。でも、あるだけで、空気の質がまるで違う。

特に、ドライガーデンのように手間をかけすぎず、それでも佇まいの美しさを持つ庭は、日々に「余白」を与えてくれます。

室内から外を見たとき、石がつくる影と植物の陰影がつくりだす“静かなリズム”。このリズムが、忙しない日常にそっとブレーキをかけてくれるんです。

僕はよく「暮らしには、余白と揺らぎが必要だ」と言います。ドライガーデンはまさにその象徴。風が吹けば、グラス系の植物が揺れ、夕暮れの光が石の角にやさしくあたる。そんな瞬間が、暮らしの“深呼吸”になってくれます。

手に負えるドライガーデン”の第一歩を踏み出す

まずはスケッチから、思い描く庭をかたちに

難しく考えなくていいんです。最初の一歩は「絵に描いてみること」。

紙に鉛筆で、石の配置や鉢の位置をラフに描いてみる。それだけで、自分の中にあった“なんとなく”が、はっきりとしたイメージに変わっていきます。

僕自身もスケッチから始めることが多いです。

それが小さなベランダでも、玄関脇のスペースでも、頭の中に浮かんだ情景を描き起こすことで、“やってみたい”が“できそう”に変わっていく。

たとえば、「お気に入りの流木をどこに置く?」「鉢は黒のアイアン? それとも素焼き?」

そんなふうに、自分で決めることを楽しんでください。庭づくりは、正解を探すことじゃなくて、“好き”を積み重ねることです。

Greener’s Houseで相談するという選択肢も

もちろん、「自分でできるか不安」「途中で行き詰まったらどうしよう」と感じる方もいると思います。

そんなときは、僕たちGreener’s Houseに相談してください。手に負えるドライガーデン、つまり“身の丈サイズ”の外構計画は、僕たちが得意とするテーマのひとつです。

・限られたスペースで心地いい庭をつくるアイデア

・植物と石のバランス、配置のコツ

・DIYか? プロ施工か? の判断基準

そんな疑問に、スケッチを使って一緒に考えながら、暮らしの一部としての“外の居場所”を提案します。

僕らがつくりたいのは、映えるだけの庭じゃない。

住まい手の気持ちに沿った、小さな余白のある風景です。