京都でリノベーションを検討する人へ|相場と坪単価情報の“落とし穴”

「今の家、もう古くなってきたな」

「子どもが成長する前に、ちゃんと整えたい」そんなふうに感じて、リノベーションを考えはじめたとき。

まず気になるのが、“お金”のことじゃないでしょうか。

ネットで「京都 リノベーション 費用」と検索すると、

「坪◯万円」「平均◯◯万円」といった“相場”の数字がずらりと並びます。

でも、その数字通りに終わった現場を、僕は正直ひとつも見たことがありません。

「そんなにかかるの?思ってたより高い…」

「どこまでが含まれてて、どこから別料金なの?」

「この見積もり、本当に妥当なのかな…?」

調べるほどに、よけいに迷ってしまう。

そんな声を、これまで何度も耳にしてきました。

たしかに、「坪単価」は目安になります。

けれど、リノベーションというのは、ただの「買い物」ではありません。

暮らしをまるごと見直し、整える行為なんです。

だからこそ、数字だけで安心したり、比べたりするのは危険です。

むしろ、その奥にある「背景」や「暮らしの選び方」こそが、費用に大きな差を生む要因になります。

この記事では、

- なぜ京都のリノベは高くなりやすいのか?

- 見積もりに表れない“隠れコスト”とは?

- 「見積もりは手紙」──その真意はどこにあるのか?

僕自身の経験から、数字では見えてこない本質を、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

費用を「比べるもの」ではなく、

“どう暮らしたいか”という視点から考える。

そのヒントを、この記事から受け取ってもらえたら嬉しいです。

こちらの記事は人気です↓

京都のリノベーション費用が高くなる理由|町家と密集地ならではの“想定外コスト”

「どうして京都って、同じリノベーションで高くなるんですか?」

実際、そうした質問はとても多いです。

実際、施工単価も上昇を続けています。

確かに、同じ延床面積・同じ工事内容で見積もりを出しても、京都は他地域より高く出ることが珍しくありません。

でもその理由は、「地価が高い」「観光地だから」といった単純な話ではないんです。

❶ 銀閣寺裏の町家で起きたこと|搬入だけで3日かかる

たとえば、銀閣寺の北側にある小さな町家。

前面道路は幅1.7m。軽トラでもギリギリ。しかも家の前には電柱。

こうなると、資材はすべて人力搬入。

足場や養生、解体ガラの搬出まですべて手作業で、本来1日で済む作業が3日かかることも。

これだけで人件費は1.5倍以上に跳ね上がります。

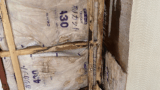

❷ 湿気とシロアリ、そして“見えない腐食”

築50年以上の町家では、床をめくるとシロアリによる土台の崩壊がよくあります。

東山五条の町家で実際にあった例では、洗面室の床は一見きれいでも、足元の柱がスカスカになっていました。

こうした構造補強には数十万〜百万円単位の追加費用がかかりますが、事前の見積もりでは見えにくい。

❸ 伝統構法の“クセ”と耐震補強の壁

京都の町家は、在来工法とは違い、通し柱・貫・土壁など独特の構造を持ちます。

それゆえ、耐震補強にも“決まった正解”がありません。

以前、出町柳の物件で、吹き抜けを希望された施主さんに対応した際は、構造設計士と職人が何度も打ち合わせを繰り返しました。

結果、梁の補強・耐震壁の新設・屋根の軽量化など、予想外の追加が発生。

耐震工事だけで300万円を超えました。

❹ “設計重視”と“現場主導”のあいだにある落とし穴

理想を追求しすぎた結果、予算が倍になった案件もあれば、

「コストだけを見て頼んだら、生活動線がめちゃくちゃだった」という相談もあります。

本当に必要なのは、設計者と現場との密な対話です。

僕たちは、「五条の町家ではこの養生が必要」「この通りは昼しか資材が運べない」といった、京都の現場知を持つからこそ、余計な“想定外”を避ける提案ができる。

見た目や面積は同じでも、土地と建物のクセがまったく違う。

だからこそ、京都のリノベーションは“相場”で語れないんです。

リノベーションでの費用が予想以上に上がるのは、まず初めにしっかりとした調査を行っていないのが原因でもあります。僕たちキノスミカでは必ず耐震診断、住宅インスペクション(住宅診断)を実施することを進めています。

僕が読んで欲しい記事のリンクを貼っています。

時間がゆるすなら読んでみてください。

京都リノベーションの見積もりは「手紙」であるべき|数字では伝わらないコストの本質

「この家、断熱材の施工で50万円かかります」

そう言われて、すぐにピンとくる人は少ないと思います。

セルロースファイバー、グラスウール、高性能フェノールフォーム……

それぞれの性能も施工方法も違うのに、

「断熱工事一式:500,000円」とだけ書かれた見積もりを受け取って、

それが自分の暮らしにどんな効果をもたらすのかを、想像できる人はほとんどいません。

僕はいつも、見積もりは“施主に宛てた手紙”だと思って書いています。

「この家に、この素材を使う理由はこうです」

「断熱をこう設計するのは、京都の湿気と底冷えに配慮したからです」

「ここにコストをかけたのは、暮らしやすさを長く保つためです」

そういう背景まで書き添えて、初めて“伝わる見積もり”になる。

数字だけが並んだ見積書では、判断できない。

誤解されたり、不安になったりするのも当然です。

でも、そこに**“なぜこの金額なのか”という設計の意図と暮らしの未来像が書かれていれば、**

それはもう単なる見積もりではなく、ひとつの提案書なんです。

価格の“差”ではなく、“意味”を伝える

仮に同じ坪数の家をリノベするとして、

A社は900万円、B社は1,300万円という見積もりを出してきたとします。

このとき、価格だけを見れば、A社が安くて魅力的に思えるかもしれません。

でも、本当に大切なのは**「何が含まれていて、何が含まれていないのか」**という中身。

- 断熱材の性能は?

- 気密はどこまで考慮されてる?

- 換気計画はある?

- 見た目だけじゃなく、将来の住みやすさまで想定されてる?

こうした情報が明示されていないと、

「安く見えるけど、あとから後悔する」ということが、現実に起きてしまうんです。

暮らしに直結する“仕様”こそ、数字ではなく言葉で伝える

人は、価格を比較することはできても、

暮らし心地の“質”を比較するのは難しい。

だからこそ、数字ではなく、言葉で届ける。

それが、僕が大切にしている“手紙としての見積もり”です。

そしてそれは、価格の高い・安いに関わらず、真摯に暮らしを想う姿勢の現れだと思っています。

こちらの記事もよく読まれてます↓

京都でリノベーション施工会社を選ぶ前に

「この会社、Instagramもオシャレで親しみやすい」

「営業の人も丁寧だったし、感じがよかった」

もちろん、それは大切なことです。

でも僕は、“それだけで決めないでほしい”と強く思っています。

❶ 情報は溢れている。でも“生活の本質”は見えにくい

SNSに流れるのは、完成された一瞬の美しさ。

でも、そこに「断熱性」や「湿気対策」、「耐震補強の実情」はほとんど載っていません。

たとえば、堀川沿いの町家で施工したとき、

「2階の窓が結露しないようにしたい」という要望に対し、ガラスの種類・断熱材・通気層の設計まで全体調整しました。

でもそうした工夫は、写真には映らないんです。

❷ リフォームやリノベーション費用を価格だけで選ぶと、“後から後悔”がやってくる

安く見える見積もりには、断熱・換気・構造補強などが含まれていないことが多いです。

実際、「安いと思って頼んだら、あとで+300万円の追加見積もりが…」というご相談も後を絶ちません。

❸ 選ぶ前に問うべき、“3つの質問”

- この会社は、設計と現場のつなぎ役がいますか?

- 見えない部分の説明も、しっかりしてくれますか?

- 「予算ありき」ではなく「暮らしベース」で会話できますか?

オシャレでも、営業トークが上手でも、

この3つにYESと言えない会社は、僕はおすすめしません。

リノベは、“あなたの暮らし”を預ける行為。

だからこそ、見た目よりも「信頼」を基準にしてほしいと僕は願っています。

京都リノベーション費用は“予算”ではなく“暮らし方”の設計図である

リノベーション費用という言葉を聞くと、

「どれくらいかかるのか?」「安くなる方法はあるのか?」

という金額的な話に意識が向きがちです。

もちろん、お金の話は大切です。

だけど僕は、“費用”という言葉の奥にあるものこそ、もっと見つめてほしいと思っています。

それは、「この家でどんなふうに暮らしたいか」という意思の設計図です。

たとえば…

- 寒い冬、エアコンだけでほんのり暖かい空間で過ごしたい

- 子どもが素足で走れる無垢材の床がいい

- 湿気がこもらず、深呼吸できる空気の中で眠りたい

- 将来のメンテナンスも考えた安心できる構造にしておきたい

こうした思いが、リノベ費用の“中身”を決めていく。

価格は“総額”よりも、“選択の積み重ね”でできているんです。

費用とは、「何に優先順位を置くか」の表れ

「断熱はちょっと妥協して、外観に予算をかけたい」

「逆に、見た目はシンプルでいいから、空気と光にこだわりたい」

どちらも正解です。

でも大事なのは、自分で「どこにコストをかけるか」を判断できる状態にあること。

そのためには、情報が開かれていること。信頼できる人と考えられること。

これが家づくりを“納得のいくもの”に変えていく。

だからこそリフォーム、リノベーション価格の話は“設計思想の話”とセットで語らなければならない

僕が「費用」について話すとき、

いつも同時に「暮らし方」や「空間の質」についても話すようにしています。

それは、ただのお金の話じゃなく、

**この先の人生をどう整えていくかという“思想の共有”**だからです。

費用とは、未来の暮らしに向けた“準備”であり、

その選び方ひとつで、家の呼吸の仕方すら変わってしまう。

だからこそ、「坪単価」や「相場」の数字だけではなく、

“あなたの暮らしに何が必要か”という視点から、価格を捉えてほしい。

まとめ:リノベーション成功の秘訣は価格ではなく“選択”でつくられる

価格は手段であって、目的ではない。

目的は、“あなたの暮らしが、今日より少し深く呼吸できること”。

だからこそ、その選択が、後悔ではなく納得に変わるように。

僕たちは、その道筋を、言葉と図面と設計思想で示していきたいと思っています。

もっと深く、もっと自由に。暮らしの選択肢を広げたいあなたへ

家づくりに、正解なんてありません。

でも、「これなら、自分たちらしく暮らせそう」と思える選択肢は、ちゃんとあります。

そのために、僕たちは情報を届けています。

あなたの悩みを聞かせてください(しつこい営業メールなどは一切お送りしません)

ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。

👉 お問い合わせフォームへ

この記事おすすめの方

・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方

・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方

この記事を読むとできるようになること

・見積もりの内訳を理解できる

・どこを削っていいか否かを自分で判断できる

・工務店の見積もりの根拠がわかる

無料、無登録で読める

見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓