京都の町家や古民家は本当に危ないの?|耐震補強の誤解と本質

「京都の町家って地震に弱いって聞いたけど、本当に大丈夫?」

「古民家って補強できるの?」

──京都の町家に対してそんな不安を持つ方は少なくありません。

たしかに、築年数の古い木造住宅には、耐震的に課題がある構造もあります。

でも僕は、“古い=危険”と決めつけてしまうのはもったいないと思っています。

なぜなら、構造を読み解き、丁寧に補強すれば「しなやかに揺れる京都の町家」になり得るからです。

地震に弱いのは京都の町家だけじゃない?|倒壊しやすい家の特徴とは

たとえば、以下のような住宅は町家に限らず倒壊リスクが高くなります:

- 筋交いが少ない、配置バランスが悪い

- 壁量不足で揺れに耐えられない

- 接合部が弱く、揺れの力を逃がせない

- 無筋コンクリートや布基礎など、割れやすい基礎

つまり、倒壊リスクは築年数よりも構造の「整い方」によるというのが本質なんです。

京都の町家の構造は“弱点”より“可能性”に満ちている

実際に京都で町家の耐震診断をしていて感じるのは、以下のような傾向です。

よくある弱点:

- 開口部が多く、耐力壁が少ない

- 土壁は剛性がある反面、崩れると修復が難しい

- 通し柱の接合が緩く、揺れが集中する

- 布基礎でアンカーや鉄筋が不十分

でも──

町家のポテンシャル:

- 通し柱や差し鴨居が“粘り”を生む構造

- 壁を少し足すだけで構造バランスが整いやすい

- 無垢材が多く、再利用性が高い長寿命な素材

つまり、町家は「弱い」のではなく、「適切な補強がされていないだけ」なんです。

京都の町家の耐震補強はどこまで必要?|費用と優先順位の考え方

「町家の耐震補強って、全部やらなきゃ意味がないんですか?」

「限られた予算の中で、何を優先すればいいんでしょう?」

──京都の古民家や町家の耐震リノベーションを考えるとき、必ず出てくるのがこの“どこまでやるべきか”問題です。

僕の答えはシンプルです。

「命を守ることを第一に、その上で“優先順位”を設計する」

この考え方こそが、町家リノベにおける耐震補強の“本質”だと思っています。

耐震リフォームは命を守るための時間稼ぎなんだと僕は考えています。どこまで言っても答えがないものだと思うからです。ただ、確実に命を守るものでないといけない。

そのためには施工者だけでなく、施主側にもしっかりとした目的をつことが求められます。

偉そうなことを言いますが、この双方の認識の一致がないと物事は上手く行きません。もし時間が許すなら僕の考えを知ってください。

下の画像をクリックすると記事を読めます。

京都の町家の耐震補強は「全部やる」が正解じゃない

耐震補強と聞くと、「強ければ強いほどいい」というイメージを持つ人も多いと思います。

でも実際は──

- 全体を固めすぎると“揺れの逃げ道”がなくなる

- 一部だけ補強すると“他の箇所に負荷が集中”する

- 補強のために“空間の美しさ”を壊してしまう

つまり、「耐震性=強化量」ではなく、「建物全体のバランスと配慮」が重要なのです。

京都の町家の耐震リノベに必要なのは“戦略的な優先順位”

僕たちが現場で意識しているのは:

- 建物全体の構造バランスを読み解くこと

- 最低限でも命が守れる“耐震ライン”の確保

- 将来の段階的補強も見越した設計

「100点を目指してコストが膨らむ」よりも、“85点で命が守れる設計”をつくることが重要なんです。

京都の町家耐震補強の費用対効果|小さな補強が大きな安心につながる

耐震補強には当然コストがかかります。

でも「予算がないから何もしない」は、もっとも危険な選択です。

少しの工事でも効果が大きい例:

- 1階の壁量を増やす(約100万円でも倒壊リスクを大幅に低減)

- 重い瓦屋根を軽量化(重心が下がり揺れにくくなる)

- 一部に構造用合板を入れる(建物の揺れ方が安定)

「全部やる or やらない」ではなく、**「何から優先して、どう組み立てるか」**が問われる時代なんです。

安心は“数値”ではなく“暮らしの感覚”で決まる

耐震診断では「上部構造評点(構造の強さを数値化したもの)」が使われます。

- 1.0以上:倒壊しにくい

- 0.7〜1.0:一部損傷の可能性あり

- 0.7未満:倒壊のリスクが高い

でも実際に大事なのは──

- 子ども部屋の上に重い屋根があることへの不安

- 夜間の避難動線が確保されているかどうか

- 就寝中に補強されていない壁に接しているか

つまり、安心とは“構造の点数”ではなく“暮らしへの納得感”で決まるものなんです。

壊さずに京都の

町家を強くする|京都の耐震リノベーション手法

「耐震補強って、壁を壊したり、柱を入れ替えたりするんですよね……?」

よくそう聞かれます。でも実際には、

“壊さずに補う”方が効果的な場合が多いのが京都の町家や古民家のリノベーションなんです。

なぜなら、京都の町家には、構造以上に**「空気」や「時間」が染み込んでいる空間的価値**があるからです。

京都の町家の構造美を壊さない|“最小限で最大効果”の耐震補強

伝統的な梁や柱、差し鴨居を取り壊してしまうのは、あまりに惜しい。

だから僕たちは、こんな方法を使います:

- 弱点となる接合部をピンポイントで補強

- 抜けや緩みを専用金物で確実に補完

- 土壁は残したまま、裏側に構造パネルを追加

- 板壁の裏に構造用合板を仕込む二重壁の設計

こうすることで、見た目を守りながら、構造だけを強化することができるんです。

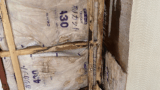

床下・屋根裏・壁の中|京都の町家耐震の“見えない補強ポイント”

京都の町家の耐震性は、表から見える壁だけでは決まりません。

むしろ、目に見えないところこそが、構造の核心部なんです。

現場ではこんな作業をしています:

- 小屋裏で梁の剛性や継手の状態を確認・補強

- 床下で束柱のグラつきや基礎の割れをチェック

- 壁の中を探知して、補強が効く位置を特定

このように、京都の町家の構造を“読み解きながら、補っていく”技術こそが、壊さない耐震補強の鍵なんです。

新築ではなくリノベだからこそ必要な“構造の再編集”力

新築は設計図で構造を描きます。

でも京都の町家のリノベは、「今あるものに、どう追加するか」が問われます。

大切なのは:

- 負担をかけずに補強する設計力

- 意匠を壊さずに強さを加える施工力

- 将来のメンテナンスにも配慮する視点

僕たちはこれを、「構造の再編集」と呼んでいます。

文化を壊さず、家族を守り、未来に繋ぐ。

それが、“壊さず強くする”京都の町家耐震リノベの本質なんです。

京都の町家の景観と構造を両立させる|美意識を壊さない耐震リノベの工夫

町家を耐震リノベーションしようとすると、必ずぶつかる“3つの壁”があります。

- 構造補強:安全に暮らすために、耐震性を上げたい

- 景観規制:京都市の厳しい外観ルールを守らなければならない

- 町家の美意識:意匠や空気感は壊したくない

この三重苦をどうまとめるか。

それこそが、京都の町家リノベにおける最大の設計課題なんです。

京都の町家の“空気”を壊さない|構造補強だけで満足しない設計へ

町家の魅力は、「奥行き」「陰影」「素材感」といった空気のような価値。

- 通り庭がつくる“縦の抜け”

- 中庭を介した“光と風のリズム”

- 時を刻んだ木肌の美しさ

これらを無視して、耐震補強だけを優先すると──

たとえ構造的には安全でも、「ただの古い建物」になってしまいます。

京都の景観規制を“守る”ではなく“活かす”発想へ

京都市の景観規制は全国でもトップクラスの厳しさです。

- 屋根勾配や瓦の素材

- 外壁の色や質感

- 格子や開口部のデザイン制限

でも僕は、それを「京都の町家らしさを守るルール」と捉えています。

たとえば:

- ガルバリウムではなく焼杉板を使う

- 樹脂サッシではなく木製内窓を組み込む

- 室外機や蓄電池は中庭に隠す設計にする

こうした工夫で、景観と耐震性を両立することは十分可能なんです。「景観 × 構造 × 美意識」を調和させる京都の町家設計術

矛盾するように思えるこの3要素ですが、調和の着地点は必ず見つかります。

たとえば:

- 金物補強を、化粧梁で包み隠す

- 意匠格子の裏に耐力壁を仕込む

- 中庭を使って空調や設備配線を隠す

- 通風設計で熱と湿気を“自然に逃がす”

こういった「空気の通り」や「気配の見せ方」も、京都の町家ならではの知恵なんです。

町家リノベの醍醐味は、機能と美意識と文化を、建築で対話させること。

それが、京都で町家を活かすという設計行為だと僕は考えています。

京都の町家を受け継ぐために耐震補強をする|暮らしと資産を守る“未来への備え”

僕が京都の町家や古民家の耐震補強をおすすめするのは、

単に「安全だから」ではありません。

それは、**この土地で家族が暮らし続けるための“準備”**だからです。

京都の町家の耐震補強は“資産価値を守る投資”でもある

古民家や京都の町家を補強するということは、次の世代に「選ばれる家」にするということ。

- 家族に引き継ぎやすくなる

- 賃貸や宿泊施設としての活用幅が広がる

- 地域の建築文化として残す価値が生まれる

逆に、耐震性の低い町家は「不安物件」として避けられてしまうことも。

だからこそ、補強とは「コスト」ではなく、**“未来への選択肢を増やすための投資”**なんです。

構造を補うことは、「住み継ぐ」という意志のあらわれ

家というのは、建てた瞬間から「維持と更新」が必要になります。

中でも構造に手を入れることは、もっとも本質的なメッセージです。

- この家で、これからも暮らしたいという意思

- 子どもたちに手渡したいという希望

- 町家という文化を次の時代に残したいという祈り

その思いを、「耐震補強」という行動で可視化できる。

それが、僕が信じている「町家リノベーションの“本当の価値”」です。

京都の町家は“安全地帯”ではない|だからこそ備えるリノベを

京都も南海トラフ・活断層・内陸直下型など、さまざまな地震リスクがあります。

どんなに美しい家でも、構造が不十分なら──命は守れません。

重要なのは

- 建物が倒壊しないか?

- 避難までの“時間”が確保できるか?

- 災害後も住み続けられる状態か?

僕たちがつくりたいのは、絶対に壊れない家ではなく、「暮らしを守り続ける家」です。

暮らしを守り続ける家にするために

僕達が大切にしていることの中で、住まいの性能には、断熱、気密、換気に加えて「安全性」も必要だと思っています。

そのために大切なのは、

今の耐震性がどこまであるのか、

どの程度まで耐震性を高める必要があるのか、です。

現状を知ることでどこまで何をしなければいけないのかが明確になります。

耐震性を過不足なく、その家にとってベストな状態へ持っていくこと。これが大切だと考えています。

だからこそ、代表の青川は自身で耐震診断士の資格を取得し、自らの目で見て、設計に反映させています。

他にも、リノベーションでは、見えない劣化が非常に怖いところでもあります。

床下のシロアリ被害

屋根裏の雨漏り

基礎のひび割れ

構造材の腐食

断熱不足

など、様々。

家が今どの程度傷んでいるのか、それは耐震性にも直結する部分です。

Greener’s House独自の耐震診断

そのため、僕達Greener’s Houseでは、家の診断(インスペクション)と、耐震診断を同時に行うことで、家全体を一括で漏れなく検査しています。

実は、青川は耐震診断士のみならず、インスペクションに関しても資格を取得しています。

そのため、青川自身の手で家全体の診断と耐震診断が同時にできるのです。

耐震診断と家の診断は同時にできるものです。

せっかく見せてもらうのなら全部見た方が住んでいる人も安心できる。

同時に見てしまった方が漏れがない。

追加の検査がいらなくなる。

といったメリットがあります。

実はインスペクションの中には耐震診断が入っていないので、全て網羅できていると思ったら穴があった、ということも多いのです。

その結果、追加検査が必要になったり、重複したりするので、一括検査・診断の方がいいだろうと考えました。

インスペクションは、実は見えないところで膨らむ数百万の修繕費を事前に潰しておくことができる非常に有利なもの。こちらも良ければ読んでみてください

僕達から伝えたいこと

京都の町家を未来へ。壊さず、強く、美しく

大切な構造や意匠を残しながら、

命を守る強さと、暮らしの快適さを持たせる。

その両立を叶える設計と施工が、僕たちにはできます。

「壊さない耐震補強」で町家を未来へ──。

小さい家は設計次第。

小さい家? 最高やん!

そんな僕達Greener’s Houseについてはこちら

▶ 京都の町家を未来へ。壊さず、強く、美しく

大切な構造や意匠を残しながら、

命を守る強さと、暮らしの快適さを持たせる。

その両立を叶える設計と施工が、僕たちにはできます。

「壊さない耐震補強」で町家を未来へ──。

あなたの悩みを聞かせてください(しつこい営業メールなどは一切お送りしません)

ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。

👉 お問い合わせフォームへ

この記事おすすめの方

・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方

・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方

この記事を読むとできるようになること

・見積もりの内訳を理解できる

・どこを削っていいか否かを自分で判断できる

・工務店の見積もりの根拠がわかる

無料、無登録で読める

見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓