はじめに:京都で町家リノベを考える人へ

「京都で町家リノベーションをしたいけど、どこから考えればいいのか分からない」──そんな声をよく耳にします。

- 耐震や断熱などの性能はどこまで求めればいいのか

- 間取りはどこまで変えられるのか

- コストをどう配分すべきか

町家は築年数が古く、京都特有の気候や景観規制の影響を受けるため、新築住宅のように単純な答えは出せません。

そこで本記事では、京都の町家リノベーションを計画するときに押さえておきたい4つの軸を解説します。

この順序で考えることで、「どこから始めればいいのか」が明確になり、迷いなくリノベ計画を進められるようになります。

第1の軸|インスペクション(建物診断)で現状を正しく把握する

なぜインスペクションが必要なのか

町家は一軒ごとに状態が違います。築年数や手入れの有無によって、構造や断熱性能、劣化の度合いが大きく異なるからです。

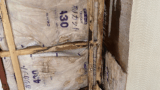

見た目はきれいでも、柱が腐っていたり、床下に湿気が溜まっていたりするケースも少なくありません。

そこで欠かせないのが**インスペクション(建物診断)**です。

専門家による診断を受けることで、次のようなポイントを確認できます。

- 耐震性:柱・梁の劣化、接合部の弱さ

- 劣化状況:屋根や外壁の雨漏り、床下の湿気やシロアリ被害

- 断熱・気密性能:底冷えや結露の原因となる隙間

- 安全性:基礎や土台の損傷

診断で得られること

インスペクションを行うことで、

「直せる部分」と「限界がある部分」を見極められます。

リノベーションでは新築同様の性能を出すのは難しいため、診断で得た情報をもとに「どこまで性能を改善するか」という現実的な判断が可能になります。

第2の軸|性能の目標設定を行う(耐震・断熱・気密)

リノベーションで性能数値を追うのは難しい

新築であればUA値やC値といった性能数値を目標に設定できますが、町家リノベーションではそこまでの精度は出しにくいのが現実です。

土壁や古い構造材を活かす場合、どうしても限界があるからです。

どの性能を優先するべきか

京都の気候を踏まえると、性能の優先順位は次のようになります。

- 耐震性:命を守る最優先事項

- 断熱性:冬の底冷えを緩和する

- 気密性と換気:湿気をため込まず、空気を軽くする

この3つの性能を「どのレベルまで求めるか」を、診断結果と予算を踏まえて決めていきます。

数値よりも施工精度

大切なのは「新築と同じ数値を出すこと」ではなく、現場での施工精度を高めることです。

隙間を丁寧に塞ぐ、断熱材を確実に納める──こうした施工精度こそが、実際の暮らしやすさを左右します。

第3の軸|暮らし方イメージを共有する(間取りと生活像)

町家の暮らしに合わせた間取りの再編集

町家の間取りは、現代の生活リズムに合わないことも多いです。

たとえば台所が土間にあったり、採光が不足していたり。

リノベーションでは、「どう暮らしたいか」から逆算して間取りを再編集します。

- 在宅ワークや子育てに対応するスペース

- 採光・通風の確保

- 家族の居場所をどうつなぐか

暮らしのイメージを言語化する

設計者に伝える際には、漠然とした希望ではなく、生活シーンをイメージして共有することが大切です。

「朝は光の入る場所で朝食をとりたい」

「趣味の道具を広げられる土間が欲しい」

といった具体的な言葉にすると、設計者との認識のズレがなくなります。

第4の軸|コストバランスを整える

全体の予算をどう配分するか

町家リノベーションでは、性能改善と暮らし方改善の両立が求められます。

しかし予算は限られているため、コスト配分の優先順位を決めなければなりません。

- 耐震補強や断熱に多く投資するか

- 間取りや内装の快適性に振るか

- 将来的なメンテナンス費を見込むか

正解は「家族の価値観」によって変わる

性能を優先して「安心」を重視するか、

間取りを優先して「暮らしやすさ」を重視するか。

どちらも正解ですが、優先順位を最初に決めておくことが、リノベーションをスムーズに進める鍵です。

まとめ|4つの軸で考えれば迷わない

京都の町家リノベーションで押さえるべき4つの軸は、

- インスペクションで現状を診断する

- 性能の目標を現実的に設定する

- 暮らし方のイメージを共有する

- コストバランスを整える

この順序で考えれば、性能・間取り・コストの迷路に入り込まず、計画が整理されていきます。

「京都の町家リノベーションで“どこから考えるべきか”に迷っていませんか? まずはインスペクションと暮らし方の整理から始めましょう。」

インスペクションについて詳しく書いています。こちらの記事も併せてどうぞ⬇️