「エコなのに快適じゃない家」に、あなたも悩んでいませんか?

❶ 「エコハウスって快適ですよね?」に潜む誤解

最近、「エコハウスって快適ですよね?」と聞かれることが増えました。

省エネ、断熱性能、太陽光発電、高気密──。

どれも良さそうに思えるし、実際に数値上のメリットはたくさんあります。

でも、僕が京都で見てきた現場では、必ずしもそうとは言えないケースも多いんです。

❷ なのに暑い・寒い?京都でよくある“快適じゃないエコ住宅”の実例

たとえば、こんなご相談がありました。

- 高性能な樹脂サッシを採用したのに、夏はサウナのように暑い

- UA値(外皮平均熱貫流率)は良好なのに、冬の足元がずっと冷たい

- 太陽光を載せたけれど日照条件が悪くて発電効率が上がらない

- 高気密にした結果、空気がよどんで室内が乾燥したり粉塵が舞う

これらはすべて、**「性能が高いのに快適じゃない家」**の典型です。

特に京都のような地域では、夏は湿気と熱ごもり、冬は底冷え。

そして春秋には日較差が大きく、1日の中で空気の質が大きく変わります。

そんな中で「東京モデル」的な数値基準だけをあてはめると、

逆に“快適性を損なう設計”になってしまうこともあるんです。

❸ 数字はいいのに…住みにくさの正体は“空気の質”だった

僕が現場で感じるのは、

「断熱・気密・設備」だけを個別に導入しても、心地よい空気は生まれないということです。

それぞれが分断されたままでは、室内に湿気がこもったり、風が流れなかったり、

体感温度と数値が大きくズレてしまいます。

つまり、「エコなのに快適じゃない」理由は──

“空気の設計”が抜けていること。

いくら断熱性能が高くても、

その熱が抜けなければ夏は蒸し暑く、

冷気が床にたまれば冬は底冷えします。

京都で本当に心地よく住まうためには、

性能の数値だけではなく、「空気の質」まで含めた設計が必要なんです。

快適じゃない原因は「断熱の落とし穴」にある

❶ 高断熱なのに暑い?その理由は“熱の出口”がないから

「断熱性能が高ければ、夏も冬も快適に暮らせる」

──そう思っている方も多いかもしれません。

けれど実際には、断熱だけを強化した家が“暑くて不快”になることが、京都ではよくあります。

特に夏の京都は、盆地特有の地形によって熱と湿気がこもりやすく、夜間も気温が下がりにくい。

このとき断熱性を高めすぎて外気も内熱も遮断してしまうと、家が“魔法瓶状態”になり、かえって熱が逃げなくなるんです。

🔎 国土交通省の調査でも、

「断熱性能の向上だけでは、夏季の室内温熱環境が快適になるとは限らない。遮蔽・換気との連携設計が不可欠」

と明言されています(住宅の高断熱化と夏の暑さに関する報告|2021)。

断熱=熱を「止める」こと。

でも京都の夏では、「逃がす設計」も同時に求められるという矛盾があるのです。

❷ UA値が良くても寒い家がある理由

では冬はどうか?──

UA値(外皮平均熱貫流率)やC値(気密性能)といった性能指標が高い家でも、「足元が冷たい」という悩みは意外と多いんです。

これは、床下に冷気が滞留して上昇せず、断熱層をすり抜けて室内に冷えが伝わる構造が原因です。

「快適性は気温よりも表面温度や気流、湿度の分布に大きく左右される」とされ、

**“数値では説明できない体感のズレ”**が現実にあることが示されています。

つまり、UA値が良い=快適 ではなく、

空気の動きや湿気の分布、素材の輻射性も含めた「全体の体感設計」がなければ、住み心地は良くならないということです。

❸ 快適性は「断熱材」ではなく「空気のデザイン」で決まる

僕が一番大事にしているのは、

断熱材の厚さより、“空気が整っているか”という感覚的な快適さです。

たとえば:

- 夏の日射は庇や格子でカットしつつ、風は通す

- 東西面の窓は小さく、上下の通風ラインを確保する

- 床下は断熱と空気層で冷気を遮断し、結露のリスクを下げる

- 室内には**湿気を吸って吐く素材(無垢材・漆喰など)**を使う

こうした設計はすべて、断熱材の性能とは別の話です。

つまり、「エコハウスにすれば快適」というのは半分正解で、半分は誤解なんです。

僕のおすすめ記事

エコハウスは高性能な家ともちょっと違う。

またエコハウスをつくるとなると、施工者側にそれなりの知識と経験が必要となります。

SNSなどで見た目にはエコハウス的なものがすごく演出されて出てきますが、実際はどうなのでしょうか?

僕が考えるエコハウスをつくる工務店の見極め方を記事にしました。

もし時間があるなら読んでみてください。

下の画像をクリックすると記事が読めます。

京都の気候と町家のつくりが「空気の罠」を生む

❶ 京都の“底冷え”は、床下に潜む湿気と冷気が原因

京都の冬は、「気温のわりに寒く感じる」と言われます。

その正体は、底冷えと呼ばれる体感的な寒さ。

これは空気中の湿度を含んだ冷気が、床下に溜まり、なかなか上昇してこないことによって生まれます。

たとえば、朝起きたときに、

- 床がひんやり冷たく、スリッパを履いても足元が冷える

- 暖房をつけても、顔だけ暑くて足元はずっと寒い

- 窓まわりに結露が起こり、カーテンや木枠が傷んでいく

こうした現象は、単なる気温ではなく**「空気の滞留」と「床下の冷気」の設計不備**によって引き起こされます。

🧠 国交省「冬期の室内温熱環境に関する調査(2023)」では、

「床表面温度が22℃以上あると快適性が高く、18℃未満では強い不快感が出やすい」

とされ、床からの冷輻射が快適性に大きく影響することが実証されています。

❷ 蒸し暑いのに風が抜けない。町家・狭小住宅に多い通風不全

一方で、京都の夏は湿度が高く、無風状態になりやすいのも特徴です。

特に多くの町家や狭小住宅は、隣家との距離が近く、**窓の配置が制限される“閉じた間取り”**が多いため、風の通り道が確保しづらい。

すると…

- 湿気が溜まり、寝苦しさやベタつき感が抜けない

- 食品や本、家具が傷みやすくなる

- カビやダニが発生しやすい空気環境になる

これは、断熱性能ではなく**「通風と湿度コントロールの設計不足」**によるものです。

💡 たとえば、上下階で風が抜ける“縦の抜け道”を設けたり、

東西の壁面に細いスリット窓+格子+庇を組み合わせることで、

周囲に開けない敷地でも「風だけを通す空間」がつくれます。

❸ 京都の“気候のふり幅”が家の快適性を左右する

京都の特徴は、四季の空気感が極端に異なることです。

- 夏:高温多湿、無風で湿気がこもる

- 冬:乾燥しながらも底冷えし、湿気が床下に溜まる

- 春秋:日中と朝晩の気温差が大きく、調整が難しい

この「ふり幅の大きさ」こそが、

断熱や換気といった単機能では解決しきれない原因なのです。

つまり京都では、

“気候と間取りがつくる空気の罠”をどう読み解き、操作するかが設計の本質なんです。

僕のおすすめ記事NO2

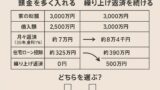

家づくりの始まりは予算配分から始まります。

その中でも一体私たちはいくら借りれて、いくらまでなら安心して返して行くことができるのか。

この部分を見極めてからリフォームや家づくりは開始されます。

渾身の一撃で、住宅ローン関連記事を書きました。

必ず読んで欲しい記事ベスト3位

下の画像をクリックすると記事が読めます。

「風・湿気・素材」で空気を整える、快適性の新ルール

❶ “数値性能”ではなく、“空気の質”で快適性をつくる

「UA値が高い」「断熱材が分厚い」「気密性能がC値0.5以下」──

こうした数値はもちろん大切です。

でも、実際の住み心地に直結するのは、空気の流れ方・湿度の動き・素材の呼吸といった“目に見えない設計”の部分です。

なぜなら、人の体感温度は温度だけでなく「気流・湿度・輻射熱」に強く左右されるから。

🧠 建材試験センターの資料でも、

「室温が25℃でも湿度が高く無風状態だと、体感は28℃以上に感じられる」とあり、

“空気の質”が体感に与える影響は無視できません。

❷ 通風・遮熱・排湿。風の“通り道”をデザインする

京都のような湿気の多い土地では、まず**“空気が抜ける設計”が絶対条件**になります。

僕たちが意識しているのは、

- 東西面の開口部をできるだけ小さく抑え、遮熱ガラスや格子で直射日光をカット

- 南北方向に風が抜ける“水平通風”と、吹き抜け・階段を活かした“垂直通風”を両立

- 換気扇に頼らずとも、風が動く構造を建物そのものに仕込む

こうした工夫があると、風が自然に循環し、熱気と湿気がこもらないんです。

特に、高気密でも“息苦しさを感じない家”にするには、空気の出入り口を意図的にデザインすることが必須です。

❸ 湿度を吸って吐く、素材の力を信じる

風だけでなく、素材もまた空気の質を左右するパートナーです。

特に京都のように湿度が高く、梅雨や秋の長雨がある地域では、調湿性のある自然素材が非常に効果を発揮します。

たとえば:

- 漆喰や珪藻土: 湿気を吸って、乾いたら吐き出す

- 無垢材: 夏は湿気を吸って伸び、冬は乾燥して縮む──まるで生きているように呼吸

- 和紙壁紙: 湿気の変化を穏やかにコントロールし、結露リスクも軽減

🔍 実際、合板やビニールクロス仕上げの家より、自然素材を使った家の方がカビ・結露が少ないという実測データもあります。

(出典:住宅性能評価・実測研究会|2022)

❹ 空気の抜け道×素材の呼吸=“整った住まい”

このように、通風・遮熱・湿度の調整が連携しはじめると、

家の中の空気は自然に動き出し、冷気も熱気も偏らなくなる。

結果、エアコンを強くしなくても快適に暮らせる空間ができるんです。

つまり、快適性を高めるということは、省エネに直結する。

エコを「設備の性能」で追いかけるのではなく、

“空気の質と素材の呼吸”でつくるというアプローチが、京都という土地には合っていると僕は思っています。

“深呼吸したくなる家”が生む、暮らしの好循環

❶ 光熱費の節約より、「住み続けたくなる家」こそ本当のエコ

「エコハウスにすると光熱費が下がる」──これは間違っていません。

でも僕は、それだけじゃもったいないと思っています。

省エネはあくまで手段。

本当に価値のあるエコ住宅とは、住まい手の暮らしが“自然と整っていく”家だと思うんです。

たとえば、

- 家全体がほんのり暖かく、エアコンをあまり使わなくなる

- 湿度が整っていて、朝起きても喉が痛くない

- 床に寝転んでも冷たくなく、空気がどこか柔らかい

- 気づけば家族が自然とリビングに集まってくる

こうした“暮らしの変化”は、数字では測れません。

でも、それこそがエコの本質=無理のない心地よさの連鎖なんです。

❷ 心と体が「整う」ことで、生まれる好循環

快適な空間には、不思議と人を回復させる力があります。

- 余計な家電を使わずに済む

- 食材の保管が楽になり、料理の手間が減る

- カビや結露の掃除から解放される

- 家にいる時間が好きになる

これは、設備で性能を上げた家ではなく、空気・熱・湿度が整った家だけが持つ力です。

僕たちの過去施工でも、「家に帰ると気持ちが落ち着くようになった」「エアコンを使う日が半分以下になった」という声が多くあります。

❸ 京都でこそ、「空気を整える設計」が意味を持つ

京都という土地は、厳しい条件が多いです。

夏は蒸し暑く、冬は底冷え。加えて、町並み規制や敷地条件の制限もある。

でも、だからこそ──丁寧に空気を整える家づくりが、ここでは強い意味を持ちます。

素材と気候が共鳴するような設計。

人の体のリズムと空気の流れが重なる間取り。

それが、“帰りたくなる家”の正体です。

数字だけでは到達できない。

でも、空気に身体が反応する。

そのとき人は、家と繋がっている実感を得るんです。

❹ エコとは、「地球のため」じゃなく「自分の暮らしのため」

環境配慮とか、カーボンニュートラルとか、

エコハウスにはどこか“正しさ”が求められる空気があります。

でも僕は思います。

エコの第一歩は、自分自身が気持ちよく過ごせること。

誰かのためじゃなく、自分たちのために空気を整える。

それが結果的にエネルギー負荷を減らし、家の寿命を延ばし、未来につながる。

だから僕は、こう言いたい。

「エコハウス=帰りたくなる家」であるべきだと。

「この家で深呼吸できますか?」から始めよう

❶ なんとなく“違和感”を感じているなら、それが始まりかもしれません

もし今の住まいで──

- 夏、暑くて寝苦しい

- 冬、足元がいつまでも冷たい

- 換気しているのに空気が重い気がする

- 湿気でカーテンや家具が痛みやすい

そんな感覚があるとしたら、

それは“気のせい”ではなく、空気がうまく流れていないサインかもしれません。

性能値やスペックだけでは、解決できないことがある。

だからこそ僕たちは、数値ではなく**「暮らしてみた感覚」から設計を始めたい**と考えています。

❷ 「深呼吸できるかどうか」が、家づくりの出発点になる

家に帰ったとき──

ふっと力が抜けて、自然と深く息を吸えるかどうか。

それはとても小さな感覚だけど、毎日の暮らしに確かな違いをつくる指標になります。

- 朝起きたとき、空気が乾きすぎていない

- 寝る前に、ベタつきやムワッと感がない

- 床に寝転んでも、冷たくなく安心できる

- 冷暖房をガンガン使わなくても心地よい

そうした積み重ねが、

やがて「この家にずっと住みたい」という気持ちに変わっていく。

つまり、“深呼吸できるか?”という問いは、その家が本当に合っているかを測る基準になるんです。

❸ 数値だけでは測れない、“暮らしの体感”に耳を澄ませる

UA値・C値・太陽光出力・換気量…。

建築にはたくさんの「正しさ」があります。

でも、どれだけ数値がよくても、その家に“いたくない”と感じたら意味がない。

だから僕たちはあえて、こう問いかけます。

「この家で、深呼吸できますか?」

この問いに「はい」と答えられる家を、

京都という土地で、一つずつ丁寧につくっていく。

それが、僕たちキノスミカの家づくりの本質です。

❹ まずは、体感してみてください

実際に空気が整った家に入ると、誰もが感じます。

「なんか、いいな」

「空気が違う」

「この感じ、言葉では説明できないけど落ち着く」

それが、“整った家”の力です。

▶︎ 事例を見てみる

▶︎ 住んでいる人の声を聞いてみる

▶︎ 相談だけでもしてみる

一歩踏み出すだけで、呼吸の質は変えられます。

あなたの悩みを聞かせてください(しつこい営業メールなどは一切お送りしません)

ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。

👉 お問い合わせフォームへ

この記事おすすめの方

・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方

・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方

この記事を読むとできるようになること

・見積もりの内訳を理解できる

・どこを削っていいか否かを自分で判断できる

・工務店の見積もりの根拠がわかる

無料、無登録で読める

見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓